瀬戸芸夏会期2日目は朝から大島へ。

今回初上陸の大島は会場となる全12島のなかでも異色の存在です。

1909年に国の施策により、

四国・中国地方のハンセン病患者を収容するための施設が大島につくられました。

以降国がその施策の変更が転換するまでの約100年間、

島内では2000人以上の人々が亡くなりました。

今でこそ、ハンセン病はそれほど伝染性のあるものではなく、

早い段階で処置を行えば完治する病気として認識されていますが、

当時は「得体の知れない難病」として患者は社会から隔離されて遠ざけられました。

島内の患者は自由を奪われただけでなく、偏見と差別にさらされたのです。

その負の記憶をアートで伝えるべく、2010年から大島は瀬戸芸の会場となっています。

そういういわくつきの会場だったこともあり、

なかなか足が向かず、今回ようやく意を決して今回訪れたわけですが...

やっぱり行ってよかった。

瀬戸内国際芸術祭2019夏会期。

1日目午前中は、クーラーの効いた美術館で作品鑑賞するも、

やはり瀬戸芸は船に乗らねば!...と、

2013年以来訪れていない男木島を訪ねることに。

14:00高松発のフェリーに乗って、14:40に男木島に到着。

17:00男木島発高松行最終便までの2時間あれば、

全作品見れるだろう...と思っていたのだけど甘かった。

瀬戸内国際芸術祭2019がはじまりました。

...といってもこの記事を書いてる時点で春会期が終わろうとしてますが^^;

昨年暮れに仕事を辞め、職業訓練に通いながら仕事を探している状況から、

今年は行くかどうか迷っていたのですが、

漠然とはいえ、一応人生の目標でもあるのでやはり行くことにして、

春会期がはじまる前に通年パスポートを購入。

会期前だと1,000円引きの3,800円で買えるし、複数スポット見るなら

これが一番安上がりだしね。

回を重ねるごとに規模が拡大し、今年は国内外からさらに多数の来場者が来ることが見込まれる上に、

今年は平日は職業訓練で休めないため週末にしか行くことができず。

さらに前回まではパスポート割引があった地中美術館や豊島美術館も今年はなし。

というわけで今回は混雑が予想されるメインの直島・豊島は避け、

今まで行ったことのないマイナースポットにターゲットを絞ることに。

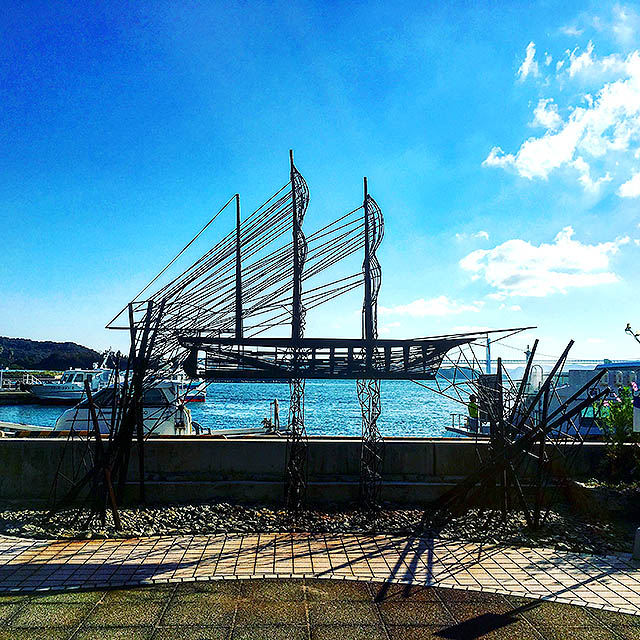

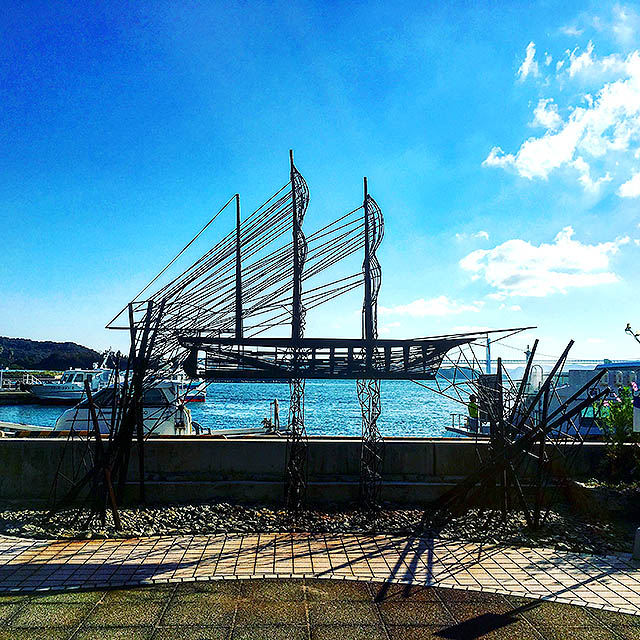

まずは瀬戸大橋四国川の袂にある沙弥島会場へ。

かつては周囲を海に囲まれた島も1967年に埋め立てられて地続きに。

沙弥島会場は毎回春会期のみの開催で、これまで春会期に訪れたことがなく、

今回ようやく訪れることができました。

Facebookグループでの投稿で知り、行ってきました。

アートの島「豊島」といえば豊島美術館のある香川のものが有名ですが、

愛媛にも「豊島」があるんです。

香川の豊島が「てしま」と読むのに対し、愛媛の豊島は「とよしま」と読みます。

愛媛の豊島は現在は無人島となっています。

そこにゲルハルト・リヒターの美術館があります。

香川の豊島に比べるとちょっと寂しいですが、

無人島にある美術館ってなかなか雰囲気あっていいものです。

美術館と言っても、建物の中には190センチ×180センチの透明なガラス板が14枚、

約8メートルにわたって並べられているだけ。

14枚のガラスは一見平行に並んでいるように見えますが、

少しずつ角度を変えてハの字状に並んでいます。

リヒターによるガラスの立体作品としては、最後にして最大のものだそうです。

陸側からは先が見通せるけれど、海側から見ると先が見通せないという

マジックミラーのような不思議な空間。

リヒターはどのような想いでここにこの空間を創ったのでしょうか。

「お寺とミュージアム」がテーマの今回の遠出、

広島県福山市の神勝寺に続いて、尾道市のしまなみ海道上の島・生口島の耕三寺にやってきました。

耕三寺は大阪で事業を営んでいた金本福松(後の耕三寺耕三)氏が1927年(昭和2年)に、

母のために故郷に隠居所(潮聲閣)を建てたのが元々のはじまりで、

母親の死後の1935年(昭和10年)、母への報恩感謝の意を込めて自ら僧籍に入り、

菩提寺として生涯を掛けて建立した浄土真宗本願寺派の寺院です。

周囲に何もない瀬戸田の土地に誇れる文化を、という熱意も相まって、

境内には日本各地の古建築を模した15棟の国登録有形文化財の建物に加えて、

仏像・書画・茶道具などの美術コレクションを境内の僧宝蔵と法宝蔵及び分館・金剛館に展示、

さらに本堂の地下には仏教の地獄観・極楽浄土観を表現した千仏洞、

本堂の奥にはイタリアで活躍する日本人彫刻家・杭谷一東氏による彫刻庭園「未来心の丘」など、

境内全体を博物館施設とした「耕三寺博物館」となっています。

さて、下段・中段・上段と上がってきた後は、本堂の地下に広がる千仏洞と、

本堂の奥にある未来心の丘を巡った後、最後は下段山門まで降りてきて、

道路を挟んだ先にある分館・金剛館を紹介していきます。

耕三寺はあくまでお寺なので、その本分は本堂を中心とした寺社建築にあるわけですが、

それだけなら積み重ねた歴史が浅いぶん、古来からの寺社群には勝てない。

寺社の領域を越えたところにあるこれらののスポットがあればこそ、

耕三寺独自のアイデンティティが誕生し、魅力的な空間を生み出しているのではないだろうか。

「お寺とミュージアム」がテーマの今回の遠出、

広島県福山市の神勝寺に続いて、尾道市のしまなみ海道上の島・生口島の耕三寺にやってきました。

耕三寺は大阪で事業を営んでいた金本福松(後の耕三寺耕三)が1927年(昭和2年)に、

母のために故郷に隠居所(潮聲閣)を建てたのが元々のはじまりで、

母親の死後の1935年(昭和10年)、母への報恩感謝の意を込めて自ら僧籍に入り、

菩提寺として生涯を掛けて建立した浄土真宗本願寺派の寺院です。

周囲に何もない瀬戸田の土地に誇れる文化を、という熱意も相まって、

境内には日本各地の古建築を模した15棟の国登録有形文化財の建物に加えて、

仏像・書画・茶道具などの美術コレクションを境内の僧宝蔵と法宝蔵及び分館・金剛館に展示、

さらに本堂の地下には仏教の地獄観・極楽浄土観を表現した千仏洞、

本堂の奥にはイタリアで活躍する日本人彫刻家・杭谷一東氏による彫刻庭園「未来心の丘」など、

境内全体を博物館施設とした「耕三寺博物館」となっています。

下段部分に続いて、中段・上段部分へと上がっていきます。

耕三寺は基本的に左右対称のシンメトリー構造となってますが、

これが完全なシンメトリーだとちょっと退屈なものになってしまうのですが、

下段部分では潮聲閣や仏法殿、上段では救世観音像や銀龍閣、茶祖堂などで

少しバランスを崩すことで来訪者の興味を換気する。

さらに境内の地下や外に千仏洞や未来心の丘・金剛館を配することでさらにその興味は強くなる。

出発は伝統的なスタイルの寺社をモデルにしながらも、

試行錯誤で魅力の追求に力を入れることで耕三寺にしかない独自のスタイルができあがった。

「お寺とミュージアム」がテーマの今回の遠出、

広島県福山市の神勝寺に続いて、尾道市のしまなみ海道上の島・生口島の耕三寺にやってきました。

耕三寺は大阪で事業を営んでいた金本福松(後の耕三寺耕三)が1927年(昭和2年)に、

母のために故郷に隠居所(潮聲閣)を建てたのが元々のはじまりで、

母親の死後の1935年(昭和10年)、母への報恩感謝の意を込めて自ら僧籍に入り、

菩提寺として生涯を掛けて建立した浄土真宗本願寺派の寺院です。

周囲に何もない瀬戸田の土地に誇れる文化を、という熱意も相まって、

境内には日本各地の古建築を模した15棟の国登録有形文化財の建物に加えて、

仏像・書画・茶道具などの美術コレクションを境内の僧宝蔵と法宝蔵及び分館・金剛館に展示、

さらに本堂の地下には仏教の地獄観・極楽浄土観を表現した千仏洞、

本堂の奥にはイタリアで活躍する日本人彫刻家・杭谷一東氏による彫刻庭園「未来心の丘」など、

境内全体を博物館施設とした「耕三寺博物館」となっています。

隣に平山郁夫美術館があることもあり、何度となくこのお寺の前を通っていたのですが、

華美な装飾の門構えになんとなく薄っぺらさを感じてしまい入るのを躊躇していたのですが、

神勝寺での興奮を勢いにようやく今回中に入ってみたのですが...

門の前で感じていた「薄っぺらさ」は微塵もなく、

まったくの自分の偏見であり、感じていたのは自分の薄っぺらさだった。

その内部は濃密な魅力の詰まった空間でした。

模倣そのものは悪ではない。

創造の過程においてその起源は模倣からはじまるのだから。

何もないところから何か生まれたりはしないのだから。

模倣を繰り返すことで表現者独自のクセとでもいうものが加わることで、

新たな表現が生まれてくる。

新しい創造とはそういうものではないだろうか。

瀬戸内国際芸術祭2016の最終日は日曜日。

混雑が予想される東の島々を避けて西の島々の一つ、粟島に行くことに。

まず高松で栗林公園を鑑賞し、その後三豊市の須田港へ。

高松から須田港まではおよそ1時間半。

須田港12:35発のフェリーに乗りたかったので、

1時間前に到着するよう10:00に栗林公園を出発。

小さな須田港には駐車場はなく、

少しな離れたところに臨時駐車場があって、無料シャトルバスで送迎してくれます。

前回の本島訪問で西の島々もなかなか良いじゃないか、ということで

高見島、伊吹島、粟島の中から悩んだ末に粟島に行くことにしたのですが...

瀬戸内国際芸術祭2016秋会期・小豆島後編。

[前編はこちら]

三都半島の北部から醤の郷を周りました。

電動自転車で三都半島を往復縦断してふるさと村まで戻って自転車を返却、

ふるさと村で軽く昼食をとり、しばし休憩。

この時点で結構グロッキー状態だったのですが、

気力を振り絞ってバスで醤の郷エリアへ。

安田でバスを降りて醤の郷エリアを見て回り、

続いて坂手港エリア、映画村のある田浦半島も巡るつもりでいたのですが、

これが甘かった;;

瀬戸内国際芸術祭2016訪問3回目。

会期最終日前日と最終日かつ週末ということもあり、

かなり混雑するだろうと思い、できるだけメジャーどころを避けてマイナーどころを回ることに。

1日目は小豆島の三都(みと)半島エリアと醤(ひしお)の郷エリアを、

2日目は午前中は栗林公園、午後は粟島を周ることにしました。

本記事では三都半島の前半部(半島南部)をレポートします。

いつものごとく前日真夜中下道を運転して高松へ。

6:50高松発の池田港行きフェリーで小豆島へ。

7:50池田港着、電動自転車をレンタルすべく8:05のバスで小豆島ふるさと村まで移動、

8:14ふるさと村着、営業は8:30からなんだけど、少し早めに開けてくれて、

8:30ジャストに自転車での移動スタート。

電動自転車での移動ははじめてだったのですが、

三都半島はけっこうアップダウンがあって思ったほど楽じゃなかったなあ。

半島を一周して再びふるさと村に戻ってくる頃にはかなりグロッキーでした;;

展示開始の9:30まで時間をつぶすために、まずは最南端まで一気に移動し、

そこから北上する形で巡っていきました。

瀬戸内国際芸術祭2016秋会期その1。

一日目の豊島に続いて二日目は本島へ。

高松のホテルを朝6時にチェックアウト、本島への船が出る丸亀港へ移動。

四国から東の七島(直島・豊島・小豆島・男木島・女木島・犬島・大島)へは高松がベースになりますが、

西の五島(沙弥島・本島・粟島・高見島・伊吹島)はそれぞれの島によってベースの港が異なります。

本島へは丸亀港からのフェリーになります。

これまで東の島々しか行ったことがなかったので、高松港以外の港を利用するのはこれがはじめて。

出航のおよそ一時間前に丸亀港に到着、瀬戸芸用の無料駐車場に車を停めてフェリーを待つ。

到着直後の丸亀港の様子を見ていると、

高松がベースの東の島々に比べれば、西側はやはりちょっとマイナーなのかな、と思っていたのですが、

出航間際になってくるとあれよあれよと島へ向かう人で溢れてきて、

フェリーも豊島に向かう船と比べても大きくて立派なもの。

豊島は平日、本島は土曜日に訪れたという事実があるにしても、

東の島々と同じくらい訪問客で賑わっていました。

あなどれず、西の島々。

瀬戸内国際芸術祭2016の秋会期がはじまりました。

夏会期に続いて二度目の訪問。

1回目は小豆島と直島を訪れましたが、

今回は豊島と本島を訪れました。

まず1日目は豊島。

前回の芸術祭に続いて二度目の訪問です。

今回の目的は唐櫃浜や甲生など前回訪れることができなかったエリアと、

今回新たに加わった新作品の鑑賞です。

朝一番の舟で島に渡り丸一日かけて歩き回りました。

瀬戸内国際芸術祭2016直島編。

メインの二つの建築だけでなく、他にもいろいろ回りました。

前回(その1/その2)と被る部分もありますが、

比較して微妙な違いなどを楽しんでいただければ幸いです^^

直島へ行くには、だいたいまず宮浦港へ行きます。

本村港ヘ行く便もありますが、便数が少ない上に運賃も高いです。

島内は大きく宮浦エリア、本村エリア、美術館エリアの3つに分かれており、

各エリア間はバスで移動します。

運賃は100円均一なのでお手軽に利用できます。

(区間によっては無料なところもあります)

社内は結構混むのであらかじめ100円玉のご用意を。

瀬戸内国際芸術祭2016夏会期・2日目は直島。

といっても、今回の直島訪問は瀬戸芸メインではなく、

直島に新しくできた二つの建築作品(うち1つは瀬戸芸の作品でもありますが)。

一つは宮浦地区に新しく建て替えられた直島キリスト教会(以降「直島教会」と表記)。

タマビの教授と学生がチームとなって設計に参加したとか。

もう一つは本村地区の直島町役場の裏側にできた直島ホール。

設計者の三分一博志氏は正直初耳な建築だけれど、

特徴的な外観に惹かれてぜひとも訪れたいと思ってました。

まずは始発のフェリー(高松港8:12→宮浦港9:02)で直島へ。

フェリーターミナルから徒歩10分ほどで直島教会へ。

瀬戸内国際芸術祭2016、小豆島編。

去年は坂手地区しか行けなかったので、今回は島を一周したいな、と。

海側がメインだったので、今回はまずは山の中から行きたいな、と。

6:50高松発のフェリーで池田港に上陸、8:01のバスで土庄港へ。

ここで瀬戸内国際芸術祭線に乗り継いで9時前に肥土山地区の入口・常盤橋に到着。

まずはインフォメーションでチケットをパスポートに交換しているうちに

展示開始の9時に。

なかなか良いタイムスケジュールだ。

しかし炎天下でのウォーキングは大変だった〜!

雨に振られるよりは全然いいけど...

待ちに待った瀬戸内国際芸術祭に行ってきました。

チケットは春会期がはじまる前に購入していたのですが、

新しい仕事に就いたこともあり、残念ながら春会期には訪れることはできず、

夏会期になってようやく訪れることができました。

前回は秋会期に二度訪れたのですが、今回は夏会期に1回、秋会期に2回、

いずれも1泊2日の日程で行きたいと考えています。

前回の心残りはなんといっても小豆島。

坂手港エリアしか行けなかった上にあいにくの雨天。

というわけで、今回はまず1日目に小豆島、

2日目は直島に新しくできた二つの建築作品を中心に見て回りました。

それぞれの島の様子は別記事でご紹介するとして、

本記事では本旅の概要をまとめておきたいと思います。

女木島・男木島巡りの翌日。

最初は豊島か小豆島に行くつもりだったけど、

あまりに疲れすぎて、急遽直島の大竹伸朗の直島銭湯「I♥湯」へ。

前回行きそびれたし。

世界広しといえど、裸で鑑賞する芸術はここだけだよね。

瀬戸芸の中でも一番メジャーな島、直島。

来島する人も一番多いけれど、

さすがに朝から銭湯に入る人はなく、ほぼ貸切状態。

500円でできる贅沢。

贅沢ってかけた金額じゃあないんだよね。

鬼ヶ島(女木島)を脱出して、男木島へ。

かつては、女木島・男木島二つの島をあわせて雌雄島と呼ばれていたらしい。

男木島のほうが大きいのかと思いきや、女木島のほうが大きいらしい。

女のほうが大きく、恐ろしい鬼がいた、ということは、

ここは女系社会だったのかな。

そんなことを思いながら、男木島に上陸。

いやあ、ここもなかなか面白かった。

瀬戸内国際芸術祭。

先の三日間では回りきれなかった女木島と男木島にどうしても行きたくて。

再度やって来ました。

先の芸術祭鑑賞レビューはこちら。

犬島 / 小豆島 / 直島 / 豊島

今回は一人旅なのでひたすら下道で高松へ。

深夜1時半に出発して、朝6時前に高松に到着。

7時に駐車場が開場、8時の便で女木島へ。

高松から女木島までは船で20分。

女木島って鬼ヶ島だったんですね。

鬼ヶ島って本当にあったんだ。

瀬戸内国際芸術祭2013。

(犬島/小豆島/直島)

最終日は豊島へ。

天気も晴れて絶好の鑑賞日和。

高松港から直島・本村港経由で豊島・家浦港へ。

瀬戸芸での不満は海上交通の煩雑さと便の少なさでしょうか。

あまり便利にし過ぎるとキャパオーバーという問題も出てくるんだろうけど。

まあ、あれこれ行き方をみんなで考えるのもまた旅の楽しさでもあるんだろうけど。

豊島には基本的に3つのエリアがありますが、

今回は時間切れで甲生(こう)地区には行けませんでした。

家浦港周辺と島キッチンのある唐櫃岡(からとおか)集会所周辺と豊島美術館に

行ってきました。