瀬戸内国際芸術祭2016秋会期その1。

一日目の豊島に続いて二日目は本島へ。

高松のホテルを朝6時にチェックアウト、本島への船が出る丸亀港へ移動。

四国から東の七島(直島・豊島・小豆島・男木島・女木島・犬島・大島)へは高松がベースになりますが、

西の五島(沙弥島・本島・粟島・高見島・伊吹島)はそれぞれの島によってベースの港が異なります。

本島へは丸亀港からのフェリーになります。

これまで東の島々しか行ったことがなかったので、高松港以外の港を利用するのはこれがはじめて。

出航のおよそ一時間前に丸亀港に到着、瀬戸芸用の無料駐車場に車を停めてフェリーを待つ。

到着直後の丸亀港の様子を見ていると、

高松がベースの東の島々に比べれば、西側はやはりちょっとマイナーなのかな、と思っていたのですが、

出航間際になってくるとあれよあれよと島へ向かう人で溢れてきて、

フェリーも豊島に向かう船と比べても大きくて立派なもの。

豊島は平日、本島は土曜日に訪れたという事実があるにしても、

東の島々と同じくらい訪問客で賑わっていました。

あなどれず、西の島々。

一日目の豊島ですでに歩き疲れていたので、本島は最初から自転車で回ることにしました。

電動自転車とママチャリの二種類あったのですが、

半日しか滞在しないのと豊島ほど坂は多くない、とのことからママチャリを選択。

料金も電動自転車が1500円なのに対し、ママチャリは1/3の500円!

実際、豊島であれだけ辛い目にあった後だったのでママチャリでも十分快適に移動できました。

以下訪れた順に作品を紹介していきます。

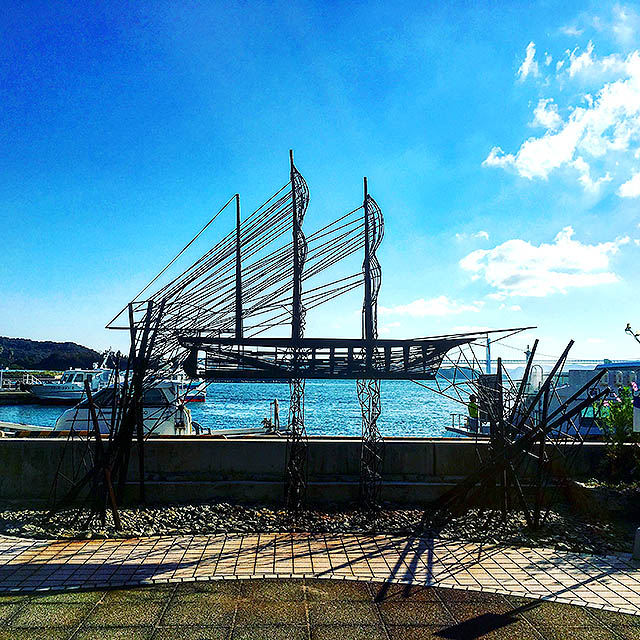

石井章「Vertrek「出航」」

幕府の船として初めて太平洋を往復した軍艦・咸臨丸。

その乗組員に本島を含む塩飽諸島出身者が多くいたことから、

この咸臨丸をモチーフとした作品が多くあります。

思ったより実物は小さかったですが、今にも大海原に向けて出向する咸臨丸の勇壮さを想起させてくれる。

五十嵐靖晃「そらあみ〈島巡り〉」

海に浮かぶカラフルな魚網の壁。

川口豊・内藤香織「シーボルトガーデン」

日本の植物にいたく興味をいだいたシーボルトにちなんだガーデン。

村尾かずこ「漆喰・鏝絵かんばんプロジェクト」

「昔話や言い伝えを絵看板に」というコンセプトの元、集落の各地に取りつけられた9つの看板。

宝探し的な感覚で看板を探して歩く面白さ。

眞壁陸二「咸臨の家」

咸臨丸乗組員の生家を会場にした作品。

幼稚園・小学校・中学校合同PTAによるウエルカム横断幕。

こういうのがあるとやはり嬉しいですよね。

塩飽勤番所跡

江戸時代の役所跡ですが、明治の廃藩置県後も昭和の前半まで役所として

使われ続けたため、程度が良い状態で残すことができたとか。

やはり良いものを永く大切に使い続ける、って大事。

咸臨丸の模型。

齊藤正☓続・塩飽大工衆「善根湯☓版築プロジェクト」。

どのようなコンセプトで、中の空間の機能はどんなものなのか、もう少し説明が欲しかった。

「善根湯」ということはここは湯殿?

作品そばには一風変わった墓所が。

瀬戸大橋を一望できる、絶好のロケーション。

神出鬼没の切腹ピストルズに出会えました。

ツェ・スーメイ「Moony Tunes」

かつて本島は石の産地だった、ということで石と潮の満ち引きをつくり出す「月」を空間に表現。

アレクサンドル・ポノマリョフ「水の下の空」

空中に浮かぶ三艘の船。

舟の下の鏡の土台に映る空が「水の下の空」なのかな。

古郡弘「産屋から、殯屋から」

「産屋」は「出産のけがれを忌んで、出産のために別に建てた家」、

「殯屋(もがりや)」は「死者を悼みながらも死を確認し受け入れるための家」。

転じて生と死を見つめ、過去からの力を未来へとつなぐ場となるような空間を表現したのだとか。

午前中という短い時間の中でしたがけっこう堪能できました。

午前中だけで自転車の移動だったにも関わらず、スマホの万歩計は一万歩を超えてました。

また、撮った写真の枚数も一日いた豊島よりも半日しかいなかった本島のほうが多かったです。

瀬戸芸としての会場は泊/甲生地区と笠島地区の東半分だけですが、

時間があれば西半分も回ってみたかった。

侮れないな、本島。

ぜひぜひみなさんも訪れてみてください!

帰り道、高松ではなかなか行けなかった骨付鳥「一鶴」で遅いランチ。

美味かった〜!