次の目的地は兵庫県立美術館から車で10分のメリケンパークへ。

お目当てはフランク・ゲーリーの日本唯一の芸術作品「フィッシュダンス」。

神戸港開港120年を記念してゲーリーがデザインし、安藤忠雄の監修で1987年に製作された

高さ22mにもなる巨大な鯉のオブジェ。チェーンリンクメッシュで作られています。

日本ではなかなか建たない脱構築主義建築。

それはひとえに「建築は芸術である」という認識の低さなのだろうか。

Architecture, Art, and sometimes Design.

次の目的地は兵庫県立美術館から車で10分のメリケンパークへ。

お目当てはフランク・ゲーリーの日本唯一の芸術作品「フィッシュダンス」。

神戸港開港120年を記念してゲーリーがデザインし、安藤忠雄の監修で1987年に製作された

高さ22mにもなる巨大な鯉のオブジェ。チェーンリンクメッシュで作られています。

日本ではなかなか建たない脱構築主義建築。

それはひとえに「建築は芸術である」という認識の低さなのだろうか。

大学の図書館で借りた本。

以前ゲーリーの映画を見て、ビルバオのグッゲンハイムにすごく惹かれました。

本書はこの10年間の主な作品24点をゲーリー自身の言葉で紹介するもので、

ゲーリーの建築哲学を垣間見ることのできます。

建物は直方体、という常識を覆し、曲面を多用し、

時にそれらが風にはためいているかのごとく建築に「動き」を与える。

(カラトラバのように実際に動かすわけではないのですが)

どの作品も一見してゲーリーの作品だと言うことが分かる。

どの作品にも「ゲーリーらしさ」が現れている。

それでいて、彼はクライアントの意向をとても大切にしている。

デザイナーにエゴはいらない、自己表現はいらない。

このような言葉をよく耳にします。

自分はそのことについてとても懐疑的です。

デザイナーは造形マシン、アイデアマシンじゃない。

エゴとエゴとの折り合い。

それがデザインであり、コミュニケーションである。

ゲーリーやリベスキンド、カラトラバのような建築家はそれを教えてくれる。

「ブレイキング・グラウンド」を読んで

日本にもリベスキンドの作品があることを知りました。

が、富山県魚津市にあることまでは書いてあるのですが詳細情報がない。

「ブレイキング・グラウンド」では「展望の丘」という名称しかなかったので、

そのキーワードでググってもめぼしい情報は得られなかった。

そこでmixiのリベスキンドコミュで質問したら、さっそく回答がもらえました。

どうやら魚津の桃山運動公園の中にあるらしい。

「展望の丘」という名称はその桃山運動公園のなかのブロック名のようです。

作品名は「アウトサイドライン」。

このオブジェクトは富山県の『まちのかお事業』により

コミッショナーに建築家の礒崎新氏を迎え平成4年から開催されました。

この事業は、市町村が事業主体となり、

海外建築家が基本設計、地元の建築家が実施設計を担当することで、

地域の1つのアイデンティティを建築やモニュメントといった形に表そうとしたもので、

アウトサイドラインはダニエル・リベスキンドと建築科学研究所のタッグで、

1997年に完成しました。

情報も得られた、ということで訪れてみることにしました。

THE ARCHITECTS' JOURNAL: Victory in Vilnius for Hadid

(残念ながら現在はリンク切れ)

どうやらアブダビに続いてリトアニアにもグッゲンハイム美術館ができるみたいですね。

そのコンペにザハ・ハディドが優勝したとか。

世界各地に分館があるグッゲンハイム美術館は

フランク・ロイド・ライト設計のNY、

フランク・ゲーリー設計のビルバオ、アブダビとなど

美術館自体がアートであることで有名です。

このほかにもベネチアやラスベガス、ベルリンにもあるみたいですが、

こちらはどうやらオーソドックスなものらしい。

いつか全部の分館を制覇したいものです。

大学が夏休みに入りました。

そのとたんの自堕落生活。

唯一の心のよりどころが読書。

...というわけでリベスキンドの著書を読みました。

建築家が書く本にしては読みやすかった。

カーンのように深い思想を示唆してくれる、というよりは

エネルギーを与えてくれるものだった。

おかげで一つの決心ができた。

時期的にも良いタイミング。

これぞまさしくセレンディピティ。

先の「LANDSCAPE OF ARCHITECTURES」で知った建築家、

ダニエル・リベスキンド。

ザハ・ハディドと同じくその奇抜さで建つ見込みのない建築案が特徴的。

ザハ同様科学の発達によりようやく技術がデザインに追いつき、

一気に躍進したデザイナーの類の建築家なのかな。

こういう貯金ができる建築家ってうらやましい。

ザハと異なるところはザハが曲線を多用するのに対し、

リベスキンドは直線を多用するところ。

稲妻のような斜めの直線が象徴的です。

彼のオフィシャルサイトでは魅力的な建築作品群を拝むことができます。

大学の研究室で借りたDVD。

日本ではまだメジャーじゃないのか、

カラトラバに関する本や映像はまだ少ない。

たぶんカラトラバの日本語解説の入った唯一のDVD...なのかな。

単独のDVDではなく、デルファイ研究所から出ている

「現代建築家ビデオ/DVDシリーズ」の第35巻にあたります。

1枚22,000円もするというなんとも高価なDVD。

教育用なのかAmazonで検索しても出てきません。

高い学費払ってるんだもの。

こういうところで学校所蔵のライブラリを利用しない手はない。

カラトラバの存在を知って、僕ははじめて構造というものを意識した。

構造が美しさを表現するものである、ということを知った。

原宿は国立代々木競技場オリンピックプラザ特設会場で開催されている

シャネルのモバイルアートへ行ってきました。

シャネルというアパレルブランドにはあまり興味なく、

自分のお目当てはあくまでザハ・ハディドが設計したという仮説パビリオン。

日本にはザハの建築がない(...よね?)ので、

本イベントは彼女の建築を見ることのできるまたとない機会なのです。

本イベントは入場は無料ですが完全予約制で、

事前に指定日時のチケットを予約する必要があります。

けっこう人気があるらしく、

行こうと思ったときには会期一杯のチケットはすでに予約一杯に。

あとは当日予約キャンセル待ちで並ぶしかない。

大学の助手の人に誘われて朝9時から並ぶ予定でしたが寝坊して結局間に合わず。

会場に14時に行くとゲート前に20人ほどの行列。

せっかくここまで来たのだから、と並ぶことにしました。

1時間ほど待って、ゲートの中に入ることができました。

現状カラトラバの唯一の邦訳本。

MITでの3日間にわたる講義を半分程度抜粋して訳したものです。

作品の写真は小さく、数も少なく、しかも全て白黒なので、

カラトラバの作品を知らない場合はちょっと難しいかも。

オフィシャルサイトや洋書の作品集などでまずはカラトラバの建築を

見てから読むことをオススメします。

英語が分かる人はMITのサイトに講義全文と使用資料が

掲載されているので本書は不要になっちゃいますが、

英語が苦手な僕には今のところカラトラバの声が聞ける唯一の本、

...ってなわけで買っちゃいました。

奇抜でありながら周囲と調和するその外観。

絵のようでありながら実際に重力の場にさらされる建築物であること。

デザインだけでなく、建つためにその構造まで自ら考えるエンジニアであること。

...そんな建築家の根本にあるものは意外にも素朴なものだった。

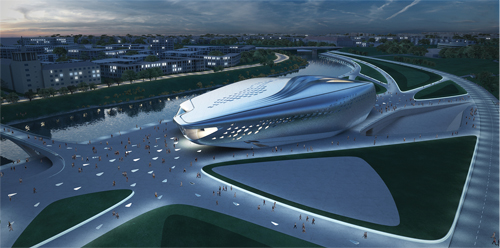

[Valencia City of Arts](出典:www.calatrava.com)

サンティアゴ・カラトラバ。

今一番好きな建築家です。

...といっても最近知ったばかりなのでその正体をよく把握してないけど。

建築家というより、アーキテクト・エンジニアという肩書きみたいです。

フランク・ゲーリーのように芸術的でありながらゲーリーよりは規則的。

ザハ・ハディドのように未来的でありながら彼女よりは現実的。

同じスペインの建築家ガウディの有機的建築をさらに進化させたような。

とにかくモニュメンタルなところがたまらなく好きです。

機能的というよりは心の奥底を刺激するような。

心理作用も建築の一つの機能というならば、

モニュメント建築も立派な機能的な建築なんでしょうね。

オフィシャルサイトにこれまでの建築作品が紹介されているのですが、

見ていて飽きない。ずっと見ていたい。

写真でもこうなんだから実物を目の前にしたらいったいどうなることやら。

今回はその中から気に入ったものをピックアップ。

(その後サイトがリニューアルされたため、一部画像が一致しないものもあります)

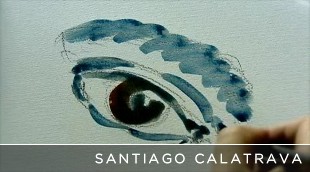

トップの画像は彼は絵も描くわけですが、その絵の中の「目」にそっくり。

頭の中のイメージをあれだけ巨大な形に正確に投影する、その手腕がスゴイ。

[カラトラバの絵](出典:www.calatrava.com)

渋谷Bunkamuraのル・シネマで「スケッチ・オブ・フランク・ゲーリー」を観てきました。

Bunkamuraにシアターがあったなんて、今回はじめて知ったよ。

国立新美術館のモネ展、森美術館のル・コルビジェ展で相互割引実施中。

それぞれの展示会の半券提示で100円ほどの割引が受けられます。

[チケット]

自分はポストカード付き前売り券を買ったのでこの割引特典は受けなかったのだけど。

(まあ前売りも同程度の割引なんだけど)

[前売り特典ポストカード(当日でも200円くらいで買えるけど)]

で、映画の感想ですが、やっぱりすごくよかった。

彼の建築の原点、というか、ポリシーというかそんなものを垣間みることができた気がします。

そしてやっぱり建築やってみてーなー...なんて思ったりして。