高知が生んだ日本の植物分類学の父、牧野富太郎氏の業績を称えて

1958年に開園した牧野植物園。

その園内に建つ、牧野富太郎記念館。

内藤廣設計で1999年に建てられました。

建築家 内藤廣氏設計のこの牧野富太郎記念館は、サスティナビリティー(持続性)という考え方がひとつのテーマになっています。自然と人間が共生している仕組みを壊さず持続させていくための工夫が構造や設備などに生かされています。最新のコンピューター解析技術と土佐の伝統技術との共同作業でつくられたこの建物は、景観に配慮した環境保全型建築の方向性を示す優れた建築物として全国的な評価を受け、第13回村野藤吾賞をはじめ数々の賞を受賞しました。

木の温もりを生かし入園者を優しく包み込み、自らを「草木の精」と呼んだ牧野富太郎にふさわしい空間をつくりだしています。(牧野植物園オフィシャルサイトより)

本館と展示館の二棟構成で、

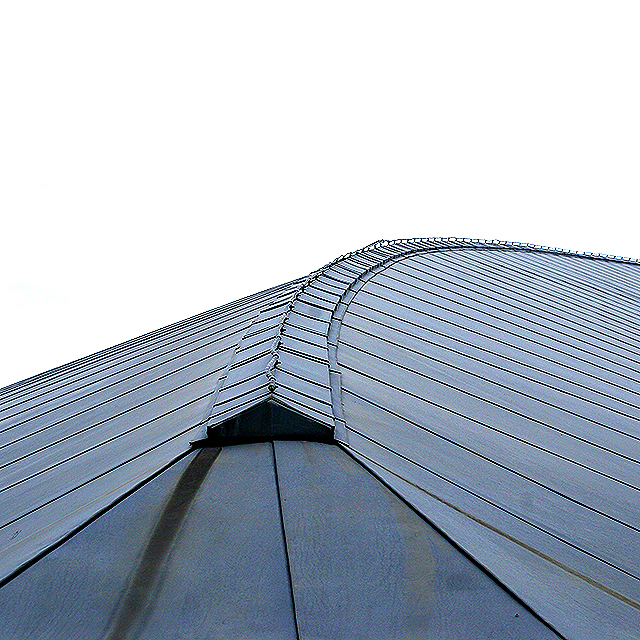

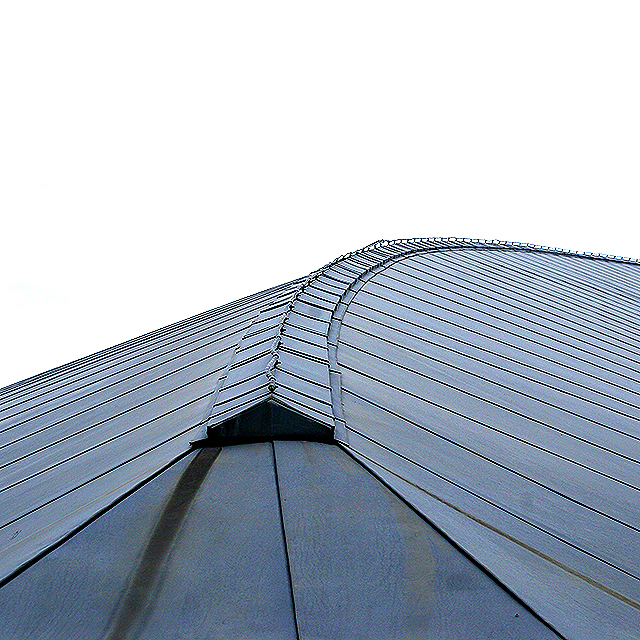

その特徴は、中央の庭園を馬蹄形に取り囲んだカーブする切妻屋根の建物。

そしてその曲面で構成された二つの建物を直線で構成された通路で結んでいます。

内藤建築独特の木の架構。

直線要素の反復で全体として曲面を構成する有機要素が魅力的。

さらにその骨組を自然材の木で構成することでさらにその有機性が増す。

その木の架構を暖色系の照明でライトアップすると、

温かみが生まれ、空間は生命力に溢れるものとなる。

反復された木材はあたかも骨で、

その骨にくるまれる空間はあたかも母胎にいるかのような心地良さ。

(母胎にいた頃の記憶は皆無ですが...)

人間に最適な空間は単一的な箱によってもたらされるものではない。

もっと複雑で有機的なものではないだろうか。

高知市内の高知駅へ。

夕刻の帰宅ラッシュにぶつかってしまい、渋滞の中へ。

久々の渋滞経験。

身体が田舎モードになりつつあるだけにストレスが溜まる溜まる。

...別に都会が恋しくてここに来たわけじゃない。

梼原町にある四つの隈建築に加えて、高知市にある二つの内藤建築。

駅は都市の顔である。

駅を見れば、その都市がどういう都市か、だいたい分かる(...と思う)。

大学で建築に興味をもつようになり、

さらにその構造に興味をもつようになり、

自然材の木に興味をもつようなり、

...僕は現代の「箱」社会に疑問をもつようになった。

曲面で構成された人間の体を包むものとして、

直線で構成された箱は果たして最適な空間なのだろうか。

有機体を包むものは、有機的な空間と材料であるべきではないのか。

大アーチを描くかまぼこ状の屋根に、未来の建築の姿を見る。

GWも後半。

同級生から建築系の面白そうなインスタレーション展示をやっていると聞き、

久々に竹橋の国立近代美術館へ。

アトリエ・ワン、中村竜治、中山英之、鈴木了二、内藤廣、菊地宏、伊東豊雄。

日本の7人の建築家によるインスターレーション展示。

「建築はどこにあるの?」

...何とも深いテーマじゃないですか。

この展覧会の嬉しいところはめずらしく写真撮影OKだということ。

見る人それぞれの「建築はどこにあるの?」の答えをflickrの専用サイトに

アップしよう、というキャンペーンもあるとか。

とりあえず僕は文章と写真でその答えを整理したいので、

いつも通り自分のブログにアップしますが。

さらに入場料がいつもより安い。

学生料金450円でもいつもより安いのに、

キャンパスメンバー特典でさらに250円へ値下げ。

GWとあって混雑しているかなあ...と思いきや、チケット売り場で並ぶこともなく、

会場も快適に鑑賞することができ、写真をたくさん撮ることもできました。

はたして僕の建築はどこにあるのか。

まだはじまってもいない自分にその答えは見えようはずもないのかもしれないけど。

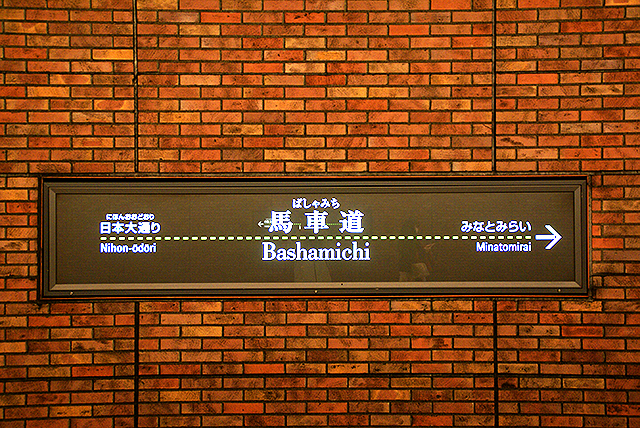

横浜・関内のギャルリー・タイセイからの帰り。

授業まで少し時間がある、ということで。

あまり来ない横浜まで来た、ということで、桜木町まで歩いていくことに。

横浜、といえばオシャレな港町。

しかし、大きな都市には表の顔と裏の顔がある。

横浜といえど例外ではない。

関内から桜木町までの道筋はちょうどそんな都市の裏の顔を

歩いているような感じでした。

しかし、裏の顔の中にも美は潜んでいる。

そんなひっそりとした美を見つけるのも散策の楽しみなのだ。

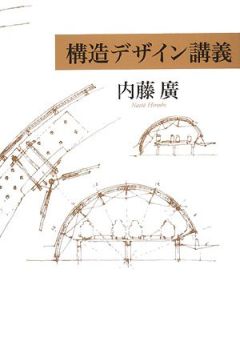

この本をAmazonで買う

内藤廣さんが東京大学で3年間行った構造デザインの講義をまとめた一冊。

構造デザインの入門書のバイブルと言っても過言でないくらい秀逸。

工学系の建築科、土木科の学生に向けての講義なので、

美大学生には多少分かりにくいところもなきにしもあらずですが、

少なくともこれまで読んだ構造デザインの本の中では一番分かりやすく、

構造デザインの意義、使命などを明確に伝えてくれるものだった。

マリオ・サルバドリの「建築構造のはなし」もすごく良いのですが、

現在活躍中の建築家による生の声は同じ時間軸であるだけに分かりやすい。

いわゆるアカデミズムによる知識のための知識ではなく、

建築家自身の経験による「生きた知識」なので、より説得力がある。

講義ではあえて「・・・という感じ」という主観的な表現を使い、

その後に「あなたにとってはどういう感じなの?」と学生に考えさせる。

デザインにとって必要なのは知識を詰め込むことではなく、

自ら「考える」ことによって感性を磨いていくことなのだ。

デザインこそは、土木であろうと建築であろうと、また他の工学分野にしても、すべてのエンジニアが持つべき能力だ。デザインマインドなくして社会は語れない。工学が社会と向き合うこと止めない限り、エンジニアにとって、デザインは必須の教養であり、必要不可欠の武器なのだと思う。デザインこそは、技術の周辺にあるのではなく、コアにあるべきものだと考えている。講義にはそういう信念を持って臨んだ。だから「構造デザイン」なのだ。若者達の頭のどこかにこのことを植えつけておけば、いずれそれは彼らが実社会の中で各々のやり方で活かしてくれるはずだ。そういうことを勝手に想像しながら講義をした。

本を読むだけでも、構造デザインの価値をこれだけ感じるのだから、

実際の講義はさらに有意義なものだったと思います。

受けてみたかったなあ...

このDVDをAmazonで買う

大学の研究室で借りたDVD。

日本を代表する14人の現代建築家を外国人が取材してまとめたDVD。

よって日本人の建築家を扱っていながら基本解説は英語です。

といっても解説よりは建築家自身の声がメインとなっており、

磯崎新氏と坂茂氏以外は日本語で話してるのでそれほど海外色は感じません。

自分はデザインを学ぶにあたり、

できるだけ自分から遠いものを参照するようにしています。

たとえば同級生の作品については、流す程度であまり気に留めないようにしています。

それはレベル云々の問題ではなく、自分に近いものばかり見ていると、

同じような色に染まってしまい、オリジナリティが出せなくなる気がするから。

そのような理由からデザインよりはアートの展示を、

日本よりは海外のものを参考するようにしています。

...とはいってもあくまでも傾向的なものであって、絶対的なものではない。

たまには自分に近いものを参考するのも悪くない。

Amazonのパッケージ写真と実際のパッケージが若干異なるのが気になったのですが、

何パターンかあるんですかね...

この本をAmazonで買う

2006年に買った本ですが、10年経過した2016年、

ブログ全体のリデザイン作業に伴い、記事内容を見直しました。

田町。

最近芝浦界隈が再開発が進んでいるとはいえ、

表参道や青山、代官山などに比べるとお洒落とかデザインとか、

そんなものには縁のなさそうな街だけど。

田町の駅前の本屋さんにデザイン関連のコーナーがあって、

そこにけっこうな種類のデザイン本が置いてあるのです。

そんなところで見つけた一冊。

いやー灯台下暗し。

AERA ってデザイン雑誌だしてたんだー。

この本はタイトルどおり日本の著名なデザイナー100人を

紹介したものですがデザイナーって日本にもたくさんいるなー...

勉強になるなあ。

刺激になるなあ。

もっともっとデザインを知りたい。