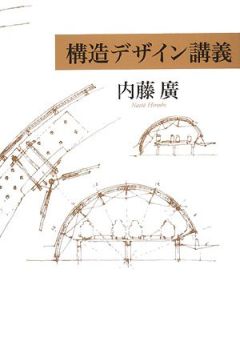

内藤廣さんが東京大学で3年間行った構造デザインの講義をまとめた一冊。

構造デザインの入門書のバイブルと言っても過言でないくらい秀逸。

工学系の建築科、土木科の学生に向けての講義なので、

美大学生には多少分かりにくいところもなきにしもあらずですが、

少なくともこれまで読んだ構造デザインの本の中では一番分かりやすく、

構造デザインの意義、使命などを明確に伝えてくれるものだった。

マリオ・サルバドリの「建築構造のはなし」もすごく良いのですが、

現在活躍中の建築家による生の声は同じ時間軸であるだけに分かりやすい。

いわゆるアカデミズムによる知識のための知識ではなく、

建築家自身の経験による「生きた知識」なので、より説得力がある。

講義ではあえて「・・・という感じ」という主観的な表現を使い、

その後に「あなたにとってはどういう感じなの?」と学生に考えさせる。

デザインにとって必要なのは知識を詰め込むことではなく、

自ら「考える」ことによって感性を磨いていくことなのだ。

デザインこそは、土木であろうと建築であろうと、また他の工学分野にしても、すべてのエンジニアが持つべき能力だ。デザインマインドなくして社会は語れない。工学が社会と向き合うこと止めない限り、エンジニアにとって、デザインは必須の教養であり、必要不可欠の武器なのだと思う。デザインこそは、技術の周辺にあるのではなく、コアにあるべきものだと考えている。講義にはそういう信念を持って臨んだ。だから「構造デザイン」なのだ。若者達の頭のどこかにこのことを植えつけておけば、いずれそれは彼らが実社会の中で各々のやり方で活かしてくれるはずだ。そういうことを勝手に想像しながら講義をした。

本を読むだけでも、構造デザインの価値をこれだけ感じるのだから、

実際の講義はさらに有意義なものだったと思います。

受けてみたかったなあ...

[高知駅]

[牧野富太郎記念館]

本書は7章構成。

1章 総論

2章 組積造

3章 スティール

4章 コンクリート

5章 プレキャストコンクリート

6章 木造

7章 構造デザインの最前線

1章は「構造デザインとは?」を総論的に語る導入部。

2章で近代までの構造デザインの歴史を辿り、

3章から6章で近代建築で使用される構造材の紹介、

7章で構造デザインの最前線を語ることで締め括る。

有史以来の建築の歴史において、

組積造が圧倒的な時間を占めていることに驚いた。

よくよく考えてみればそうなんだよね。

二千年前の石の建築が未だに堅牢にその形を保っているのに対し、

近代建築の歴史はたかだか100年そこら。

組積造りにしてみれば近代建築なんてまだまだ赤子同然。

技術や機能としてはこれほど完璧なものもないはずなのに、

加速する社会のスピードにそぐわない、というだけで

組積造を近代建築から除外した。

それははたして本当に正しい選択だったのだろうか。

組積造の最後の巨匠、ガウディの建築を見ていると、

疑問を感じずにはいられない。

古代メソポタミア、古代エジプト、古代ギリシャ、古代ローマを経て

ロマネスク→ゴシック→ルネサンス→(マニエリスム)→バロック

→ロココという古代、中世という悠久の時を越えて組積造は君臨し、

産業革命を経て近代になってようやくスティールとコンクリートが

これに取って代わるようになる。

近代建築の主要構造材であるスティールとコンクリート。

「父性的なスティールに対して母性的なコンクリート」

という表現が印象的でした。

構築的であるが故に禁止事項がも多く、

本来はストイックで意志的なスティール。

理屈に合っていなくとも、全体との整合性が多少欠けていても、

それなりに対処できる懐の深さを持っており、寛容で受動的なコンクリート。

そしてスティールとコンクリートの中間の性格をもつPCコンクリート。

これらの素材の特性について十分理解し、

ニーズに応じて使い分けることが重要なんだな、ということが

「なんとなく」分かりました。

素材篇の最後に紹介された木造。

現在でも使われている素材だけれど、

近代建築には積極的には使われてこなかった。

故にまだまだ未知数で可能性を秘めている素材だと内藤さんは言います。

...なんとなくだけど分かる気がする。

近代社会は矛盾を嫌う合理社会。

1つの部分に矛盾が生じると全体のシステムに影響を及ぼす無矛盾社会。

一方で木材は自然素材であるが故に複数の矛盾を孕む「多矛盾」素材。

だから近代からは忌み嫌われた。

本来自然は矛盾を孕むものだ。

そして人間は自然の一部だ。

どんな社会を築こうとも矛盾からは逃れられない。

これからの未来においては、矛盾と共存するためのシステムが不可欠なのだ。

だから木材は未来の構造材なのだ。

高知駅、日向駅、牧野富太郎記念館、倫理研究所富士研修所、

安曇野ちひろ美術館、海の博物館...

内藤さんはこの未知の素材に果敢にチャレンジしている。

木材でもここまでできるのか、と感動した。

訪れてみたいけどどれも東京からは遠いんだよな...

豊富な経験で磨かれた感性による発言は説得力がある反面、

やはり感性故に好き嫌いもある。

カラトラバの建築に対して批判的なのは、

カラトラバ好きの僕にとっては面白くない;;

彼の作品はどれもオーバーアクションだと感じています。BCEプレイス(1992)などを見るとガウディを尊敬してか、カテナリーベース構造体を多用しています。ガウディは組積造に取り組む中で、その素材の特性からカテナリーアーチやシェルを見つけ、つくり出していったわけですが、カラトラバはガウディの建築で見出された美しさをスティールに置き換えてつくっているだけのように見えます。スティールであればスティールなりの造形があるはずだと思うのですが、彼の設計には、構造を使って人を驚かせてやろう、という魂胆が見え隠れするので、あまり好きになれません。

まだスティールをよく知らないので、

「スティールなりの造形」というものは僕にはよく分からない。

ただ、彼のスティール建築を見て、違和感だとか不調和を僕は感じない。

ガウディからの影響は僕も感じるけれど、

ただ模倣するだけでなく、カラトラバなりの個性も表れていると思う。

彼の作品は一目見て、カラトラバの作品だと分かる。

建築家の個性が建築に表れるべきでない、という意見もある。

たぶん内藤さんはそういうタイプなのだと思う。

内藤さんの作品を見ていると、日本人らしい「謙虚さ」を感じる。

素晴らしいけれど、建築家の個性は控えめ、みたいな。

それはそれで素敵だと思うけれど、

一方で個性が表れる建築、というのもありだと思う。

カラトラバはまさしくそういうタイプ。

才能が建築に溢れ出て、それでいて嫌味がない。

ガウディからの影響は、ガウディの作風の模倣なのではなく、

自然から本質を引き出すその姿勢に類似性があるのだと僕は思う。

人体や動物などの骨格、筋肉、身体をモチーフとした彼らの建築は本当に美しい。

僕はやっぱりカラトラバが大好きです。

もちろんガウディも。

一方で横浜大さん橋についても批判的でしたが、

こちらはやはりなんとなく、だけど同感。

すごい先進的なのだけど、どこか統一感がないように感じる。

建築の良さ、の要素が分散している気がしました。

...素人意見ですが。

しかしなんだかんだ言っても、やはりこの本は良いテキストだ。

二千円弱と値段もお手頃だし。

文章メインで写真が脚注で小さくモノクロなのが難点だけど。

もう少し値段が高くても大きくてカラーの写真ページがあると嬉しいんだけどな。

なにはともあれ、手元に置いておきたい一冊。