愛媛県美術館で開催されていたエッシャー展に行ってきました。

(訪問日:2019年5月25日AM)

※本展はすでに終了しています。

いつもながら遅いレビューですが。

2007年に東京渋谷のBunkamuraザ・ミュージアムで開催されたスーパーエッシャー展以来、

12年ぶりにエッシャーの絵を見ました。

今回は世界最大級のエッシャーコレクションを誇るイスラエル博物館から、

選りすぐりの152点が日本初公開とのことですが、全部が初見ではなく、

中には前回見たものもいくつかありましたが、

やはりエッシャーの絵は何回見ても心湧き踊るものがあります。

エッシャーといえば、正則分割による錯視、いわゆる「だまし絵」の作家として有名です。

その綿密に計算しつくされた精緻さ、構成に心奪われるものですが、

今回の展示ではエッシャーの作品は単なる技巧だけでなく、

情緒豊かな感性により人の心を捉えるのだとあらためて思いました。

技術だけが人の心を魅了するのではない。

良い感性が、良いデザインが、技術を生かすのだ。

技術と芸術の両立されてこそ、良いものができあがる。

今年最初の美術鑑賞。

愛媛県美術館で開催中のバレル・コレクション展へ行ってきました。

英国スコットランドの海運王ウィリアム・バレルが蒐集した美術コレクション、

「バレル・コレクション」。

バレルはその膨大なコレクションを地元グラスゴー市に寄贈、

閑静な土地にコレクションを展示する美術館が建設され、1983年に開館しました。

コレクションは基本的に門外不出でしたが、

美術館のリニューアル工事に伴い初来日することになり、

本展はそのコレクションの中から73点と同市のケルヴィングローヴ美術館から7点、

計80点を展示するもので、福岡→愛媛→東京→静岡→広島の順で巡回します。

巡回展はなにかと都会の美術館が優先され�、

遅れて田舎の美術館へ巡回してくるのが常だから、

めずらしく東京よりも先に愛媛で開催されるのも嬉しい。

[訪問日:2017年11月11日、11月25日]

愛媛県美術館で開催中のダ・ヴィンチの展示に行ってきました。

...半年前のことだけど。

ダ・ヴィンチの展示は今回で3回目です。

最初は2005年にビル・ゲイツ所有のレスター手稿が六本木に来日したとき、

2回目は2007年に上野に「受胎告知」が来日したとき。

そして3回目となる本展ですが、

今回の目玉である「アンギアーリの戦い」はレオナルドが描いた実物は登場しません。

9月の終わりからえひめ国体がはじまりました。

愛媛での開催はじつに64年ぶり、愛媛単独では初の開催だとか。

国体は「国民体育大会」の略ですが、開催されるのはスポーツだけじゃないんですよね。

「文化プログラム事業」なるものがあって、文化イベントも開催されているのです。

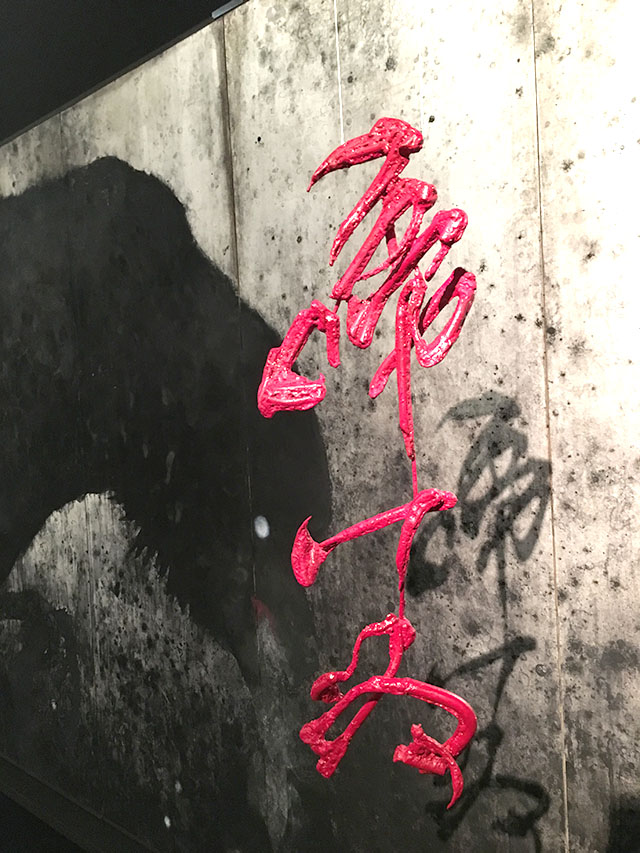

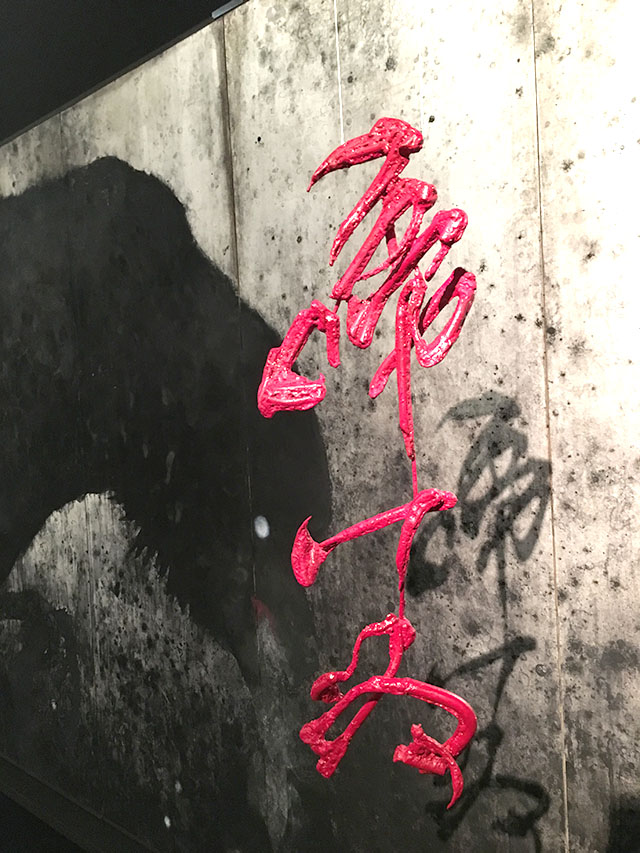

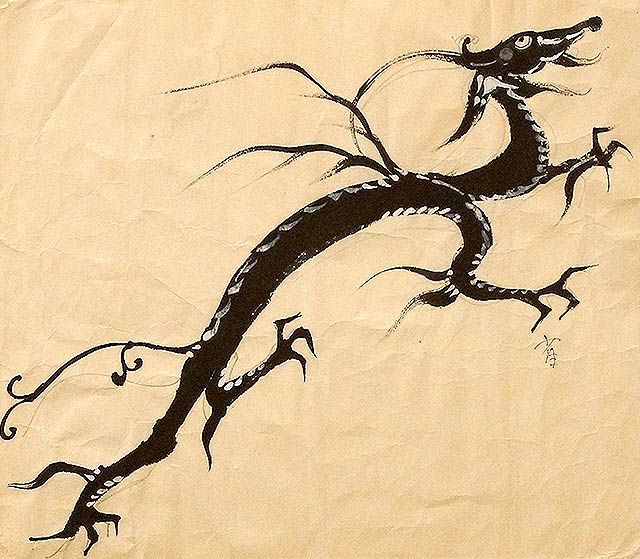

愛媛県美術館で開催されている「紫舟」作品展もその一つ。

国体の開会式前日の9月29日には天皇陛下と皇后陛下が本展を鑑賞され、

紫舟さん自らが案内されていました。

「天皇陛下が、作品価値の定まっていない現存作家の作品展を御覧になることは極めて稀で、

まして、作家本人が自身の作品をご案内ご説明できることは非常に貴重な機会」

...なのだそうです。(オフィシャルサイトより)

このニュースがテレビで流れているのを見て本展を知りました。

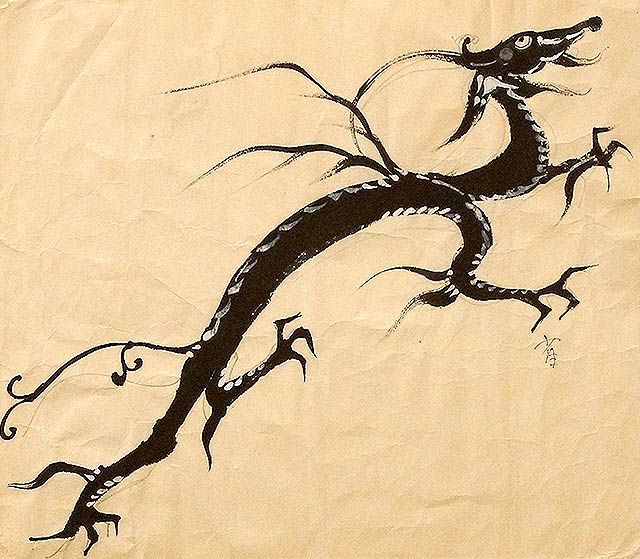

NHK大河ドラマ「龍馬伝」のタイトルを手掛けた書家�・アーティストなんですね。

通常紙の上に書かれる二次元の書が、厚みを持った三次元作品となっている。

これは新しい書の形だ。書の進化だ。

これはもう見に行くっきゃない、ということでさっそく出かけてきました。

愛媛県美術館で開催中の培広庵コレクション展に行ってきました。

本展は培広庵コレクション75点に、

地元八幡浜出身の閨秀画家、河崎蘭香の作品15点を加えた全90点の美人画展です。

これだけの規模の美人画展を見るのははじめてです。

正直なところ、

美術館に行きだした当初は日本画、特に美人画はあまり好きなジャンルではありませんでした。

写実的で立体的・三次元的の西洋画のほうがはるかに魅力的に見えていたのですが、

最近では二次元の美人画も悪くはないな、と思えるようになってきました。

それが加齢による趣味の変化なのか、

たくさんの絵を見ることで良い絵に出会える確率が上がってきたのか。

たぶんその両方なのでしょう。

浮世絵の延長線上にあるようなデフォルメされた二次元の絵は、

ある意味現代アニメの原点のような気がします。

直接的なエロスを表現する、というよりは「仕草」で女性らしさを表現する。

そこに日本独自の美しさがあるのではないでしょうか。

それにしても謎多きコレクター、培広庵。

ネットで検索すると、コレクションの企画展の情報はたくさん出てくるのですが、

コレクター自身の情報はほとんど見つからない。

培広庵の読み方すら分からない。

(単純に音読みすれば「ばいこうあん」なんでしょうが)

彼のコレクションを常設展示する美術館はなく、普段は彼の自邸に置いてあるみたいですね。

(会場に自邸の写真が展示してありました)

[図録 2300円]

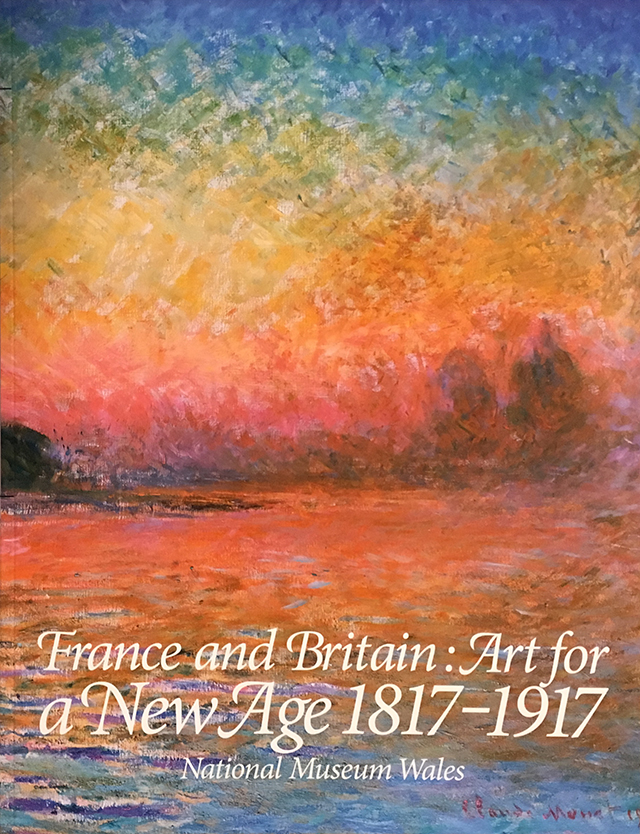

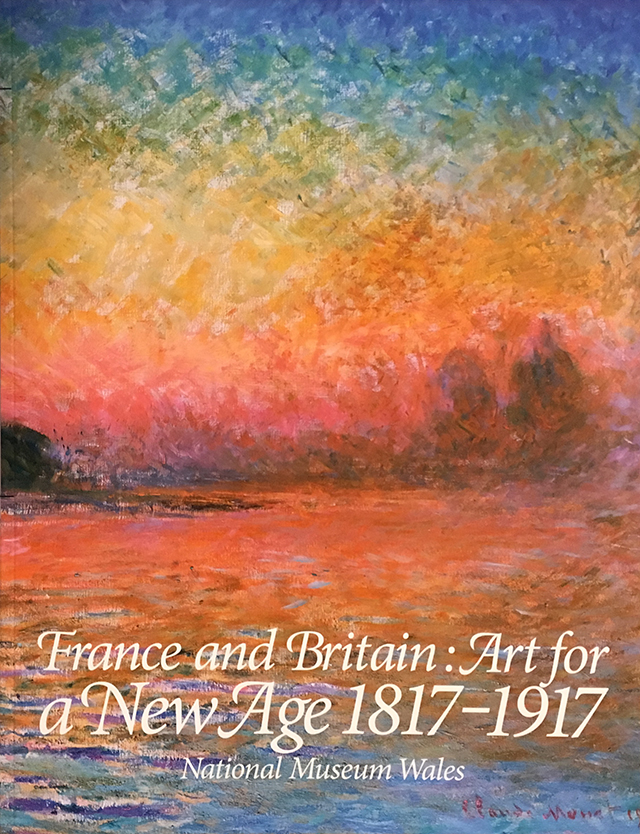

愛媛県美術館で開催中の「ターナーからモネへ」展へ行ってきました。

本展は1907年設立の英国ウェールズ国立美術館が誇るコレクションより、

19世紀から20世紀初頭にかけてイギリスやフランスで活躍した画家たちの作品70点あまりを展示したもの。

規模的には先月観に行った新居浜市美術館での東京富士美術館コレクション展とほぼ同じなんだけど、

こちらのほうがボリュームが大きく感じたのはそれだけ良作が多かったからでしょうか。

(いや、東京富士美のコレクションも良かったのだけれど^^;)

また、「ターナーからモネへ」というタイトル通り、

ロマン主義から印象派、ポスト印象派までを年代順に章立てし、

イギリス、フランスと地域を限定することで分かりやすい内容になっているのも良かったです。

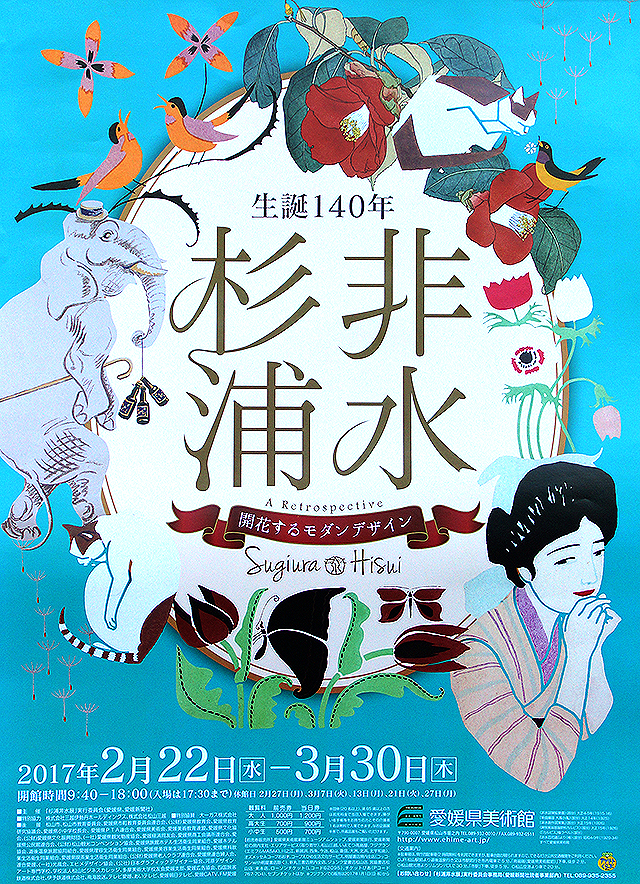

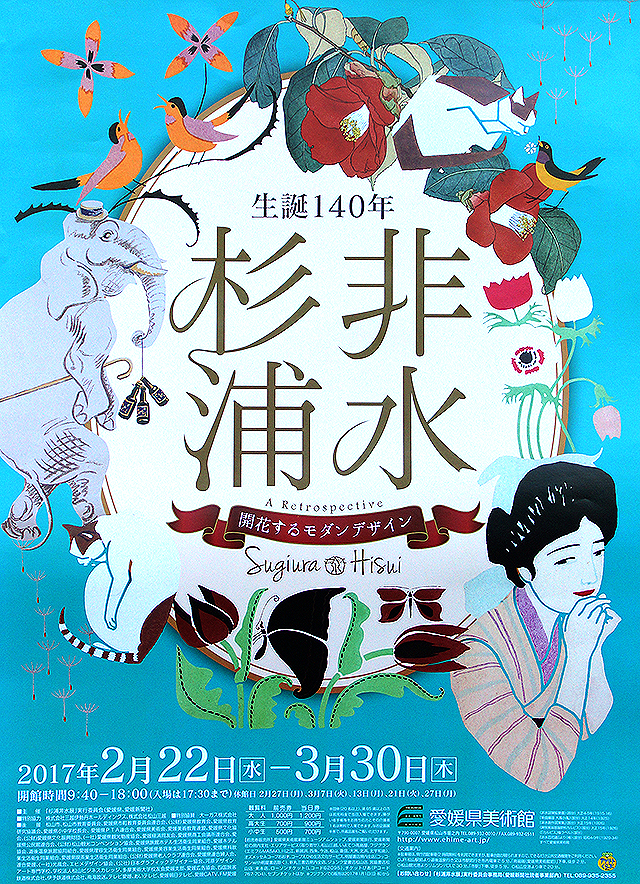

愛媛県美術館で開催中の杉浦非水展に行ってきました。

1876年に松山に生まれる。

東京美術学校(現在の東京藝大)に入学し、日本画を学んでいたが、

洋画家の黒田清輝の指導によりアール・ヌーヴォー様式に見せられ、図案家へ転向。

卒業後は大阪の印刷会社、商船会社で図案家として活動、島根での図工教師、

東京の新聞社を経て、1908年に三越呉服店に夜間嘱託として勤務するようになる。

以後27年間、三越の嘱託デザイナーとして活躍。

教育関係では、日本美術学校図案科講師、帝国美術学校(現在のムサビ)図案科長を経て、

1935年、多摩帝国美術学校(現在の多摩美)の初代校長に就任。

日本における商業美術の先駆けであり、グラフィックデザインの礎を築いた人物の一人。

愛媛美術館は県出身である同氏の作品や遺品、資料等7,000点にも及ぶコレクションを有しており、

今回はじめてそのコレクションを披露する展覧会が開催されました。

移住者である自分としては松山出身、ということより多摩美の初代校長、ということに縁を感じるものの、

在学中は同氏のデザインについて学ぶ機会はおろか、愛媛に来てはじめて彼の名前を知ったくらい。

前回のウィリアム・モリス展と同様、モダンデザインの源流を学ぶまたとない機会と言えます。

大学を卒業する時点で自分はどうしても商業デザインへの道に踏み出すことができなかった。

遅すぎるスタートや生来の臆病心があったのもあるけれど、

4年間での大学での学びの中でデザインの魅力を知ると同時に、

どうしても消えないデザインの疑問点も見えてしまった。

デザインのあるべき姿とは。

デザインとアートの適切な住み分けとは。

デザインとエンジニアリングはどのようにコラボレートしていくべきなのか。

自分はどのようにしてデザインやアート、エンジニアリングと関わり、

活用していくべきなのか。

...デザインの原点を学ぶことで見えてくるものがあるのではないだろうか。

[本展図録 2,500円]

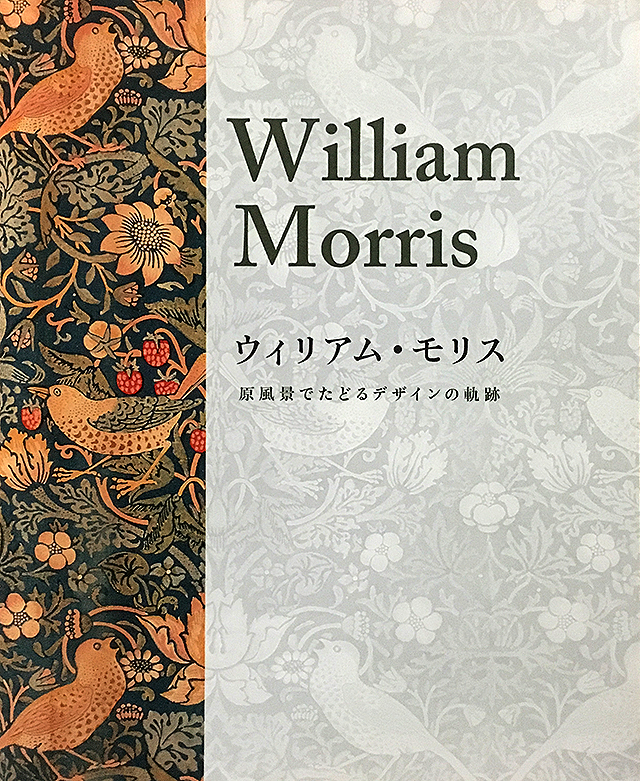

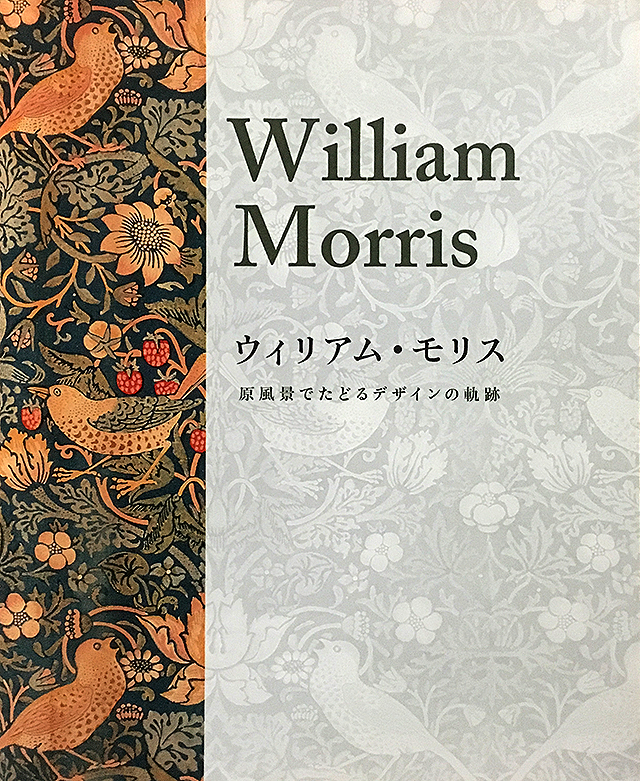

愛媛県美術館で開催中のウィリアム・モリス展に行ってきました。

格別モリスが好きなわけではないけれど、

モダンデザインの歴史を学ぶとき、その黎明期に必ず登場する人物でありながら、

テキスタイルデザインを専攻しない限りじっくりとそのデザインについて

吟味することもなく、「なんとなく」程度にしか頭に残っていない。

デザインの本質を理解するにはやはりその発祥を知ることが大事で、

本展はそのまたとない機会、ということで楽しみにしてました。

ウィリアム・モリスは産業革命を迎えたイギリス、ロンドン郊外の裕福な実業家の家庭に生まれた。

少年時代は近くのエピングの森の豊かな自然を遊び場とした。

エピングの森にはエリザベス女王の狩猟小屋があり、

その一室にかけられていたタペストリーに魅了された。

この最初の中世芸術との出会いがずっと彼の頭の片隅に残っていた。

聖職者を目指してオックスフォード大学に入るが、親友バーン=ジョーンズとともに

マスプロ化へ向かう産業革命を批判し、中世のクラフツマンシップを賞賛した

ジョン・ラスキンの著作「ヴェネチアの石」を読み耽り、

ラファエル前派の存在を知ることで関心が芸術へと向かい、

ラファエル前派メンバーの一人、ロセッティに師事するようになる。

そこでロセッティのモデルを務め、後にモリスの妻となるジェイン・バーデンと出会う。

最初は建築を志ざし、その後画家を目指すようになるが思うようにいかず、

結局詩や装飾芸術に身を捧げる決心をする。

こうしてみると、けっして天才肌ではなく挫折の繰り返しだったようで親近感が湧く。

いつの世も、最先端のものに対して懐疑的になることで、その次の最先端が登場する。

技術至高主義に対するアンチテーゼとしてデザインは誕生した。

ただ単に一部の特権階級のための限定的な芸術に回帰するのではなく、

対象を大衆というオープンなものにすることで「デザイン」という新しい概念が生まれた。

...そういうことなのだろうか。

愛媛県美術館で開催中の「スタジオジブリ・レイアウト展」に行ってきました。

久々の愛媛県美。そして久々の芸術鑑賞。

本展はいわゆる完成美術品の展覧会ではありません。

アニメーションという一つの作品において、その全体設計図が絵コンテであり、

そしてレイアウトは場面場面の仕様が描かれた「部品設計図」。

本展ではそのような「部品設計図」を集めて展示するものです。

あらゆる分野においてコンピュータ化が進み、CADで設計図が描かれるようになった時代。

それは飛躍的なクオリティとパフォーマンスの向上をもたらす一方で、

誰がいじっても同じようなものを産み出す画一性がある種の退屈さをもたらすようにもなった。

(完成形ではない、という意味で)不完全な部品設計図を美術館で展示できる、

ということがどういうことなのか。

それを考えることで即効性が求められる娯楽(エンターテインメント)と、

世代を超えて受け継がれていく芸術(アート)の両者の立ち位置を再認識する。

そうすることで「良いもの」は創り続けられるのではないだろうか。

作陶家・工藤省治氏の展示を見に愛媛県美術館に行ってきました。

とくに陶芸に詳しかったわけではないけれど、

展覧会の関連プログラムで松岡正剛氏の講演があるとのことで、

興味を持ちました。

サブタイトルの「現代砥部焼の原点」にあるように、

砥部焼の代表窯のひとつである梅山窯に入所してから半世紀以上、

現代にいたる砥部焼を築いてこられました。

テヘランで見た「ペルシャ陶器の唐草模様」をヒントに工藤氏が独自に創りだした

「染付唐草文」は今では砥部焼の代名詞的デザインとなっています。

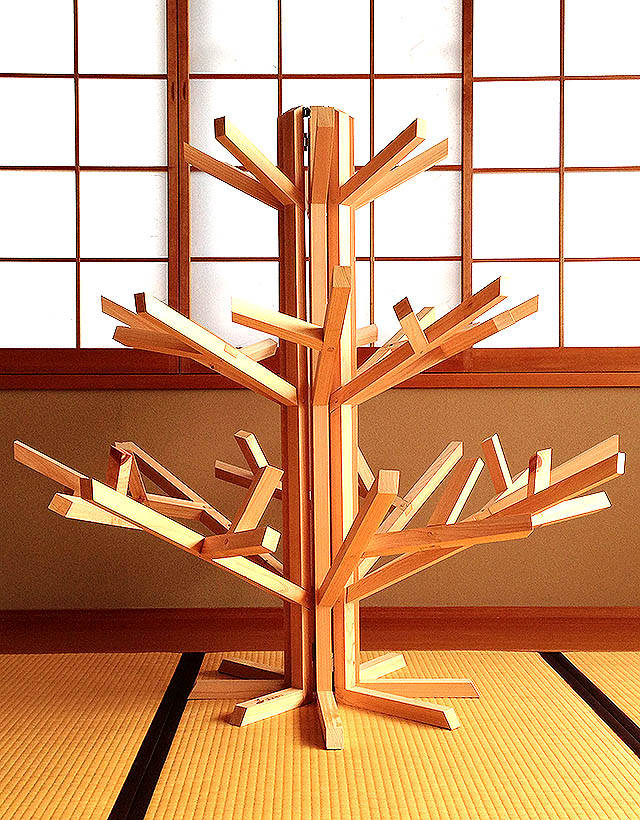

2013年8月。

松山の愛媛県美術館で1つの展示がスタートしました。

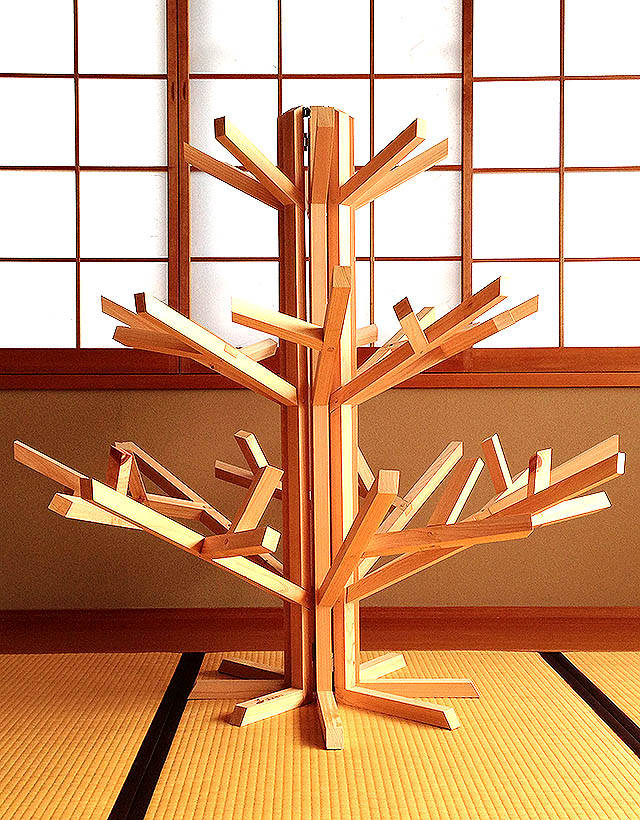

タマビ出身の愛媛に縁にある人たちによる展示です。

愛媛に来る直前の4年間、社会人学生として通った者として、

自分も出展させてもらうことに。

盆踊りの準備と重なって、なかなか思うように作品作りが進みませんでしたが、

なんとか間に合わせることができました。

芸術は天賦の才を備えた特別な人だけのものではありません。

エゴの中にあるイメージをエゴの外にある人や社会に伝えたい、

共感を得たいと思っている人すべてのためにあります。

そして、その想いはヒト社会をより良いものにしていくためには不可欠なものです。

また、芸術は木の良さを伝えていくために不可欠な要素です。

だからユスモクではその制作活動にアートを意識して取り入れたい、と考えています。