[図録 2300円]

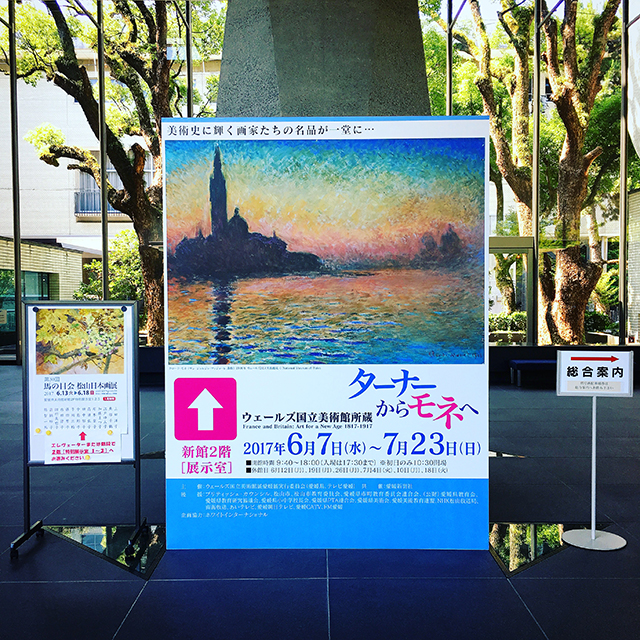

愛媛県美術館で開催中の「ターナーからモネへ」展へ行ってきました。

本展は1907年設立の英国ウェールズ国立美術館が誇るコレクションより、

19世紀から20世紀初頭にかけてイギリスやフランスで活躍した画家たちの作品70点あまりを展示したもの。

規模的には先月観に行った新居浜市美術館での東京富士美術館コレクション展とほぼ同じなんだけど、

こちらのほうがボリュームが大きく感じたのはそれだけ良作が多かったからでしょうか。

(いや、東京富士美のコレクションも良かったのだけれど^^;)

また、「ターナーからモネへ」というタイトル通り、

ロマン主義から印象派、ポスト印象派までを年代順に章立てし、

イギリス、フランスと地域を限定することで分かりやすい内容になっているのも良かったです。

本展は以下の5章構成となっています。

1章 ロマン主義

2章 リアリズム

3章 パリのサロンとロンドンのロイヤル・アカデミー

4章 印象派

5章 ポスト印象派とその後

お気に入りの作品をピックアップしながら、本展を振り返ってみたいと思います。

会場内は例によって撮影禁止なので、pinterestから拾ってきております。

(必ずしも会場内の作品と一致するとは限りません)

1章 ロマン主義

イギリスのロマン主義といえば、ターナーやコンスタブルが有名ですが、

その作品はターナーの「雨・蒸気・速度」くらいしか知りませんでした。

[ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー『マーゲイトの桟橋』1835年頃]

ぼやっとして細部がよくわからないのがターナーの絵の特徴ですが、

それが見る者には「大気」の存在を意識させる。

ターナーはまさに「大気」を描く画家だった。

[ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー『難破後の朝』1840年頃]

この画像からはなかなか伝わらないのですが、

実際の絵からは奥にうっすら白く見える難破船の幽玄さがなんとも言えない魅力を醸し出していました。

一方コンスタブルはというと、のどかな田園風景を描いたものが多い。

こうした「実際の何気ない戸外の風景」が描かれることはあまりなく、

後のバルビゾン派や印象派に影響をもたらした。

静かな風景画が多いミレーにしてはめずらしく「動き」のある一枚。

2章 リアリズム

身近な日常や自然の中の魅力を引き出そうとした写実主義やバルビゾン派。

ときにそれは必ずしも「美しいもの」とは限らなかった。

聖書の「善きサマリア人」の寓話を描いたもの。

「強盗に襲われて、道端に捨てられた男性を助けるただ一人の人間は社会の除け者である」

聖書の教えは日常生活の中にごく自然にあることをミレーは伝えたかったのか。

なぜかゴッホの「ジャガイモを食べる人々」を思い浮かべてしまった。

ゴッホはこの絵を見たのであろうか...

3章 パリのサロンとロンドンのロイヤル・アカデミー

なにをするにせよ、成功するにはその当時社会に君臨している「権威」に隷従し、

逆らわないことである。芸術で言えばサロンであり、ロイヤル・アカデミーである。

ただそれは、「世渡り上手」の術であり、芸術の実力ではない。

もちろんサロンで入賞した人間が後世になっても評価されている画家はたくさんいるが、

これらの権威にとらわれず当時は社会から評価されなかった人々が、

後世になって評価されているケースも同じくらい、いやそれ以上にいるではないか。

そしてこれは個人的な好みも入ってくるかもしれないが、

後者の絵のほうが圧倒的な魅力をはなっていることのほうが多い気がする。

芸術の価値というものは長い時間をかけて熟成されていくものだ。

当世の一瞬的な流行や金額価値など価値の一側面にすぎない。

[エドワード・バーン=ジョーンズ『運命の車輪』1882年頃]

[アンドリュー・マッカラム『雨後の秋の日差し、フォンテーヌブロー』1861年頃]

[フレデリック・ウィリアム・フロホーク『ひまわり』1881年]

別にサロン入選者が嫌いなわけでありません。

そういった「賞」に囚われずに作品の魅力について考えるべきだと言いたいのです。

4章 印象派

1874年4月15日、パリのナダール写真館で「画家、彫刻家、版画家等芸術家の共同出資会社」によるグループ展が開催された。後に「第1回印象派展」として知られるこの展覧会は、若き画家たちによる「サロン」への不満から始まった。政府主催で開かれていた公募形式の官展「サロン」は、確かに駆け出しの画家にとって画壇への登竜門であった。だが、審査方法に保守的な側面が多く、モネやシスレー、ルノワールといった画家たちはもっと自由に作品を発表したいと考えたのである。(本展より)

従来、絵画作品において筆の跡(筆触=タッチ)を残すことは考えられなかった。

それを画家の個性として捉え、筆触を残した完成品は当初は未完成の作品、と酷評された。

加えて絵画の塗料は混ぜれば混ぜるほど暗くなる減法混色なのに対し、

印象派の画家たちは極力塗料を混ぜ合わせなかった。

隣り合う色をある程度の距離をおいて眺めると、光による混色が行われる。

つまり色を混ぜれば混ぜるほど明るくなる加法混色となることで明るい画面となる。

印象派の作品を近づいて局所的に眺めると、無造作に筆を走らせた跡しか見えない。

これを少し離れて全体的に眺めると、驚くほどリアルで明るい風景が現れるのである。

まさにタッチのマジック!

それがとくに顕著なのがモネである(...と自分は思っている)。

モネは光を描かずして光を表現した。

少し目を細めてモネの絵を眺めると、実際の風景以上にリアルな風景が現れるのである。

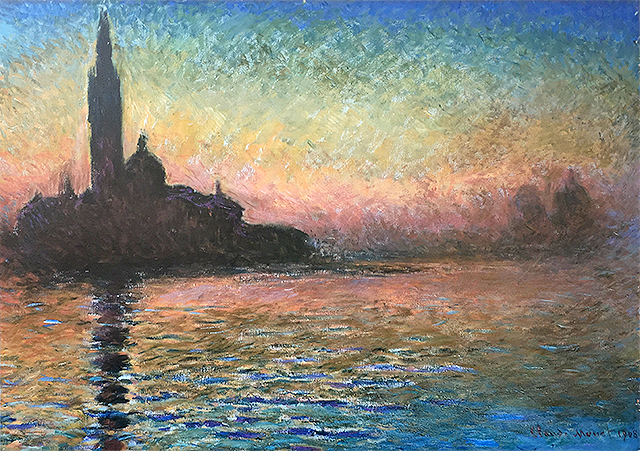

[クロード・モネ『サン・ジョルジョ・マッジョーレ、黄昏』1908年]

とかくモネの「筆触」に目が行きがちなのだけど、この作品では色彩の見事さに感嘆した。

これほど美しいグラデーションがあるだろうか、というほどに。

これもヴェネツィア滞在時に描いた一枚。

普仏戦争を避けて訪れたロンドンで見た「大気」を描いたターナーの絵。

モネは「大気」を「光」に昇華させた。

[ジョン・シンガー・サージェント『ハーキュリーズ・ブラバゾン・ブラバゾン』1900年]

肖像画家として有名なサージェントですが、

こうしてみると、印象派の影響を少なからず受けていたようにも見えなくもない。

1883年、画商デュラン=リュエルが、ロンドンでフランス印象派の絵画を一同に集めて展覧会を開催する。これは、印象派をイギリスに広めるきっかけの一つになり、多くの画学生がフランスへ渡った。彼らは自国に戻った後も、意識的に故郷の農民や漁民の生活を描きつづけた。...(中略)...そうして1886年、新しい感覚をもった芸術家たちによって、ニュー・イングリッシュ・アート・クラブという新しい団体が設立される。さらに1880年代の終わりには、ウォルター・シッカートら一部のメンバーが、より前衛的な表現を求め「ロンドン印象派」を結成した。(本展より)

こうしてイギリスにも印象派の波が押し寄せていったんですね。

アイルランドで活躍したレイヴァリーはホイッスラーの影響を受けた。

5章 ポスト印象派とその後

「ポスト印象派」というと、だいたいスーラやシニャックなどの新印象派と、

ゴッホやゴーギャン、セザンヌなどの後期印象派を思い浮かべるのだけど、

残念ながら本展ではこの辺のいい作品はあまりありませんでした。

個人的に気に入ったのはフォーヴィスムの二枚。

ヴラマンクは独学の画家で、セザンヌやキュビスムの影響を受けたとか。

ドランとヴラマンクはマティスと共にフォービスムを創始したが、

その関係は比較的短期間のものであり、

1907年頃からはそれぞれ独自のスタイルを求めるようになっていたが、

新しい表現の中にはセザンヌやキュビスムの影響を受けていたようだ。

美術作品を美術館に見に行くようになって10年以上が過ぎ、

それなりに作家や作品についての知識も積み重ねてきた自負があったのですが、

本展はそんな自負をふっ飛ばし、それが思い上がりであることを思い知らされた。

まだまだ知らない画家、作品が山のようにあるんだな、と。

自分は印象派、その中でもとりわけモネが好きなので、モネが一番の目当てだったわけですが、

予想以上に新しい出会いに衝撃を受けながらも、最後はやはりモネに帰結する、

...そんな展示でした。