この本をAmazonで買う

最もお気に入りの建築家のSD選書をまだ読んでなかった。

卒業制作のラストスパート前に読む本として、

これほどふさわしい本もない。

アントニオ・ガウディ。

最も独創的でありながら、最も多くの人に受け入れられている建築家。

好き嫌いはあるだろうけど、

建築に詳しくない人でも彼の名前を知らない人間はいないだろう。

逆に現代建築の普及に最も貢献したと言われる20世紀の三大建築家、

コルビュジエ、ライト、ミースの名前は、

建築にそれほど興味がない人にはなじみがないかもしれない。

この差は一体なんなのだろう。

コルビュジエ、ライト、ミースは世界各地にたくさんの名建築を残した。

一方ガウディと言えば、スペイン、それもそのほとんどが

バルセロナを中心としたわずか25点ほどの建築群。

そしてその中のただ一つの作品が彼を世界で一番有名な建築家たらしめている。

神の建築家。

神に愛された建築家。

それがガウディをガウディたらしめている。

ソフトはハードの中でしか生きられないことを忘れ、

ハードをないがしろにしてソフトが一人歩きをする時代。

自分にはそれがとても異様な光景に見える。

同時にこの状況がはたして良い状態なのか、

ソフトの一人歩きに加担するような仕事にやり甲斐があるのか、

平日はそんな疑問を抱えながら過ごす日々。

金曜日、バイトからの帰り道、自由が丘のブックオフで、

ガウディのムック本を見つけた。

ソフトカバーながらしっかりとした造りで、写真もテキストも充実していそうだった。

値段も定価の半額、ということもあってちょっと悩んだ末に購入した。

人間は創造しているのではない。

自然という偉大な書物にすでに記されている、

すべての答えをただトレースしているだけなのだ。

この本をAmazonで買う

ガウディがパワーをくれた。

今の自分に必要なのはスキル以上に前に進むためのパワーなのだ。

ここのところの連日の酷暑故に躊躇していた、

自然教育園に行くことにした。

答えを求めに。

昔は古本なんて見向きもしなかった。

誰かが手に触れた本などに価値はなく、新しいものにこそ価値があると思ってた。

...今思うとなんとも愚かしい幻想を抱いていたな。

時を経るごとに価値を失わない、いやそれどころか価値が増していくものこそ

後世に残っていくべきものなのだ。

自由が丘の古本屋で掘り出しものを見つけました。

a+uのガウディ特集本。

昭和52年発行ですでに絶版。

定価3,800円が1,500円。

すでにラッピングされていて中を確認できず、

さんざん悩んだのだけど、結局購入。

白黒写真が多いのが少し残念だけど、

カサ・ミラやカサ・バトリョ、サグラダファミリアなどの名建築の平面図まで載っていて

やっぱり買って大正解。

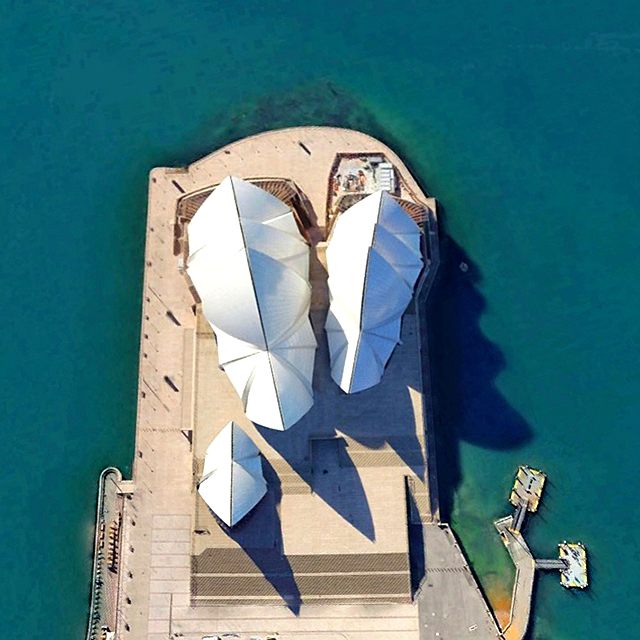

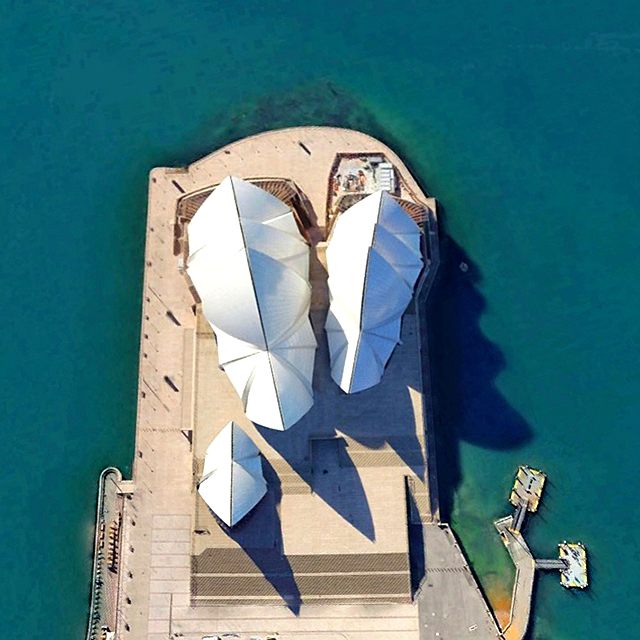

【No.1】

Google Earthを使ってお気に入りの建築の航空写真を集めてみました。

Googleマップのマイマップ機能を使って建築マップ(その1/その2)を作った、

ということで。

普段の視線とのギャップを楽しんでいただくために、

クイズ形式にしたいと思いまーす。

まずオペラハウスから。

【No.1】は世界的に有名なシドニーのシンボル...といえばすぐに分かりますね。

設計した建築家は知らずとも、この建物を知らない人はいない。

...正解はこちら。

建築マップその2(その1はこちら)。

今回は、

・オスカー・ニーマイヤー(14)

・ピーター・ライス(12)

・フランク・ゲーリー(11)

・エーロ・サーリネン(10)

・I.M.ペイ(8)

・アントニ・ガウディ(6)

...の6人。

...ほんの思いつきがここまでガシガシ作るとは思わなかった。

しかしGoogleマップはめちゃくちゃメモリを喰う。

メモリに余裕がない方はご注意ください。

"神が曲げたものを誰が直し得よう?" - 伝道の書

「ガタカ」という映画が好きで何度も見ているのだけど、

エリートたちの集まる宇宙センター「ガタカ」が、

ライトが1963年に建てたマリン郡庁舎であることに最近気づく。

半世紀以上も前に建てられた建築が近未来の建築として通用する。

これぞ真の建築、というものではないだろうか。

即効性の派手な外見は時と共に流されてゆく。

真に価値あるものはゆっくりと時間をかけて目覚めてゆき、

一度目覚めればその価値は永遠に続く。

自分がガタカを好きなのは表面上の美しさではなく、

奥深くに潜む本質の美しさがにじみ出ているからだと思う。

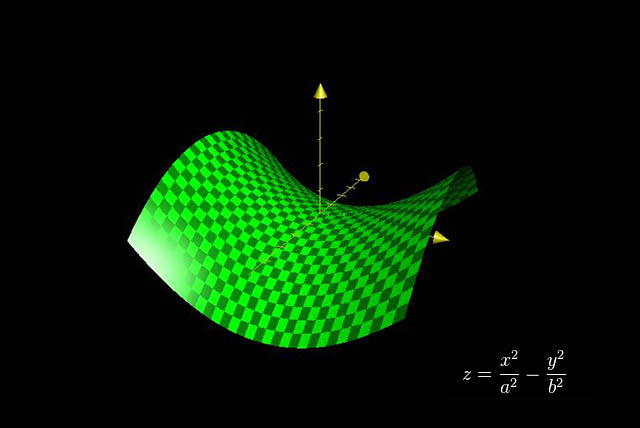

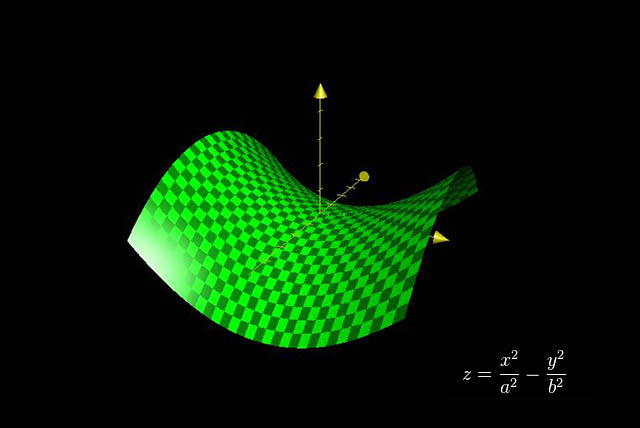

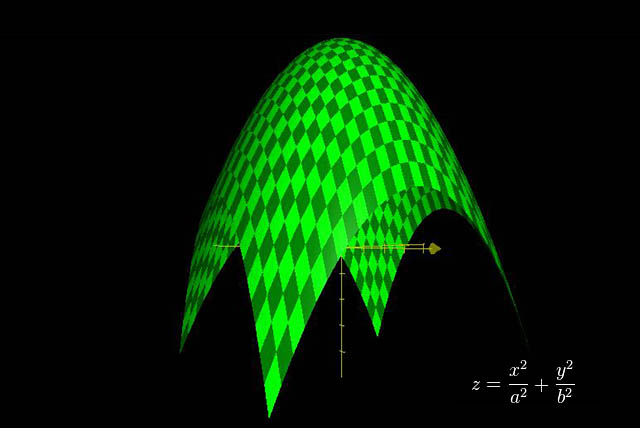

【HP面(Hyperbolic Paraboloid: 双曲放物線面)】

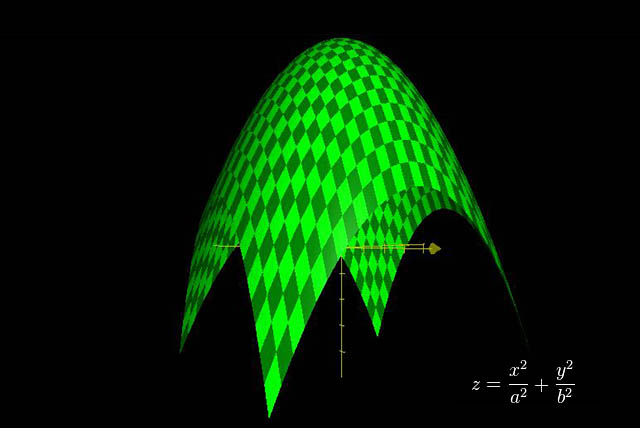

【EP面(Elliptic Paraboloid: 楕円放物線面)】

モノの形をデザインしていく過程において、

伝統工芸などをのぞけばその多くは「量産性」を前提に考えねばならない。

直線はもちろん、曲線も幾何学的に計算で求められるものがのぞましい。

計算で求められるものは複製や改良が容易となるからです。

アートでは自由曲線ですむものが、

デザインでは曲線は幾何学的要素が求められる。

そこがデザインにおける造形の難しさであり、面白さでもある。

...と思うのです。

今回、課題に取り組むにあたり造形を参考書で検討していて、

自分が惹かれる造形要素にふと目が止まりました。

それがHP面とEP面。

年末年始にかけて「美の巨人」でフランスの礼拝堂が特集されてました。

レオナール・フジタ(藤田嗣治)の礼拝堂、マティスのロザリオ教会、

そしてコルビジェのロンシャンの礼拝堂。

教会が好きだ。

とくに熱心なキリスト教信者ではないけれど。

キリスト教に限らず、

日本の神社や仏閣、中国やインドの仏教寺院、イスラムのモスクなど、

宗教建築はいずれも美しい。

どうして宗教建築はかくも美しいのだろうか。

それは人々の「信じる心」を具現化したものだからだろうか。

...信じる心は美しく、疑う心は醜い。

この本をAmazonを買う

ガウディといえばサクラダ・ファミリア。

...というか僕はそれしか知らなかった。

空へ伸びる有機的な尖塔の数々。

没後80年が過ぎてなお、建設され続けるこの建物を設計したガウディとはいかなる人物だったのか?

...というわけで読んだのですが。

...余計分からなくなったような^^;

この本は建築のことを知らない人には難しすぎる。