卒業制作の最終プレゼンも終わり、久々の展示見学。

久々のオペラシティ。

ドミニク・ペローについては、

名前をどこかで聞いたことがある、という程度で、

どんな建築を手がけたかはまったく知らなかった。

自分のなかの直感が、この展示を見たいと思った。

...単純に名前がカッコイイ、という類のものだろうけど。

このカンは、当たったような、外れたような。

好みで言うならば、正直それほど好きな部類じゃないかも。

しかし、それなりに学ぶところはあった。

「人間を凌駕する自然の中に人は存在すると認識することは、

人間のありようを定義することではないでしょうか」

建築とは、自らを守るための壁を築くことである。

しかし、その壁が外界から隔絶されるものであってはならない。

これまでの建築はあまりに外界から隔絶されてきた。

これからの建築は、外界から自らを守ると同時に、

外界と交流するものでなければならない。

バイトの面接からの帰り道すがら、

かねてより楽しみにしていたセシル・バルモンドの展示に行ってきました。

久々の東京オペラシティギャラリー。

来年度大学に残れるかどうかの瀬戸際に、

入場料1,000円はきつかったけど。

まあ、あせっても仕方がない。

昔から計算は苦手だった。

にもかかわらず、バリバリ理系の高専へ進学した。

美大に入っておきながら、建築構造へ興味を持った。

自ら苦労を背負い込むような選択ばかりしている気がする。

しかしその一方で、

その選択には自分の本質に関わるなにかしらの意味がある気もしている。

得意か苦手か、できるかできないかで選択するのではない。

自分の中の好きか嫌いか、という声によって選択すべきである。

第2セッションが終わりました。

...なんなんだ、この後味の悪さは。

原因はいろいろ考えられるけど。

一言で言うななら、やっぱり自分の力不足なのだろう。

新宿の初台にある、東京オペラシティのガレリア。

新国立劇場とオペラシティの間にある幅15m、長さ200mの細長い空間を使って

「なにか」を展示する空間を提案する。

それが今回の課題。

新しく空間を作り出すことと、今ある空間を活用してコンテンツを考えだすこと。

...両者は果てしなく別物ではないだろうか。

新宿・初台にある東京オペラシティ。

NTTファシリティーズ・都市計画設計研究所・柳澤孝彦TAK建築・都市計画研究所の

共同設計により1999年に全体竣工。

この東京オペラシティと新国立劇場の間にあるガレリア空間の有効活用、

という大学の課題に取り組むにあたり現地見学に行ってきました。

2つの大きな施設に挟まれながら、南北への導線ニーズがなく、

これだけの大空間が有効に作用していない現状。

幅15m×縦180mという大空間。

長手方向は前回課題のおよそ10倍のスケールアップでありながら、

短軸方向はたった15mという前回以上に特異なスペース。

初回の授業にてさっそく現地見学。

D&Dといっても今回はナガオカケンメイ氏とはなんの関係もありません...^^;

東京オペラシティアートギャラリー

都市へ仕掛ける建築 ディーナー&ディーナーの試み

引きこもってばかりじゃ良い刺激は得られない。

春休みに入って少しゆとりもできた、ということで行ってきました。

久々のオペラシティ。

今までディーナー親子については全く知識がなく、

なんか良い展示ないかなあ...と探してたら建築系の展示があるじゃん、

ということで行ってきました。

図録販売がない代わりにちょっと厚めのハンドブックが会場入口で配られます。

環境への調和と自己主張。

建築と都市にはこの両方が不可欠な要素ではないだろうか。

佐藤卓「water」展に引き続き「北欧モダン」展へ。

六本木から新宿へは大江戸線で1本で行けるんですね。

初めて知った。

新宿はオペラシティアートギャラリーへ。

コンセプト的だったwater展とうって変わってこちらはダイレクトに「ものづくり」。

イスを中心に北欧のモダンデザインの現物を見ることができます。

こちらもすごく良かった。

やっぱホンモノはいいっす。

MELTING POINT

オペラシティアートギャラリーへ行ってきました。

ジム・ランビー、渋谷清道、エルネスト・ネトの三人によるインスタレーション。

この三人がどういう関係にあるのかはよく分かりません。

サイトのイベント案内を見て、なんとなくいいなあー...

と思って急遽行くことにしました。

[入場チケット:これでアートギャラリー収蔵品展も見れます]

学生料金で700円。

下のフロアがメルティング・ポイント、

上のフロアがアートギャラリー収蔵品展でした。

規模的には前回の藤森照信展よりは小さいものでした。

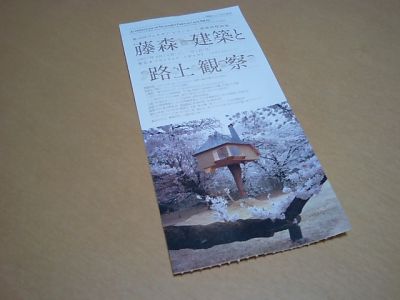

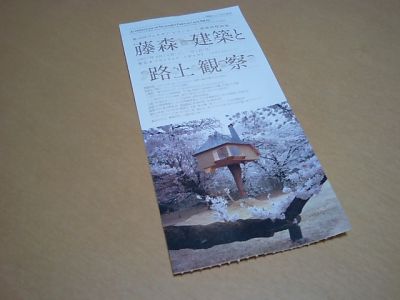

建築史家にして建築家、藤森照信氏の展覧会に行ってきました。

新宿の東京オペラシティ3Fアートギャラリー。

Web Designing6月号の「ツクルヒト」。

そこではじめて藤森さんを知ったわけですが、

そこに掲載されていた「茶室 徹(てつ)」。

満開の桜の中にたたずむ木の上に佇む小屋。

何とも幻想的なその風景に惹かれました。

入場チケットにその見事な風景が採用されています。

[チケット]

本展は第10回ヴェネチア・ビエンナーレ建築展で開催された同タイトル展の

凱旋帰国展で国内で藤森照信を本格的に紹介した初の展示会だそうです。

最初は建築史家として活動していて、

これまで未来に向けて立てられる建築はたくさんあったが、

過去を顧みるための建築はなかったので自ら作ってみることにして

1991年44歳のときに建築家としてデビューしたんだそうです。

藤森建築は、施工にあたり、藤森さん自身、友人、施主からなる

「縄文建築団」が参加して手作りすることが特徴。

その氏が作る建物は最近の未来志向の無機質な都市型建築とは

明らかに一線を画している。

斬新だけどどこか懐かしく、

目立つけど不思議と周囲の自然風景に馴染んでいる。

とにかくとてもステキな建物なのです。

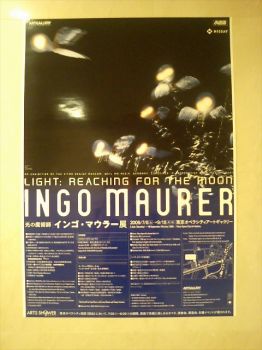

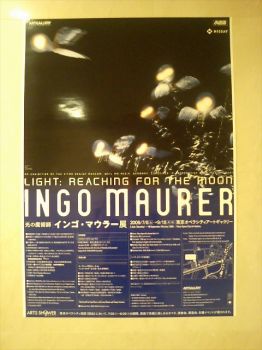

かねてから行きたかったインゴ・マウラー展へ。

東京オペラシティってでかいんすねー。

...といってもインゴ・マウラー氏のことはよく知らなくて、

おめあてはそのnendoのトークイベントだったのですが。

とはいうものの、照明デザインについてはじめて直接目に触れる

ことのできるとてもいい機会になりました。

nendoのトークイベントも期待以上だったのでこの様子はまた別記事で

報告することにして今回は展示会の模様を報告したいと思います。