課題の2回目のプレゼン直前です。

PDでもプレゼンは多かったですが、SCも負けず劣らず多い。

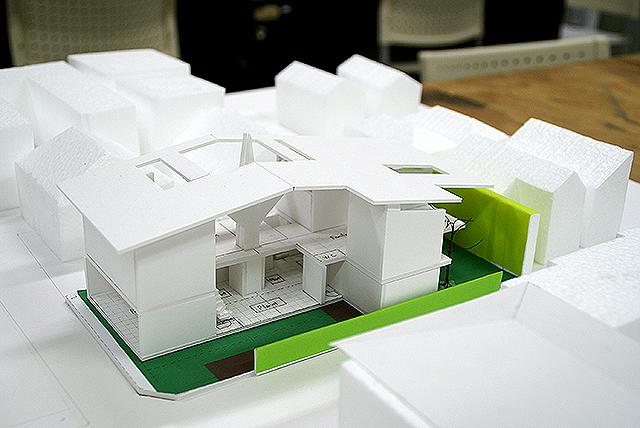

ここまでで作った模型の数はボリュームモデルも含めて4つ。

それでも先生に言わせればまだまだ少ないのですが。

4つめのモデルで反映させたテーマは、

・「構造」からのアプローチ

・屋根の強調

・「大黒柱」

・洞窟、木の下-ノマド(遊牧民)の住居

前回までの、

・「1つの家族」として過ごす

・「緑の丘」を歩く

というコンセプトではいまいちアピール力が弱く、

住宅の基本機能にしか展開を与えない気がしたので、

今回は「ストーリー」を与えることにしました。

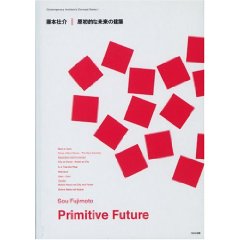

今回参考にした資料。

世界の先進的な建築を紹介した本。

カラトラバの作品も3点入ってました。

住宅ではなく公共建築ばかりですがその中でインスピレーションをもたらたのが

シュツットガルト空港。

これで樹木で屋根を支える構造の着想を得ました。

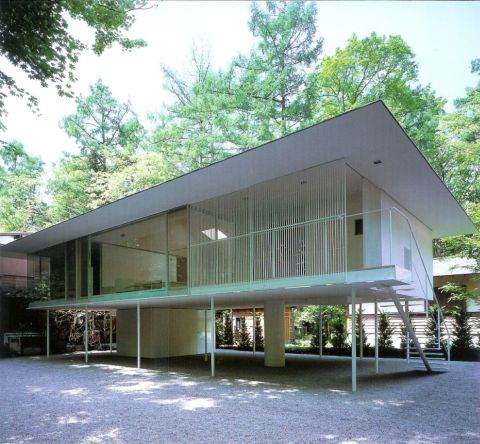

洋書なので写真を見るのみですが、この中で軽井沢の別荘に目が留まる。

ここで屋根の浮遊感の着想を得た。

タイトルがイイ。

これからの社会は原初への回帰志向にある。

1章「巣ではなく洞窟のような」、5章「大きな樹のなかに住むような」、

6章「あいまいな領域のなかに住む」というタイトルにヒントを得ました。

人間は有機体である。

だから有機体の集合である自然に共感を覚える。

だれだってコンクリートジャングルに住むより、

緑に囲まれて住む方が心地良いに決まってる。

でもそこでいきなり緑に包まれた「緑の丘」なる家を東京のど真ん中に

建てることはとても違和感があるし、中には「気持ち悪い」という人もいる。

都会では無機的で幾何学的な外観が好まれる。

自然の一員という観点から立てばこの感覚こそ「気持ち悪い」と思う一方で

無機社会になれてしまった現代人としてその感覚が自分の中にもある、

という自覚もある。

だから徐々に緑化を進化させる。

緑化を進化させようとする意識を持つような空間を作る。

家の中に大きな樹を置く。その樹は屋根を支える。

壁と屋根は分離し、屋根は樹だけで支えるまさに「大黒柱」。

樹への依存心が自然への依存心へと繋がる。

家の内部の要所要所にガーデンやプラントを配置する。

できれば屋根にも緑を置きたい。

家が建った時点ではモダンな雰囲気。

それを徐々に時間をかけて緑を増やしていく。

100年後には外は緑の丘、中は洞窟のようになっている(...といいな)。

施主は自然派ということなので緑化意識は高いだろう。

現代的な子どもたちにその緑化意識を継承していくような空間にしたい。

さて、このテーマを上手く伝えられるだろうか。

このテーマを受け入れてくれるだろうか。

社会人大学院生カン

はじめましてただおーさん。

私は社会人大学院生やっておりますカンと申します。

いろいろ文献を当たってましたら氏のブログに行き当たりまして、いくつか記事を読ませていただきました。

いろいろ考えさせられる点が多く、自分にとって非常に興味深いものです。

>家の中に大きな樹を置く。その樹は屋根を支える。

壁と屋根は分離し、屋根は樹だけで支えるまさに「大黒柱」。

樹への依存心が自然への依存心へと繋がる。

このあたりの記述でふじようちえんを思い出しました。

ところでただおーさんは何か植物を育てていますか?

tadaoh

カンさん >

はじめまして。コメントありがとうございます。

社会人院生もけっこう大変なんでしょうね。

ふじようちえん...いいですよね。

今回の課題でも手塚夫妻の作品はけっこう参考にしてます。

> ところでただおーさんは何か植物を育てていますか?

いいえ。

中途半端に緑を育てる、なんてことはしたくないので。