久々のブログの更新です。

じつは昨年11月に転職しまして、冬が忙しい職種ということもあって、

昨年10月末に出かけた旅行記もまだ残っていたのですが、

休みなしでどこへも行けないどころか、ブログを更新する間もありませんでした。

まだまだ繁忙期は続きますが、だいぶ時間の余裕が出てきたので、

少しずつ再開していきたいと思います。

昨年10月末の旅行記、岡山県の閑谷学校に続いては、

岡山駅近く、旭川をはさんで岡山城の北に広がる岡山後楽園に行ってきました。

江戸時代を代表する大名庭園の一つであり、

水戸偕楽園、金沢兼六園と並ぶ日本三名園の一つでもあります。

本園は1687年、岡山藩主・池田綱政公が家臣・津田永忠に命じて1687年に着工、

14年の歳月を経て1700年に完成しました。

その後も藩主の好みで手を加えられたものの、江戸時代の姿を大きく変えることなく

現在まで伝えられており、昭和27年に国の特別名勝に指定されました。

ちなみに池田綱政は名君として名高い池田光政の嫡男であり、

津田永忠はその光政によって見出された家臣であり、

光政の命により備前市の旧閑谷学校の建設にも携わっています。

作庭当初は城の後方にあることから「後園」と呼ばれていましたが、

明治になって、「先憂後楽」の精神に基づいて造られたと考えられることから

「後楽園」と改められました。

人より先に憂える場所が岡山城で、人より後れて楽しむ場所が後楽園といったところでしょうか。

時の名君が、天下の楽しみに遅れて楽しむために作った庭園とはいかなるものだったのか。

この目でしかと見届けたいと思います。

まずは正門をくぐると...

現れる立派な建物、「鶴鳴館(かくめいかん)」。

その隣にある藩主が訪れたときの居間として使われた「延養亭」。

その前に広がる花葉の池。

栄唱橋。

大立石。

巨岩を九十数個に割って運び込み、再び組み上げたものだそうです。

地蔵堂。

地蔵堂横には築堤当時のものだと推定されるムクノキが残っています。

二色が岡。

築堤当時は春は桜、秋は紅葉で彩られた林だったそうです。

その林の中に佇む茂松庵(もしょうあん)。

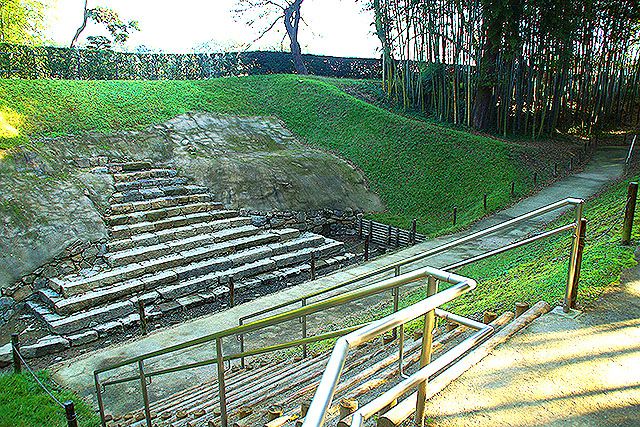

御舟入跡。

藩主が隣の城から船で渡ってくる時の船着き場だったところ。

南門(烏城口)。

一旦門の外に出てみると...

河の向こう岸に見える岡山城。

廉池軒。

唯心山。

池田綱政の子、継政が作った高さ6メートルの築山。

平面的だった庭の景観が立体的なものとなりました。

流店(りゅうてん)。

1階部分は中央に水路が入り込んでいる、なんとも風流な建物。

二階部分は非公開で、中がどうなっているのか気になるところ。

八橋。

6月には花菖蒲が見事に咲くそうです。

花交の池。

茶祖堂。

千利休と栄西禅師を祀ったお堂。

千入の森(ちしおのもり)。

新殿。

茶畑。

藩主に振る舞われるお茶が栽培されていたところ。

井田。

かつては園内の大部分が田畑だったそうですが、その名残を伝えるもの。

園内中央に広がる沢の池。

島茶屋のある中の島。

釣殿のある御野島。

白砂青松の美しい砂利島。

慈眼堂。

池田綱政が池田家と領民の繁栄を願って建てたもの。

そばには花崗岩を36個に割って組み上げた巨岩・烏帽子岩があります。

五十三次腰掛茶屋。

寒翠細響軒(かんすいさいきょうけん)。

立派な松。

観騎亭。

兼六園は「松」、偕楽園は「梅」、とくれば、残る後楽園は「竹」かな、と思いきや、

風情に富んださまざまな情景を見せてくれる、オールラウンドなお庭でした。

これで日本三大庭園制覇。

次は京都の名庭巡りがしたいなあ...

[訪問日:2017年10月31日]

アクセス: JR岡山駅よりバスで10〜15分、徒歩25分

岡山ICより車で20分(有料駐車場あり:570台・100円/1時間)

開園時間: 3/20〜9/30 7:30〜18:00(最終入園は17:45まで)

10/1〜3/19 8:00〜17:00(最終入園は16:45まで)

※行事開催により開・閉園時間を変更することがあります。

入園料: 大人400円、65歳以上140円、高校生以下無料