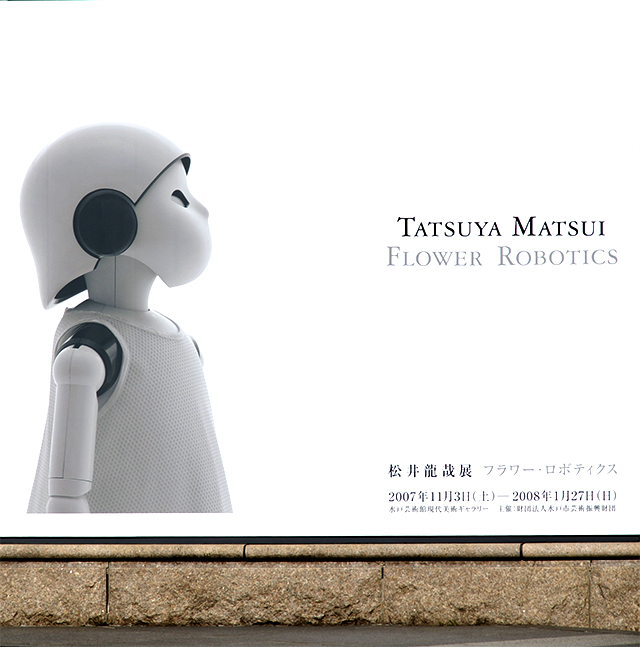

松井龍哉氏率いるフラワー・ロボティクスの展示を見に行ってきました。

佐藤卓展以来、久々の水戸芸術館です。

以前からちらちら松井氏のロボットを眼にする機会があって、

それまでのロボットと比べて、「外見に美しさを求める」という点で

ロボットをテクニカルの世界からデザインやアートの世界へ

引き入れた人なのかな、とひそかに注目してました。

松井氏のほかに有名なロボット・デザイナーとしては

「世界一美しいロボット」のロボ・ガレージの高橋智隆さんもいます。

こちらのロボットもなかなか美しいです。

ロボットの社会におけるあり方を問う。

やはりそれはデザイナーの領分ですよね。

少なからずロボットには昔から縁があった。

高専の卒業研究のテーマがロボット・アームだった。

ただ担当教官が学生主任かなんかで研究生ほったらかしだったので、

あまり真面目に取り組まず、中途半端に終わってしまいました。

東京の会社に入社したときに工場の組み立てロボットを設計する事業所に

配属されたものの、学生時代の中途半端さを見抜かれてか、

ロボット設計ではなく、テレビの生産工場で使用する計測機器を作る部署に配属されました。

ただ、とくにロボットに興味があったわけでもなく。

高専の学生時は、今ではすっかりおなじみとなったロボコンの黎明期だったけど、

それもとくに興味が湧かず、卒業研究も目の前にあったテーマを

ただなんとなく選択しただけ。

多分その頃はロボットのメカニカルな部分になんとなく惹かれてたんだと思う。

少年がごく自然にロボット・ヒーローを好きなるような感じで。

でも、人間の中身について考えるようになった今では、

別の側面からロボットに興味が向いている。

会場は水戸芸術館にしては小規模でした。

入場料も800円と安めだったし。

そして平日昼間ということもあって会場はガラガラ。

そのぶんキレイな説明員のおねーさんにじっくり説明してもらうことができた。

そう、説明員の女性がみんな美人だった~

こういう展示会にはめずらしくきちっとした制服を着ていたからなのか、

はたまた水戸美人、というものなのか。

展示はまずフラワー・ロボティクスの企業紹介から入ります。

ボードを使った会社の概要、沿革などの紹介や

名刺や便箋、封筒などの企業ロゴの入った小物類などが展示されてました。

けっこう世界規模で展開してたんですね。

続いてお茶運びロボット「Posy」の展示。

閉じた空間に置いてあって、縦方向に細いスリットから鑑賞するよのですが、

最初気づかなくて展示説明員の方に教えてもらわなければ見過ごすところでした。

Posyは動かないでただ立っているだけなのですが、

思わずずーっと見ていたくなるような愛くるしい外観にしばし見惚れていました。

細いスリットから見る、という見せ方もなんか効果的で上手いなあ、と。

続いてDesign Room Aではフラワー・ロボティクスで設計されているロボットを

ボードやパソコン上の画面で紹介していたり、

Design Room Bではロボットの設計過程、量産家庭を紹介していたり。

でもやっぱりロボットは動いてなきゃね、ということで軽めにスルー。

次のコーナーでいよいよ動いているロボットの展示。

毛虫をロボットにしたような「Metri」、

ユニットを近づけたり声を録音したりすると色々な音を奏でるロボット、

服や宝石の展示用マネキンロボット「Palette」など。

なんといっても素晴らしいのは「Palette」。

ありそうでなかったマネキン・ロボット。

マネキンをロボットにしようなんて考えそうで考えない。

マネキンは動かないもの、動く必要なんてない。

見る角度は見る人が変えるもの。

その固定観念が可能性を邪魔する。

実際に「人間」が身にまとった感じを分かりやすい形として伝える。

その本来のマネキンの目的と可能性を純粋に追求することが大切で、

Paletteはマネキンの進化した一つの形なのではないでしょうか。

見る人の位置を感知して見る人に向けてポーズをとる。

見る人の鑑賞時間や位置情報をデータとして蓄積し、学習して

多くの人が好むポーズを選択する。

別のブースでは一世代前のPaletteが展示してあったのですが、

動きはややぎこちなく、動くときの音もうるさく、そばに大きな箱も必要なようで。

人が進化するようにロボットも進化する。

ロボットをより人間に近づけること。

それはどういうことなのだろう。

人間の代用、という目的もあるのだろうけど、

人間を模倣することで人間は自分自身を知ろうとしている、とも言えないだろうか。

僕はその後者のほうにロボットの存在意義を感じます。

ロボットの社会での存在のあり方を考えることは

人間自身の社会のあり方を考えることにもなる。

最後のコーナーで世界の出生率とかインターネット普及率や食料の自給率など

世界の社会状況をあらゆるデータでスライド上映していました。

最初なんのためにこのようなコーナーがあったのか分からなかったけど、

ロボット開発を通じて人間自身の社会のあり方を考えてゆきたい、という

フラワー・ロボティクスの想いを伝えたかったのではないかと。

...もう少しロボットについて勉強したくなりました。

最後に図録を購入。

...2000円也。

ちょっと薄いですが布地のハードカバーで丁寧に作りこんでいます。

PosyやPaletteのもっと大きな写真があるともっと良かったのにな。