現代デザイン講座シリーズ第4巻。

1969年出版の年代物。

表題の「デザインの領域」ほか6編収録。

じつは「生活環境デザイン」の授業で紹介された、

鶴見俊輔氏の「限界芸術論」を探してて見つけました。

ただ本書に収められている限界芸術論は、

「限界芸術論再説」で、正確には別物。

新しさにこそ、価値がある。新しさこそ全てだ。

...昔はそう思っていた。

新しさには価値がある。しかしそれが価値あるものの全てではない。

...今はそう思う。

本質的なものは変わらない。

だから時を経てもその価値は失われない。

この本はそのことを教えてくれる。

デザインの本質は僕の生まれる前からすでに明快な定義がされていた。

そしてその本質は今も変わらないと思う。

これだけ古いと、さすがにAmazonにもうなくて。

こういうときは日本の古本屋。

プレミアがつきはじめている中で、

かろうじて定価のまま売っているところを見つけて即購入。

状態もなかなか良くて満足。

オリジナルデザインのしおりも付属。

著者の川添登氏を全く知らなかったのだけど、

Wikipediaによれば、建築評論家なんですね。

『新建築』編集長時代に村野藤吾の有楽町そごうを批判して問題を起こして退職したとか。

一癖二癖ありそうな人ですね。

しかし本書に書かれていることは本当に素晴らしい。

本書は、

一 デザインの領域

二 デザインの外化

の二章構成。

やはり第一章により根源的な内容が凝集されているように思います。

「文化とは、歴史的に形成された、外面的および内面的な生活のデザイン(design for living)の体系であり、グループの全員または特定のメンバーによって共有されるものである。」この文化に対する記述的定義のほかに、クラックホーンはもう一つ説明的定義を与えている。すなわち、「文化とは、歴史的に形成された、外面的および内面的な刺激に対する人間の反応に水路づけ(canalization)をするところの選択過程である。」この二つの定義を比較してみるならば、クラックホーンがデザインという後に意味させようとしたものが、「刺激に対する人間の反応に水路づけをする」という"水路づけ"にほかならないことが理解されてくるでしょう。外面的、内面的な刺激に対する反応が、本能によって決定づけられている動物には水路づけの必要はない。つまり動物たちはデザインをしない。人間だけが水路づけをすることができる。しかし人間も自然の必然性にしたがわなければならないことはいうまでもないことであって、水が高いところから低い方へ流れていくという性質を変えることはできない。動物たちの場合、その流れは本能によって経路づけられているのに対して、人間の場合は、それぞれの状態に応じて、自らの選択する方向へ水路づけることができる。これをクラックホーンは「水路づけをする選択的過程」といったのでしょう。...(中略)...つまり生物の本能が、それぞれの種によって自然進化の過程で次第に形成され獲得されていったものに対して、人間の文化は、それぞれの社会が、社会進歩のなかで歴史的に形成したもので、前者が動物の身体的な体制としてそれを組織づけたのに対して、後者は社会を有機体化するところの生活様式の体系となっていったということであり、そうした文化の構成要素がデザインである、ということになろう。(2 文化とデザイン)

「水路づけ」というキーワードにデザインの本質があるようです。

本能を離れ、発達した理性により人間を人間たらしめているもの。

それがデザインであり、デザインが文化を構成した。

さらにこう続きます。

しかしここの水路をどのようなネットワークで結びつけるかということもまたひとつの水路づけの問題であろう。つまり生活様式(デザイン)の体系という場合の体系もまたデザインの対象となりうるのであって、それがいわゆるシステム・デザインであるわけです。このようにデザインは人類文化の基礎といえるものであって、東洋思想では、この「水路づけ」のことを<道>とよんでいる。道というと、私たちはすぐ道徳を思い出すし、実際にもそうですが、中国の場合、それを天の道と人の道との二つを合わせ考えており、人の道すなわち道徳は、天の道としての自然の理にしたがわなければならないとしている。つまり自然の理とは、自然的必然であって、わたしが先ほどいった「流れ」であり、流れは、自然的なものでも、人工的なものでも、必ずある道すじ-つまり水路をつくり、そこを流れます。その流れを「水路づけ」るものが、人道であるというわけです。しかも東洋思想では、この道が人の世に現れるためには、物質的なものにおきかえられることによってはじめて実現されるとしているのであって、この道を具現化するものがすなわち<道具>であり、道の具え、あるいは道の具現ものとして<道具>と書くのはそのためです。この道具を、より普遍化し、一般的・抽象的にした概念が<器>という東洋の概念です。...(中略)...いずれにせよ、道の現象形態が器であって、運河がなければ水路づけは行えないのであって、いいかえるならば、道がデザインであって、器はデザインされたもの、ということができるだろう。(2 文化とデザイン)

デザインは「道」に通ずる。

僕は学生時代から会社員時代にかけて、剣道、空手道、合気道と武道をたしなんできた。

そんな自分がデザインに興味を持ったのは突飛な偶然などではなく、必然だったのだ。

そしてデザインの中でも「道具」を扱うプロダクトデザインに興味を持ったことも。

「道」を具現するために道具は存在する。

そして自分という「器」が形成される。

さらにこう続く。

ところで、現実の社会のために、人の道すなわち道徳を、個々の場で実行していくための手がかり、あるいは方法が、いわゆるマナーであり、作法であるが、この作法という語を見ると、それは作る方法、すなわち作業方法の略であって、テクノロジカルな概念であることがわかる。私たちは作法ときくと、身分制社会の秩序維持のために人間的な自由を束縛するすやかましくうるさい作法というものを想起しがちです。...(中略)...しかし作法そのものの発生について考えてみるとき、本来はそのようなものでは決してなく、人間の対自然的・対社会的な行動を、よりスムースに、より合理的に実行できるための合目的的な手段が、社会的に共有されたものとして、つくられたと考えられる。たとえば茶の湯の作法などを見るとき、元来はたしかにそのようなものであったという例証が得られるように思われる。すなわち、それは少なくとも茶を入れるという行為については、その作法に従って行えば、スムースになめらかに行動できるようになっているきわめて合目的的なものであって、それは対人関係作法についてもいえるように思える。たとえば、人とあった場合に、握手をする、合掌をする、おじぎをする、といった行為は、それぞれの民族における作法であり、マナーであるわけだが、そのことによって、相手に自分が敵意をもっておらず、好意をもっていることを示し、その後の行動をスムースにするための手段であることはいうまでもないでしょう。しかしこのような作法を、テクノロジカルな概念だというと、おそらく抵抗感を感じるのではないかと思われる。この合掌するとか、おじぎをする、といった行為は、宗教的な儀礼と結びついており、それは客観的、科学的な法則の適用である現代の技術とは、あまりにもかけ離れているからである。しかし技術の祖先は、呪術であったのであって、たとえば刀鍛冶が仕事場をしめ縄で張りめぐらし、烏帽子・直垂に身を固めて仕事をするといったように、様々な職業における宗教儀礼となって後世まで根強く残っており、職人達は技能そのものが、いかに強く彼らの宗教観と結びついていたかは、柳宗悦の民芸論などからも知ることができる。...(中略)...作法とは作業方法の略であり、したがってテクノロジカルな概念だといった。しかし作法は、すでに見たように、明らかに人間の行為を「水路づける」ものであって、この観点に立つならば、それはたしかにデザインである。ということは、かつてデザインと技術は分離されていなかったことを逆に意味しているのであって、それがどのような契機によって、分離し、外化したかは後に述べたいと思う。デザインというものが、動物と人間とを区別するところの人間本来のの性格のもっとも基本的なものとして存在し、文化の基礎となってきたことをまずここで指摘しておきたいのであって、そうした本来的・根源的なものであるからこそ、現在見るようなデザイン領域の拡大もおこりえたのである。(2 文化とデザイン)

技術職を経て、デザインを学ぶことを思い立つ。

この選択も今思えば必然だったようだ。

かつて技術とデザインは一つだった。

その根源を見つめることは自分の根源を見つめることにほかならない。

以上の前置きを経て、いよいよデザインの領域の説明に至る。

動物の本能にかわる文化をもつことによって、人間はどのように生活をつづけてきたのか。つまり具体的にはなにをデザインして-いいかえるならば、道をいかなる器に具現して-人類は進歩してきたのであろうか。考古学者ゴードン・チャイルドはつぎのようにいう。「人間の社会を環境に適応させ-すすんで環境を人間社会に適応させるために、人工的でとりはずしのできる装備をもち、その進歩によって、この種が生存し、繁殖したことは、先史学によってあきらかにすることができる。」これは『歴史のあけぼの』からの引用であるが、この書の訳者は、「とりはずしのできる装備」の「装備」に対して、「エキップメント、著者はこの語を人間のつくる道具、場所的装備および精神文化一般にたいして用いる」という注をつけているが、私はこれを道具的装備、環境的装備、精神的装備とよび、それぞれに対するデザインによって、デザインを三大領域に分類するのである。(3 デザインの三大領域)

取り外しのできる3つの装備。

どうやらそれらがデザインの三要素らしい。

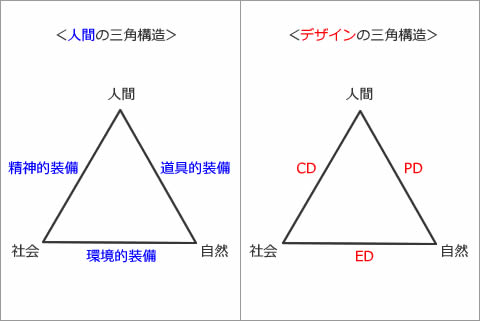

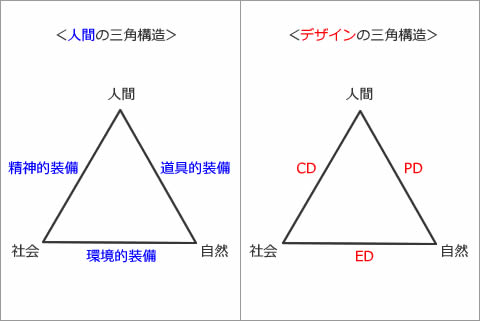

[人間の三角形構造およびデザインの三角構造]

(PD=Product Design、CD=Communication Design、ED=Environment Design)

人間はまず第一に道具をつくる動物である。そして道具によって人間は自然と分離され、人間になった。しかし人間は依然として自然の一部である。ここにまず人間の自己疎外のもっとも根源的な面が現れている。人間は道具によって自然を対象化し、自然と敵対関係をつくり出す。しかし人間は自然なしには生きられず、自然との回復を求めようとし、ふたたび道具を用い、そのことによってさらにはげしく自然から切り離される。この矛盾によって道具は絶えず進歩していく。第二に人間は社会的な動物である。...(中略)...人間は人間社会のなかで育てられなければ人間になることはできない。とくに言語をおぼえる幼児の段階に人間社会で教育されないかぎり、永遠に言語を用いることができなくなる。人間はたった一人で生まれ、たった一人で死んでいく個体的存在であるが、人間社会の中でなければ生きていけないし、人間にもなることはできない。この人間と社会とをつなぐのが言語に代表されるシンボルである。言語によって人間は社会と結びつく。しかし言語には必ず自己主張がともなっており、それが人間を社会と切り離す作用を行なう。「ものいえば唇寒し秋の風」というわけです。人間と社会との矛盾を媒介するのが、言語であり、言語はその矛盾を内包することによって、精神文化の絶えざる発展を可能にしたのである。そこで人間、自然、社会という三つの存在をそれぞれと頂点とする三角形をえがいてみたとき、人間と自然とを媒介するものを道具的装備と名づけよう。人間と社会を媒介するのが言語に代表される精神的装備である。そして最後の社会と自然とを媒介するのが環境的装備である。マルクスは自然を人間の非有機的身体といっているが、道具的装備は、人間個体の非有機的身体である。...(中略)...これに対して環境的装備は社会の非有機的身体である。...(中略)...こうして得られた三角形を私は<人間の三角構造>とよんでいる。この道具的装備のデザインをプロダクトデザイン、精神的装備のデザインがコミュニケーションデザイン-デザインの場合は主として視覚コミュニケーションであるのでヴィジュアルデザインとしてもよいであろう-であり、環境的装備のデザインが、エンバイロメントデザインということになる。これを<デザインの三角構造>とよび、デザインの三大領域が構成されるのである。

PD: <人間と自然>-より豊かな自然の利用を

CD: <人間と人間>-より深い相互の理解を

ED: <人間と技術文明>-より良い生活の設計を

どんなに科学や文明が発達しても、この三角形は崩れることはなく、

現在においても十分的確なデザイン構造を表していると思う。

複雑になったのはデザインの構造ではなく、

技術そのものと人と人、人と物、人と社会、人と自然との関係性なのではないだろうか。

かつては1つだったため、技術のことを考えていれば、

同時にデザインのことも考えていることになった。

しかし技術そのものと関係性それぞれが複雑になることで、

技術とデザインは分離せざるを得なくなった。

これが20世紀初頭におけるデザインという専門分野の誕生であり、

第二章以降で説明される「デザインの外化」である。

ここではマスプロ化がデザインの外化を促進したことが解説されています。

キレイな絵を描くとか、カッコイイ形を創るとか、面白いアイデアを考えるとか。

そういうことをデザインだというならば、自分はデザインには向いてないと思った。

でも、道を方向付けるという求道的な要素がデザインの本質にあるというならば、

やはり自分はデザインをしてみたいと思った。

現代デザイン講座全六巻、そろえてみたくなりました。