夏休み三日目は福井県。

東尋坊を後にして、三日目最後は福井県立美術館で開催中のピカソ展へ。

日仏交流160周年、福井県立美術館創立40周年を記念して開催されているもので、

フランス国立図書館が所蔵するピカソの版画コレクションが展示されています。

最も多作な画家であるピカソは絵画・版画・素描・彫刻・陶芸など、

ジャンルを問わず様々な作品を生み出してきましたが、

版画はその中でもとりわけ情熱を注いだジャンルであり、

1899年に着手してから晩年の1970年代初めまで、

70年にわたり2000点近くも制作しています。

会場は二章構成。

会場内は写真撮影禁止なので、画像はpinterestで検索してきました。

第一章 版画家ピカソの主題

第一章はピカソが己自身と対話して自分のアイデンティティを表現した作品たち。

セクション1−1 肖像画

ピカソを愛した女たちがモデル。

デフォルメされた抽象表現だったり...

緻密な具象表現だったり。

一見穏やかそうな表情の中にも、心の奥の憂鬱を画家は見逃さない。

簡潔な線で独立心が強く完全主義の女の芯の強さを表現。

[ポンポンのついた帽子をかぶりプリントブラウスを着た女の肖像(1962年)]

二番目の妻ジャクリーヌ。

画家を真っ直ぐ見つめるその視線に妻としての献身的な態度が見て取れる。

一方で、画家から視線を外し、じっと一方向を見つめるジャクリーヌ。

前の夫と離婚し、その後ピカソと出会い、

その強烈な個性に戸惑い、葛藤を見せているのだろうか。

セクション1−2 静物画と動物の表象

本の上に置かれた頭蓋骨が死の匂いを醸し出している。

終戦翌年の荒廃し、陰鬱とした社会の雰囲気が表現されているのか。

スペイン生まれのピカソにとって闘牛は慣れ親しんだ身近な存在であり、

生涯を通して重要なモチーフの一つであった。

それは強い男の象徴であり、思い込んだら一筋、猪突猛進な単純な男の象徴でもある。

セクション1−3 芸術家とモデル

若き恋人マリー=テレーズと戯れながら彫刻にいそしむ彫刻家。

セクション1−4 裸体画

手前の背を向けている女性がマリー=テレーズなんだろうけど、

男の背後でこちらを見つめる女性は正妻オルガなのだろうか。

生々しい情事の光景。

芸術と俗事の境界線はどこにあるのだろうか。

男の顔だけがとりわけ緻密に描かれているところに、

猥褻性を薄れさせ、心情表現に主題を持っていこうとしているのか。

セクション1−5 神話と古代

牡牛という現実的なモチーフは想像性により進化し、ミノタウロスへ。

ミノタウロスはピカソ自身であり、4人の少女は恋人のマリー=テレーズ。

マリー=テレーズは虐げられる存在であり、画家を見つめる存在であり、

画家に光を照らす存在でもあった。

酒の神様を迎えて狂乱的に踊る享楽的な祭り。

どこか親友でありライバルでもあったマチスの画風に似ているし、

キース・ヘリングの画風にも似ている。

第二章は過去の巨匠たちとの対話により生まれた作品たち。

ピカソの画風は一見、過去を否定することで革新的な造形を生み出しているように見えるが、

実際は伝統を大切にし、過去の美術に精通していた。

自分自身もいずれはその伝統の中に列せられるのを望んでいたのだろうか。

第二章 過去の巨匠たちへの賛辞

セクション2−1 ピカソとフランスの伝統

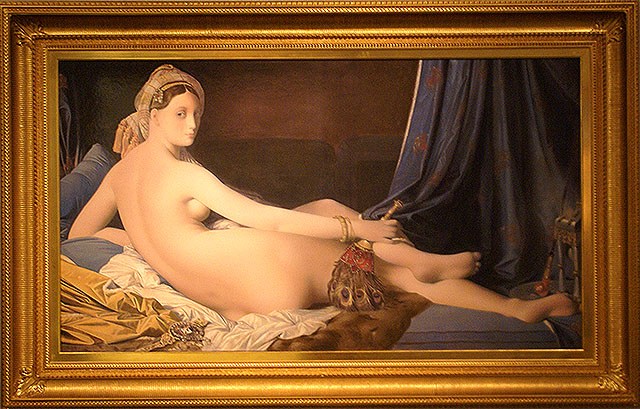

[ドミニク・アングル「グランド・オダリスク」(1814年)]※画像は大塚国際美術館の陶板画

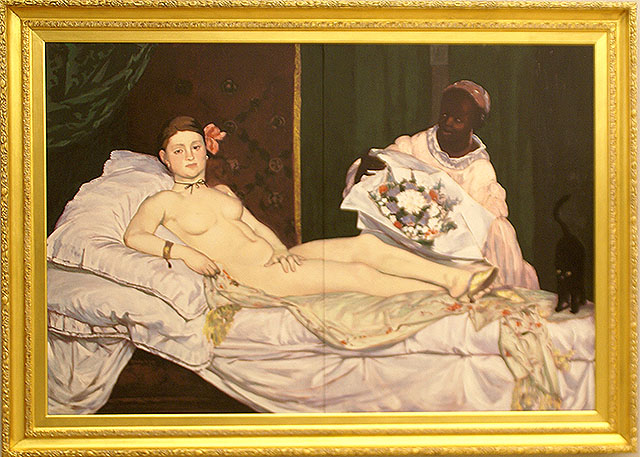

[エドゥアール・マネ「オランピア」(1863年)]※画像は大塚国際美術館の陶板画

アングルの「グランド・オダリスク」の再構成であり、

マネの「オランピア」の再構成でもある。

[エドゥアール・マネ「草上の昼食」(1862年−1863年)]※画像は大塚国際美術館の陶板画

マネの「草上の昼食」は多くの画家に影響を与えた。

モネもセザンヌも、そしてピカソも自分なりの「草上の昼食」を描いた。

画家のアイデンティティ主張を刺激する何かがマネの絵にはあったのだろうか。

セクション2−2 ピカソとスペイン画派

グレコの敬虔な忠誠心を持つ騎士にピカソは懐疑の目を向けたのか。

[ラ・タウロマキア:スエルテ・デ・バラス(闘牛の一場面)(1957年)]

ゴヤの闘牛画を黒一色で再構成。

セクション2−3 ピカソ、レンブラントに立ち向かう

[ヴェールをかぶった若い女の手をにぎるレンブラント(1934年)]

会場にはこの絵の元となるレンブラント絵画は示唆されず、

ピカソがこの絵でレンブラントをどのように解釈しようとしていたのかは分からない。

あえて直線的に解釈するならば、「レンブラントは好色だった」のか。

良い芸術家であるためには好色であるべき、というピカソの自己弁護的な主張なのか。

[レンブラント・ファン・レイン「エッケ・ホモ」(1655年)]

新約聖書の一場面。

囚われたイエスが大衆の前に引き出され、役人は言う。

「エッケ・ホモ(この人を見よ)」

この後イエスは磔刑に処せられる。

ピカソの「エッケ・ホモ」では、

イエスは役人の背後に置かれ、役人が玉座にふんぞり返り、

その横では裸の女が馬の背にまたがっている。

その周囲の大衆は歪められて肥大化している。

レンブラントのものと比べると、

大衆の複雑な心情がより強烈に表現されている気がする。

セクション2−4 ピカソ、クラーナハの作品を再解釈する

[ルーカス・クラーナハ(父)「ダヴィデとバテシバ」(1526年)]

旧約聖書の一場面。

ダヴィデ王が水浴するバテシバを見初める場面。

ピカソのものはダヴィデ王の欲望がより鮮烈に描かれている。

涼し気なクラーナハの絵に対し、ピカソのはどこか鬱屈したような雰囲気を感じる。

人間の表情は必ずしも心情をストレートを伝えるものではない、ということなのか。

はたまた女の怖さを伝えるものなのか。

訪問日:2018年8月13日(月)夕方

※本展はすでに終了しております。

【Information】オフィシャルサイトアクセス: JR福井駅より車で10分