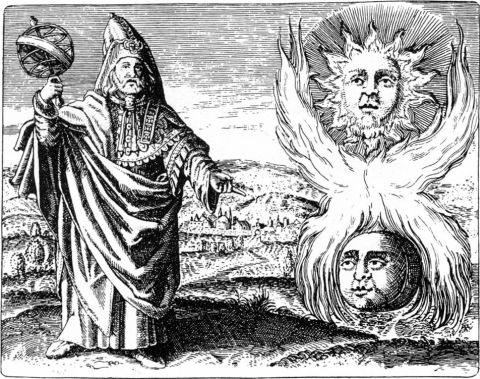

[Tabula Smargdina(エメラルド版)](出典:Macrocosm)

中村先生の授業で神秘主義を学んでます。

神秘主義はこれまでも授業の合間の余談で何度も登場していたけれど、

本格的に学ぶのはここにきてはじめてかも。

神秘主義と言えば、登場するのが「錬金術」と「アンドロギュヌス(両性具有)」。

...こう書くとどこか怪しい雰囲気を醸し出してしまうけど、

神秘主義はオカルトを代表する思想ではない。

何事も盲信しすぎることでオカルト的になるのであり、

神秘主義も正しく冷静に見つめる限りは真理を知るための哲学となる。

神秘主義を代表する伝説の錬金術師。

それが「ヘルメス・トリスメギストス」。

直訳すると「「3倍偉大なヘルメス」「三重に偉大なヘルメス」。

ヘルメスはあのギリシャ神話に登場するゼウスとマイアの間に生まれた守護神。

そのヘルメス・トリスメギストスが記した錬金術の奥義が、

「Tabula Smargdina(エメラルド板)」。

これは偽りのない真実、確実にしてこの上なく神聖なことである。

唯一なるものの奇蹟を成し遂げるにあたっては、

下にあるものは上にあるもののごとく、上にあるものは下にあるものがごとし。

万物が一者から、一者の冥想によって生まれるがごとく、

万物はこの唯一なるものから適応によって生じる。

...ここまでノートをとったところで次のスライドへ。

相変わらずのマシンガントークをしながら。

ネットで検索してみる。

良さげなサイトを発見。

そこから続きを引用。

「太陽」」はその父にして「月」はその母、

風はそを己が胎内に宿し、「大地」はその乳母。

万象の「テレーム」(テレスマ=意志)はそこにあり。

その力は「大地」の上に限りなし。

汝は「大地」と「火」を、精妙なるものと粗大なるものを、ゆっくりと巧みに分離すべし。

そは「大地」より「天」へのぼり、たちまちまたくだり、

まされるものと劣れるものの力を取り集む。

かくて汝は全世界の栄光を我がものとし、ゆえに暗きものはすべて汝より離れ去らん。

そは万物のうち最強のもの。何となれば、

そはあらゆる精妙なるものに打ち勝ち、あらゆる固体に滲透せん。

かくて世界は創造されたるなり。

かくのごときが、ここに指摘されし驚くべき適応の源なり。

かくてわれは、「世界智」の三部分を有するがゆえに、

ヘルメス・トリスメギストスと呼ばれたり。

「太陽」の働きにつきてわが述べしことに、欠けたるところなし。

エメラルド版についてはさまざまな文献があるみたいです。

上記はその中でも比較的著名なセルジュ・ユタンの『錬金術』のもの。

かのアイザック・ニュートンもエメラルド版について述べているとか。

優れた科学は優れた思想から。

...そういうことだろうか。

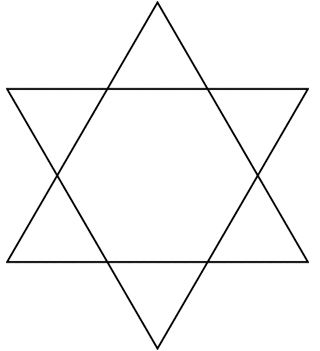

神秘主義を説明するとき、必ず、といっていいほど示される図式。

何度となくノートにとったものをイラレでまとめてみました。

神秘主義とは、「人智の及ばない事物(神秘)が存在するとする考え方」(Wikipedia)

。

その人智の及ばない完全なる世界を「一者」と呼ぶ。

宗教で言うところの「神」である。

「一者」を象徴する代表的な存在として、「アンドロギュヌス」がよく挙げられる。

男性的原理と女性的原理という対極の要素が同一体の中に存在する完全体。

「一者」である神は「流出」(あるいは「分有」とも言う)によって、

我々が住む「物質の世界」を創りあげた。

錬金術とは、神によって分有された「物質の世界」から、

再び神秘の次元である「一者」の世界へと向かう行為である。

それは俗なる行為ではなく、聖なる行為である。

錬金術のアプローチには4つの段階がある。

観察と実験によって「賢者の石」「哲学の石」と呼ばれる黄金を発見することにより、

永遠不滅の真理を獲得すること、それが真の「錬金術」である。

[風はそれが己が体内に運ぶ(M.マイヤー『逃げるアタランテ』)](出典不詳)

[ヘルメス・トリスメギストスと対立を融合する創造の火(D.ストルキウス)](出典不詳)

太陽と月は分有された男性的原理と女性的原理。

それを錬金術の炎で完全なる存在、アンドロギュヌスを再生する。

「下にあるものは上にあるもののごとく、上にあるものは下にあるものがごとし」

これを記号として表したものが「六芒星」。

その後、歴代の神秘主義者を学ぶ。

アグリッパ・フォン・ネッテスハイム、パラケルズス、ヤーコプ・ベーメ、

ヨーハン・ヴァレンティン・アンドレーエ、スェーデンボリ、エリファス・レビ...

このうち、アンドレーエの「化学の結婚」を大学の図書館で発見。

正確には「クリスチャン・ローゼンクロイツの化学の結婚」。

「薔薇十字」の元となった本だとか。

神秘主義がなぜ、「薔薇十字」なのか、その答えが見つかるかもしれない。

※注意!※

本記事は神秘主義を正しく解説するものではありません。

先生の講義を受けた一学生の解釈に過ぎないものです。