愛媛大学農学部地域マネジメントスキル修得講座2回目。

1日目は座学2講座。

午前中は泉英二先生の「21世紀をどうつくるか」。

大仰なタイトル通り、中身もなんとも壮大なスケールでの話。

経済論が苦手な自分としてはなかなかきつかった〜。

前半の戦後からのバブル期までの政治経済史を聞いてるのはしんどかったけど、

後半の人口論はなかなか興味深いものがありました。

人類史において、大きな革命が二つある。

農業革命と産業革命。

最初の革命は、エネルギー源が狩猟期の動物資源に頼るものから、農耕期の植物資源へ、

二つ目の革命では、エネルギー源が植物資源から鉱物資源へと大きく変化した。

エネルギーの取得効率が大きく向上するにつれ、人間の繁殖力は爆発的に増加する。

日本の戦国時代あたりからの人口変化を見てみると、停滞期と急増期を繰り返している。

戦国時代までの日本の人口はおよそ1200万人。

それが戦国時代から江戸時代のはじまりまでに3000万人までに増加する。

この人口急増の原因はなにか。

一つは戦国時代に自分の領地を守るために要塞や擁壁を築くことによる土木技術の向上、

この技術が大規模な耕作地開発が可能となり、生活範囲を拡充できるようになった。

しかしそうは言っても機械も電気もない時代、開発能力の限界と共に、

江戸時代に入って鎖国となったことで、人口増加は停滞期に入る。

そして産業革命を迎え、明治維新を迎えることで再び急激な人口増加がはじまり、現在に至る。

増えすぎた人口は様々な問題を抱え、人間社会だけでなく、

自然への影響も含めた地球規模なものへと広がっている。

過去に囚われるのは意味が無いが、より良い未来を築くためには過去をよく知る必要がある。

...ってことなのかな。

江戸時代が265年もの長きにわたって安泰な時代をおくることができたのはなぜか。

幕府の執政が優秀だったから、ではなく、地方の「村」社会の発達だと泉先生は言います。

戦国時代までの住居は、二条城に代表されるような「大広間付書院造」という大邸宅が主流でした。

それが千利休が最小限で宇宙を感じさせるような空間「数寄屋造」を提唱することで

「市中の山居」のごとき必要最小限の少邸宅へと住居のスタイルが変化していきます。

ちなみに数寄屋造の代表がブルーノ・タウトがその価値を再発見した桂離宮です。

適度なスケールでの自治が長きに渡る安泰をもたらした。

それが産業革命により人間社会は再びラージスケールへと拡散し、

それは20世紀中は人類に栄華をもたらしが、20世紀の終焉と共に、

大きすぎる社会の弊害、問題を如実に露呈した。

急増し続ける人口と拡散し続けるラージスケールの社会に対して、

人類が講ずるべき対策はなんなのか。

泉先生は3つのシナリオを提示する。

一つ目のシナリオは豊臣秀吉の「鳴かぬなら鳴かせてみせようホトトギス」。

つまりは人口は増えるに任せて、増えたぶんだけのスペースを補充すれば良い、という考え方。

限りあるスペースを地球だけでなんとかするのではなく、

宇宙開発で宇宙にその場を求めれば良い、と。

...ガンダムとか、ラピュタが大好きな自分としては、とても賛同できない。

二つ目のシナリオは織田信長の「鳴かぬなら殺してしまえホトトギス」。

つまりは増えすぎたならジェノサイド、ホロコースト(大量虐殺)してしまえ、と。

...さらに過激。当然賛同できるわけもなく。

三つ目のシナリオは徳川家康の「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」。

つまりは、再び人口増加停滞期に入るまで待ちましょう、と。

しかし、すでに自然のリズムからかなり逸脱している人類の人口が、

自然発生的に抑制されるのを待つのは悠長すぎる。

停滞、もしくは緩やかに減少させるべき意図的な対策が必要である。

人口急増に対して「負の加速度」(ブレーキ)を与えなければならない。

...やはり最後のシナリオがもっとも妥当なように思える。

千利休の唱えるミニマリズム、適度なスケールの自治社会である村社会の価値の見直し。

鉱物資源への依存から、再び植物資源への依存へ。

田舎の地域おこしとか、バイオマスへの着目などはその現れではないでしょうか。

フォーディズム(大量生産主義)からニッチズム(隙間産業)へ。

いろいろ問題を抱えながらも人類は到達すべき理想社会へと向かっている。

...と自分は信じたい。オプティミズムでありたい。

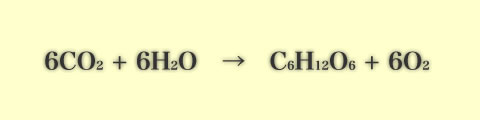

最後に人類が最も大切にすべきモノづくりの化学式を学びました。

自然の恵みですね。

自然の恵みを過剰に利用する人類は、その恩恵を過剰に自然に還元しなければならない。

エコは流行りでするものではなく、永続的に行うべき行為ではないでしょうか。

コメント