卒業制作最終審査会が無事終了しました。

結果から言えば、

言いたいことは言い、先生からの講評も概ね良好だった。

たぶん及第点はもらえた...はず。

会場が演劇学科のスタジオ、と大きなスペースだったことに加え、

最終審査会の最終日、ということもあり、独特の雰囲気の中、

いつも以上に緊張した。

時間配分など考える余裕もなく、

5分という制限時間内で一気に想いを伝え終えた。

時間オーバーの鐘は聞こえなかったので、多分時間内に発表を終えられたはず。

検討が不十分だった点もたくさんある。

あれもしたい、これも取り入れたい、と思いながら、

結局どちらも実現できなかった、なんてこともしばしば。

生来の計画性のなさ、要領の悪さが災いして、

せっかく組み上げたものをまたばらして何度も組み立て直したりもした。

人に頼ることが苦手で、全部自分で背負い込むタイプだけに、

この1ヶ月は精神的にも、体力的にもかなりきつかった。

ほとんど周囲に気を回す余裕もなく、一心不乱に制作した。

反省点は多々あるものの、やれるだけのことはやった...つもりである。

4年間の想いが、この作品に込められている。

たとえ、すぐには社会に伝わらなくとも、

これからの自分の「核」となる部分になるはずである。

プレゼンを振り返ります。

タイトルは「ソフトのようなハード」。

中間審査会の時点でのタイトルは「D.N.A」だったのだけど、なぜか不評だったので変更。

しかし内容は一貫して同じもので、伝え方を変えただけ。

まずは制作の背景を説明。

背景の詳細については別記事で述べているので、

そちらを参照ください。

簡単に言ってしまうと、

なんでもかんでもソフトウェア化が進む現代社会で、

もの作りの好きな自分としては、ハードの面白さを再発見したい。

それが今回の制作の出発点となっている。

次に造形の出発点について。

現代社会は「箱」社会である。

すっきりしていてそれなりに美しく、なによりも生産しやすく、管理しやすい。

しかし、自然の一員、という観点から考えると、

箱は特異なかたちであり、人工の象徴である。

便利な一方でどこか冷たい感じもする。

そこで、箱をねじってみる。

同じ直線要素で構成されながら、曲面が生まれる。

曲面は人間を含めた有機体が内包する要素であり、親しみを感じる。

冷たい箱に対して、どこか暖かみが出てくる。

さらにこの「ねじった箱」を反復させる。

「ねじれ」の持つ曲面性が増幅され、1つの箱が持つ有機性も増幅される。

ベースユニットの形からは想像もつかないユニークな全体形が生成される。

さらに自由に組み合わせることにより、柔軟に全体形を変容させることができる。

ソフトウェアの持つコピペによる容易な大量生産、拡張性、といった利点を

ハードウェアに取り入れることで、ハードをもっと面白いものにする。

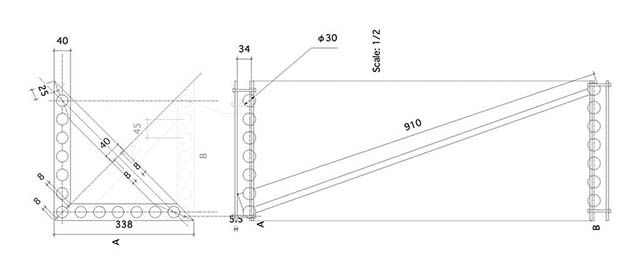

ベースユニットの設計。

箱をねじるだけでは、クローズな状態であり、反復には不向きなため、

対角線で分割し、両端の断面が三角形となるようなものとする。

また、曲面を面そのままに表現するのは難しいため、

面を線要素に分割し、線と線のあいだの空間で曲面を想起させるものとする。

いわゆるデジタルでいうところの「サンプリング」で、

曲面を近似的に実現する。

この造形を二次元上でCADなどを使って描くぶんには簡単であるが、

三次元上で空間を感じさせるスケールで成立させるのは難しい。

この造形を生成し、維持するための工夫が必要となる。

そこで、端部のフレームと曲面を構成する線との接合を、

ユニット単体ではフレキシブルに可動するものとし、

ユニットを組み合わせて固定することで、形状を固定し、

構造的な強度が出るようにする。

このようにユニット単体の時点では、

ユニットの形状はフレキシブルに可動するが、

自立させることもできず、強度も弱い。

ユニットを組み合わせて固定することで、形状が固定され、安定する。

ユニットを組み合わせる数だけ構造強度も増す。

...理想的なハードの構造ではないだろうか。

ユニットの組み合わせ方により、多様な全体形が生成できる。

今回の制作で採用した全体形。

できるだけ大きなスケールで、空間を感じさせるものとしてこの形を選択。

実際に会場に設置した制作物。

遠景から眺めるぶんには直線的で固い感じを与えるが、

近くに寄り、内部空間を眺めると有機性を感じさせる。

さらに発展させれば、今回の制作物さえ1つのユニット形であり、

これを反復させればさらなる造形、さらなる空間へと発展させられる。

そして最終的には、森の中にいるような穏やかさ、快適さを持った空間を

実現することがこの制作の目指すところである。

つまりは、この制作が1つのゴールであると同時に1つのスタートでもある。

この作品を持って、僕はこの大学を去り、

この作品を持って、僕は新たなる社会へと旅立つ。

たとえ亀の歩みであろうとも、この制作の続きを今後も展開してゆきたい。

反省点や改善点は多々あるけれど、後悔は一切ない。

制作は本当にきつく、大変だったけど同時に本当に楽しくもあった。

やりたいことをやった。

卒業制作に取り組んでほんとうに良かった。

次は本当に最後の大舞台、学内展だ。

中間審査の時点では、昨年の辛い経験から、

作品展示には乗り気じゃなかった。

今は、できるだけ多くの人に見てもらいたいと思う。

詳細のスケジュールはまだ出てないけど、例年通りならば、

来年2月中旬になるはず。

誰でも入場可能で無料なので、もし良ければ見に来てください。

いろんな人に助けられてここまで来れました。

まだこれから本格的に就活しなきゃ、だけど、

とりあえず言わせてください。

ほんとうにありがとう。