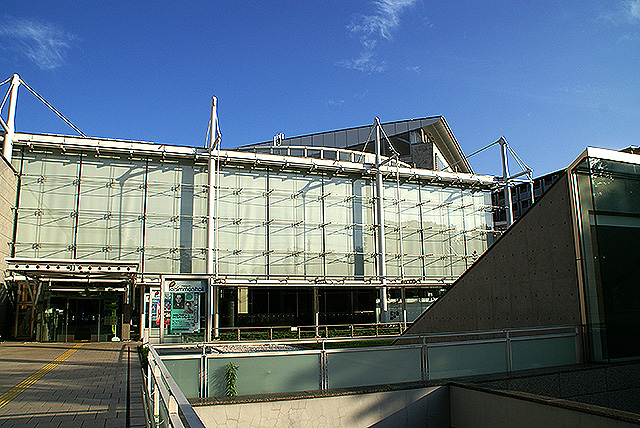

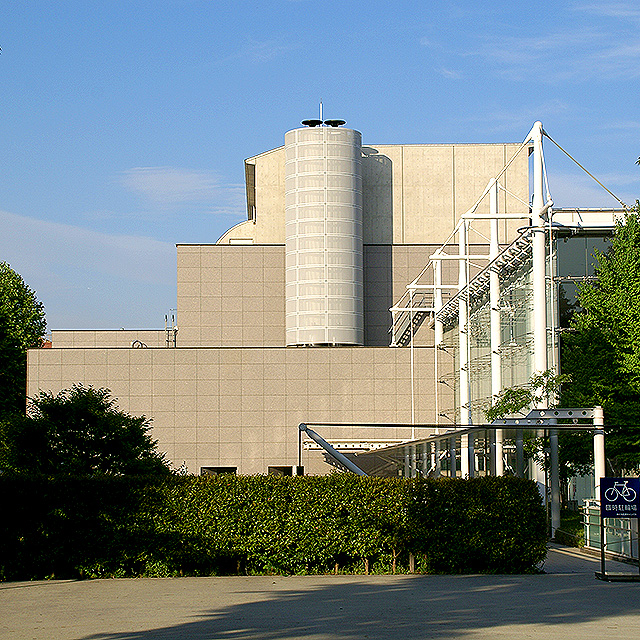

目黒パーシモンホール。

東京都立大学移転跡地に目黒区の複合文化施設として2002年に日本設計の設計で誕生。

ちなみに施設名称はこの界隈の地名「柿の木坂」の柿(英語でpersimmon)からきています。

自宅から一番近い区立図書館を利用しにちょくちょく訪れます。

目黒区は世田谷区よりも蔵書が豊富なので、

目当ての本がないときの最後の拠り所として重宝してます。

今の家に引っ越す前はここから2,3分のところに住んでいたので

毎日のようにここを通ってました。

とても心地の良い空間で、好きな場所ですが、

引っ越す前はまだ今ほど構造に対して深い興味を抱いてなかったので、

この建物をじっくり眺めることはありませんでした。

今あらためてこの建物を眺めるとけっこう面白い構造をしていることに気付きました。

ファサードは大開口のガラス壁面となっています。

ガラスはコンクリみたいに現場で液状から固めて造るというわけにもいかないので

運搬可能なユニットに分割され、それを現場で並べることになるわけです。

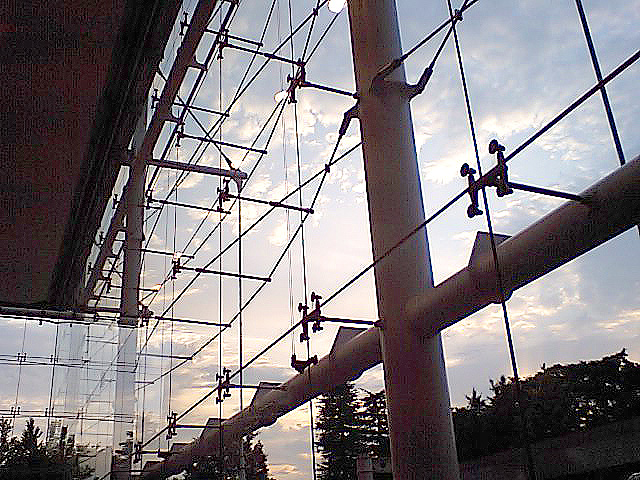

しかし不思議なことにガラスの周囲に構造枠がない。

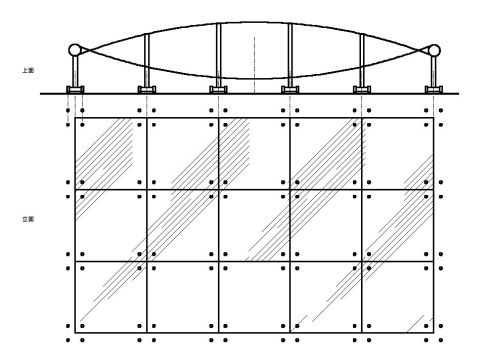

変わりにガラスの全面に太い支柱とワイヤーが張りめぐらせており、

どうやらこれらがガラスを支えているようです。

しかしワイヤーの張り方がまた不思議。

2本のワイヤーをわざわざ撚って支柱で張られている。

こうすることでどんな構造的なメリットがあるのだろう?

こうしなきゃいけないんだろうか?

[簡単なラフ・スケッチ]

ピーター・ライスが手掛けたラ・ヴィレットも確か大開口のガラス壁面だったと思うけど

こんな風になってるのだろうか?

うーん、分からない。

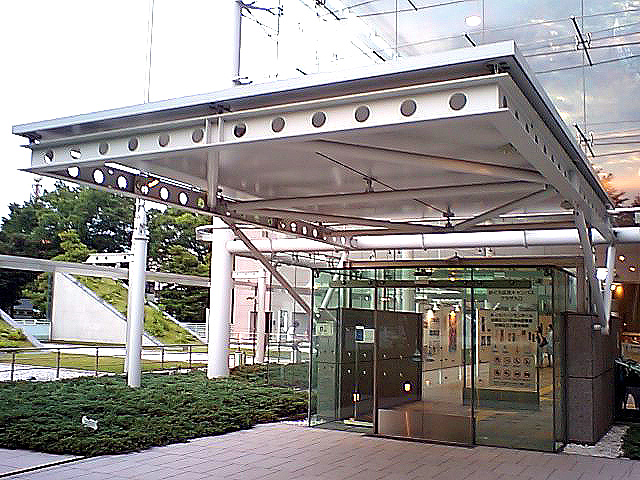

この建物はキャンティレバーを多用しているのもまた面白い。

地上は演奏会などが開催できるホールがあります。

図書館は地階にあるのですが。

地上がもっこり盛り上がって、自然光のトップライトが差し込んできます。

反対側はグリーンルーフとなってます。

エレベーター。

ピロティ...というか通路。

ここを通ってお家に帰ってました。

身近なところに面白い構造はある。

身近なところに勉強となる構造がある。

感覚を研ぎ澄ませさえすれば、いくらでも学べる。

【Information】オフィシャルサイト

アクセス:東急東横線都立大学駅より徒歩7分