特講Ⅰの授業でオスカー・ワイルドの「サロメ」を学んでいます。

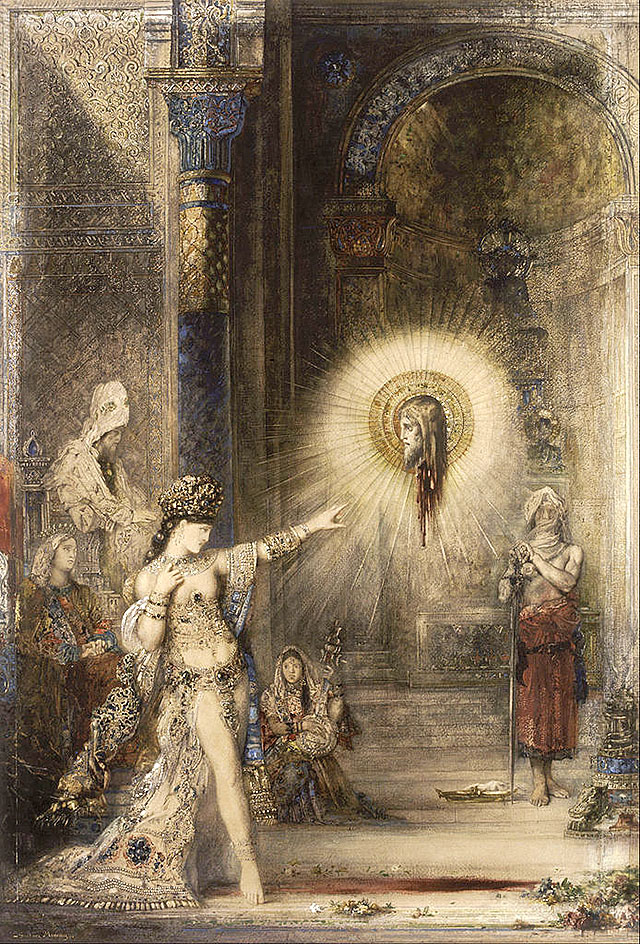

ギュスターヴ・モローの「出現」から影響を受け、

R,シュトラウスのオペラ「サロメ」の元となった作品。

ビアズリの挿絵と共に今なお読まれ続ける戯曲の1つ。

元は新約聖書の福音書に伝わる挿話。

新約聖書自身にはサロメの名の記述はなく、単に「ヘロディアの娘」とあるのみ。

Wikipediaによれば実在の人物、とありますが、

聖書とどのようにして結びついているのかはよく分からない。

とにかく聖書のような神聖な書物から、

このような狂気の物語が誕生したことが驚きです。

宗教は神の神聖性を説くために悪魔、怪物、狂気を自ら生みだした。

これらの悪から救ってくれるものこそが神なのだと。

狂気は神への信仰心と対峙するものであると同時に宗教の一部でもある。

そしてそれが狂気の唯一の存在意義である。

...そういうことなのだろうか。

[ビアズリの挿絵](出典:Wikipedia)

ユダヤの副王ヘロデは実兄で前王ピリポの妻ヘロディアへの恋慕から、

ピリポを殺し、ヘロディアを我が后とし、自ら王位につきながらも、

ヘロディアとピリポの娘サロメにもいやらしい目線を向ける。

サロメは義弟との不義を働くヘロディアを非難し、

そのために幽閉されている預言者ヨカナーンに恋をするが、

ヨカナーンは不義をはたらく女の娘であるサロメに見向きもしない。

ある日、サロメは王から踊りを舞ってくれと頼まれるが、

その見返りとして、ヨカナーンの首を要求する...

...というのがだいたいのあらすじ。

[ギュスターヴ・モロー『出現』(水彩バージョン)](出典:Wikimedia)

聖書との違いは、

聖書ではサロメがヘロデにヨカナーンの首を要求するのは

ヨカナーンを疎んでいたヘロディアの指示であるのに対し、

ワイルドのアレンジでは、サロメがヨカナーンに恋をし、

サロメ自身の意思でヨカナーンの首を要求するところ。

内容そのものはそれほど複雑なものでもなく、

比較的単純といえば単純なのですが、

サロメがヨカナーンに恋い焦がれる様子の表現の上手さが

ワイルドの天才たる所以なのでしょうか。

中村先生のダンディーな声でこの戯曲の朗読を聞いていたら、

なるほど、確かにドラマチックではある。

しかし仕事の代償に恋い慕う人間の生首を要求するなんて、

死人の首に口づけしようとするなんて、正気の沙汰ではない。

なぜ、サロメは愛する人の首を要求したのであろうか?

...今日の授業の宿題。

一言でいうならば、「かわいさ余って憎さ百倍」といったところなのだろうか。

それとも、報われない愛ならば、他の誰かに愛されるくらいならば、

たとえ相手の口が動かなくなろうとも、生首という実体を独占することで

愛を独占したかったのだろうか。

こう考えると、狂気とは、愛を勘違いすることのように思えます。

本来、愛は「与えるもの」であって、「欲するもの」ではないはず。

このような勘違いを狂気と呼ぶならば、世の中にはなんと狂人の多いことか。

愛を得るためには手段を選ばずエゴを最優先させる。

そのためにどれだけ他人が、社会が傷つけられるか。

そう考えるとやはり狂気は忌むべき存在である。

しかし、では狂気はこの世界に不要か、というとそうではなくて、

この物語が聖書から生まれたように、

愛を説くものとしてやはり必要なのである。

その証拠に、ワイルドはこのような狂気の戯曲を書く一方で、

「幸せな王子」という愛を与える童話も書いている。

冬、南方に渡り損ねた一羽のツバメが、

死後銅像となった王子の代わりに王子が身にまとっている

宝石類を貧しい人々に配り歩く。

狂気を知る人間だけが愛を与えることができる。

単に狂気や愛に鈍いだけでは、

特別な不幸もない代わりに、特別な幸せも得られない。

不幸を感じないことも幸せには違いない。

しかしそれは本当の幸せなのだろうか。

何かをもらうことで人は幸せを感じる。

しかし人に何かを与える方が実はもっと幸せを感じるのではないだろうか。

愛に対して受動的であるよりも、能動的であるほうが、

実は幸せなのではないのだろうか。

「自分は幸せだ」と、能動的に幸せを感じること。

自分が幸せであることに気づくこと。

それこそが本当の幸せではないだろうか。

そのためにはやはり狂気を知らなくてはならないし、

狂気の文学、狂気のアートはそのためにある。

けして不幸になるためのものでは、ない。