冬休みのぐうたらモードがなかなか抜けきらないままに。

...今年最初のテスト。

八王子で受講している「構造デザイン」。

今年最初の八王子キャンパスが最初のテスト。

昨日の悪天とはうって変わって快晴の青空。

いつもとは違う教室でのテスト、ということで少し早めに行ったら

...誰もいない。どうやら一番乗りのようだ。

...いや教室を間違えたのか?

ふと窓を眺めると遠くに富士山。

おお、縁起がイイ。

...でも誰も来ない。

少し不安になる。

時間もぎりぎりになってどやどやと。

人がたくさん入ってきたら入ってきたで、なんか緊張してきた。

...大丈夫。

1年間、ちゃんと勉強してきた。

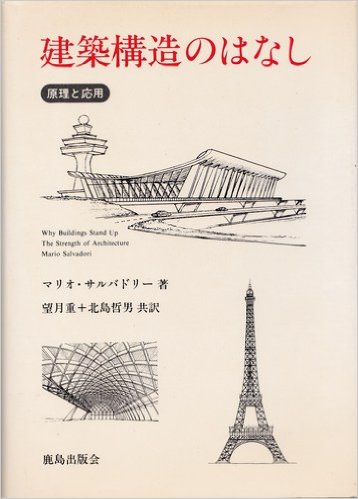

建築構造のはなし―原理と応用 鹿島出版会299ページ

鹿島出版会299ページ

マリオ・サルバドリー著 望月重+北島哲男共訳

Why Buildings Stand Up

The Strength of Architecture

Mario Salvadori

大学の研究室助手さんの薦めで読みました。

オススメの本やDVD、展示情報などを教えてくれたり、

八王子への転学の相談にのってもらったり、仕事をふってもらったり、と

今大学で一番お世話になっている人の一人です。

ちょうどいま自分が興味あることについて、

さらにドライブをかけてくれるというか、もう一段上のスイッチを入れてくれるというか。

こういうフットワークの軽い人が大学の教授とかになってくれると

大学ももっと健全化して面白くなると思うんですけどねえ...

今、建築の構造デザインについて興味を持ちつつあるのですが、

この本はまさにその興味を加速してくれる。

八王子で構造デザインの授業を受けているのですが、

その講義内容ともマッチする。

エンジニアを経てデザインを学ぶことになった経緯。

それはあながち偶然ではなく、遠い回り道だったけど必然の道だった。

全ては繋がっている。

問題はそれに気付けるかどうか、ということではないでしょうか。

大学の研究室で借りたDVD。

日本ではまだメジャーじゃないのか、

カラトラバに関する本や映像はまだ少ない。

たぶんカラトラバの日本語解説の入った唯一のDVD...なのかな。

単独のDVDではなく、デルファイ研究所から出ている

「現代建築家ビデオ/DVDシリーズ」の第35巻にあたります。

1枚22,000円もするというなんとも高価なDVD。

教育用なのかAmazonで検索しても出てきません。

高い学費払ってるんだもの。

こういうところで学校所蔵のライブラリを利用しない手はない。

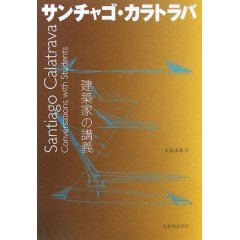

カラトラバの存在を知って、僕ははじめて構造というものを意識した。

構造が美しさを表現するものである、ということを知った。

これ、なんだか分かります?

毎週土曜日、頑張って八王子へ通っています。

ただ1コマの授業を受けるために。

「構造デザイン」という授業なのですがこれが結構面白い。

二次元と三次元の違いは、

「触れるか否か」

...だと思うのです。

そこ介在してくるのが「構造」。

"もの"が三次元として存在するために必要なもの。

それが「構造」なんだと思う。

だから構造に興味があるんだと思う。

カラトラバに興味があるんだと思う。

そう思わせてくれるものを先生が紹介してくれました。

この本をAmazonで買う

現状カラトラバの唯一の邦訳本。

MITでの3日間にわたる講義を半分程度抜粋して訳したものです。

作品の写真は小さく、数も少なく、しかも全て白黒なので、

カラトラバの作品を知らない場合はちょっと難しいかも。

オフィシャルサイトや洋書の作品集などでまずはカラトラバの建築を

見てから読むことをオススメします。

英語が分かる人はMITのサイトに講義全文と使用資料が

掲載されているので本書は不要になっちゃいますが、

英語が苦手な僕には今のところカラトラバの声が聞ける唯一の本、

...ってなわけで買っちゃいました。

奇抜でありながら周囲と調和するその外観。

絵のようでありながら実際に重力の場にさらされる建築物であること。

デザインだけでなく、建つためにその構造まで自ら考えるエンジニアであること。

...そんな建築家の根本にあるものは意外にも素朴なものだった。

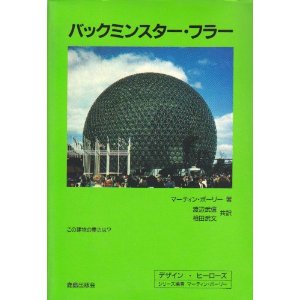

この本をAmazonで買う

マーティン・ポーリー著 渡辺武信・相田武文訳

バックミンスター・フラー。

この本ではじめて彼の存在を知った。

建築家であり、デザイナーであり、科学者であり、思想家であった人。

人間が生み出し得るもので、価値あるものとはけして形あるものばかりではない。

この本はそれを教えてくれた気がします。

建築家としての彼はコルビュジエ、ミース、ライトの三巨匠ほどは有名ではないけれど、

彼が建築界に残した功績は彼らに匹敵するほど偉大なものだった...