開館40周年 まるごと ひろしま美術館展2018。

西洋画編に続いて今回は日本画編です。

日本画もなかなか充実していました。

個人的にはどちらかといえば日本画よりは西洋画が好きなのですが、

ここの日本画コレクションはなかなか自分の好みの作品が多くて良かったです。

特に裸婦像。

なんていうか西洋画のような直接的なアピールではなく、

遠回しに隠喩的に色気を伝えようとする奥ゆかしさ、というか、

そういう雰囲気が日本人の自分の性にも合ってるというか。

改めて日本画の良さに目覚めた気にさせてくれる、良い展示だったと思います。

夏休み二日目は滋賀。

MIHO MUSEUMに続いては琵琶湖湖畔に建つ佐川美術館へ。

2009年の初訪から9年ぶり二度目の訪問。

本美術館は画家・平山郁夫と彫刻家・佐藤忠良と陶芸家・樂吉左衞門の作品を展示するものですが、

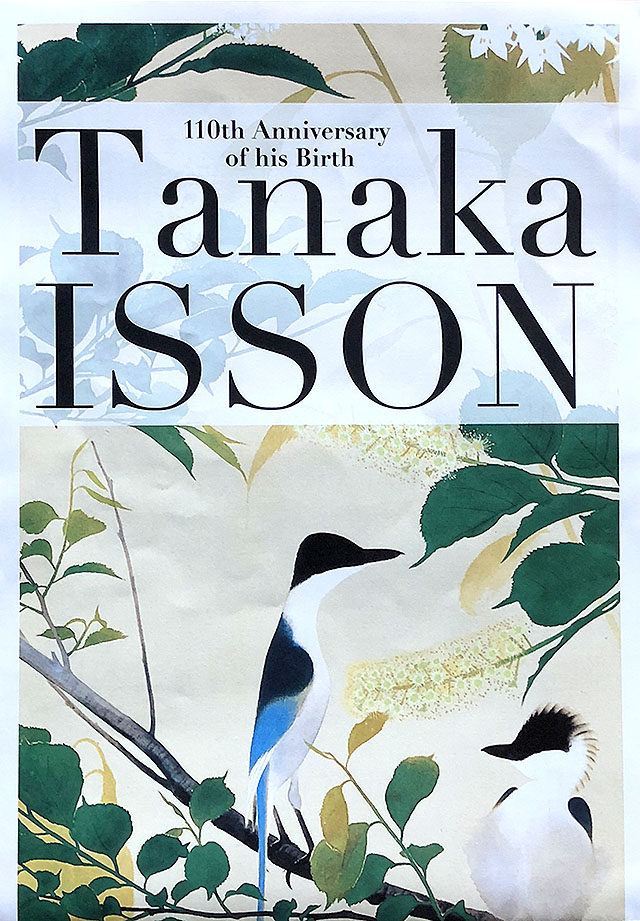

今回は開館20週年記念の特別企画展として、田中一村展が開催されていました。

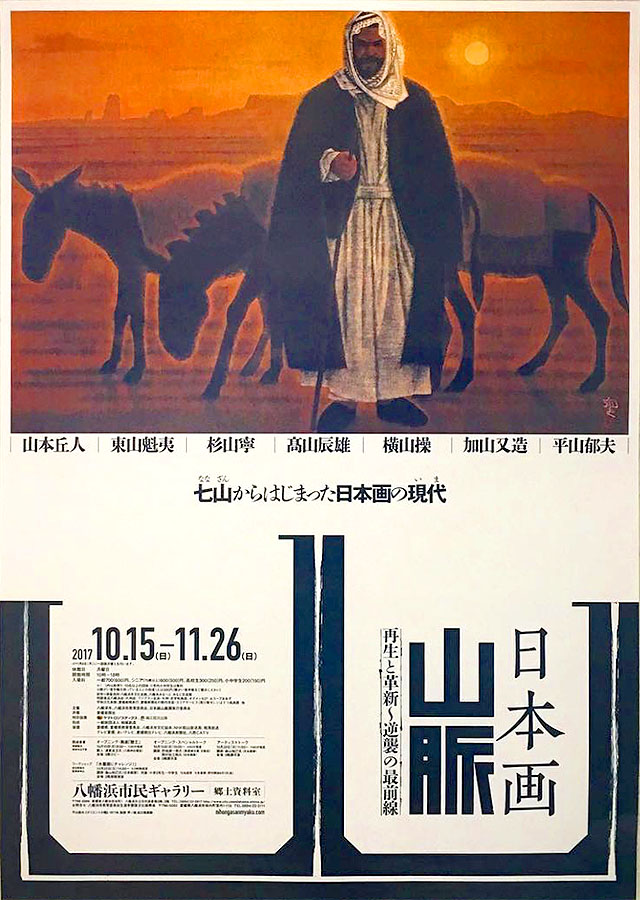

訪問日:2017年11月19日(日)

これももう半年ほどの前の話なのだけど。

テレビのCMで流れているのを見て知った展覧会。

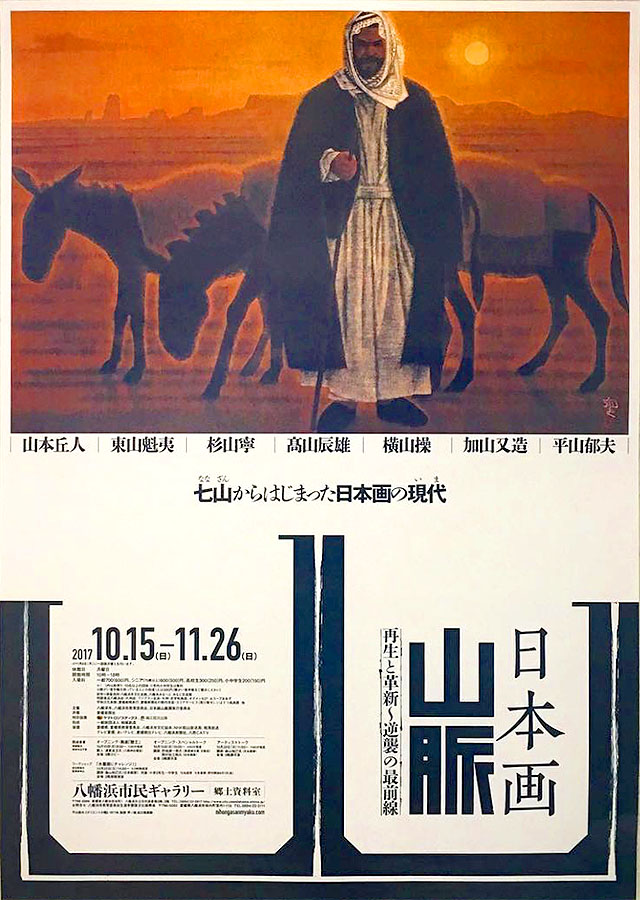

本展は一般財団法人地域創造の助成による平成29年度公立美術感共同巡回展として、

岡山県の新見美術館→佐賀県の唐津市近代図書館美術ホール→広島県の蘭島閣美術館に続いて

愛媛では八幡浜の市民ギャラリーで開催されたものです。

美術館のない八幡浜にこんな良い絵が集まるなんて..ということで急遽行ってきました。

愛媛県美術館で開催中の培広庵コレクション展に行ってきました。

本展は培広庵コレクション75点に、

地元八幡浜出身の閨秀画家、河崎蘭香の作品15点を加えた全90点の美人画展です。

これだけの規模の美人画展を見るのははじめてです。

正直なところ、

美術館に行きだした当初は日本画、特に美人画はあまり好きなジャンルではありませんでした。

写実的で立体的・三次元的の西洋画のほうがはるかに魅力的に見えていたのですが、

最近では二次元の美人画も悪くはないな、と思えるようになってきました。

それが加齢による趣味の変化なのか、

たくさんの絵を見ることで良い絵に出会える確率が上がってきたのか。

たぶんその両方なのでしょう。

浮世絵の延長線上にあるようなデフォルメされた二次元の絵は、

ある意味現代アニメの原点のような気がします。

直接的なエロスを表現する、というよりは「仕草」で女性らしさを表現する。

そこに日本独自の美しさがあるのではないでしょうか。

それにしても謎多きコレクター、培広庵。

ネットで検索すると、コレクションの企画展の情報はたくさん出てくるのですが、

コレクター自身の情報はほとんど見つからない。

培広庵の読み方すら分からない。

(単純に音読みすれば「ばいこうあん」なんでしょうが)

彼のコレクションを常設展示する美術館はなく、普段は彼の自邸に置いてあるみたいですね。

(会場に自邸の写真が展示してありました)

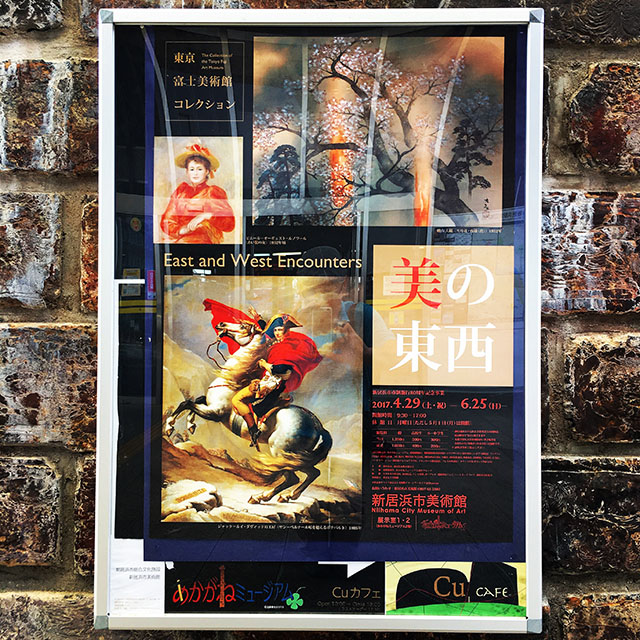

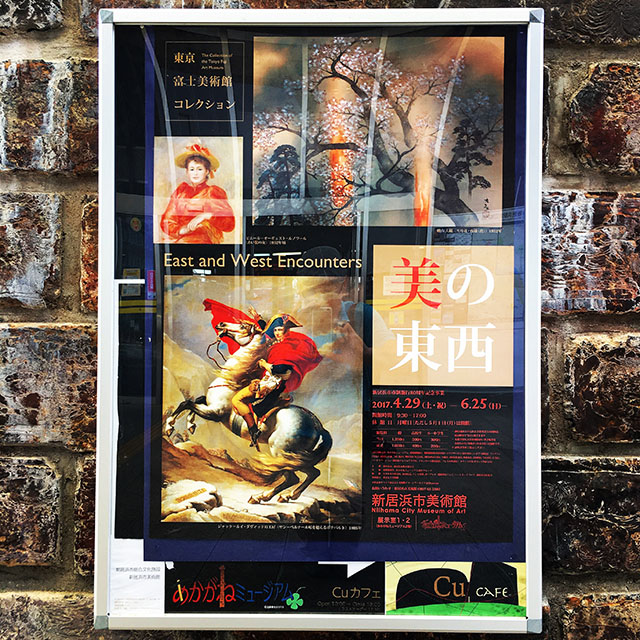

新居浜市美術館で開催中の東京富士美術館コレクション展に行ってきました。

本展は新居浜市市制施行80周年記念事業として開催されるもので、

古今東西の美術コレクション三万点を有する東京富士美術館の協力を得て、

東西の一級品65点が展示されています。

二部屋三部構成、と規模こそ小さなものだけれど、

なかなか濃いエッセンスが詰まった良い展示でした。

こんな田舎でこんな素晴らしい絵画の数々が見れるなんて驚きです。

(新居浜はそれでも愛媛の中では都会のほうなんですが^^;)

もう一つ驚いたのは作品が収められた額の豪華さ。

作品に風格を持たせるための額の重要性、というものを改めて感じました。

惜しむらくは展示品にかけられたガラスのカバー。

作品を保護するため、ということは重々承知しているのですが、

作品に映り込む自分の影が見える度に我に返って落胆してしまう。

それが作品の魅力を三割減じてしまっている。

額が立派なものだけに余計にそのことが悔やまれる。

カバーガラスの問題は別に本展に限ったことではなくて、

借り物で構成する企画展にはつきものの悩ましさ。

ここで思い出すのが2010年の横浜美術館でのドガ展。

目玉作品の「エトワール」にもガラスがかけられていたのだけど、

正面から見るとガラスが消える。

特殊なガラスなのか、特殊なライティングなのか、はたまたただの気のせいなのか。

いまだに分からないけど。

いつかカバーガラスに悩まされずに気軽に絵画鑑賞ができる日が来るといいなあ。

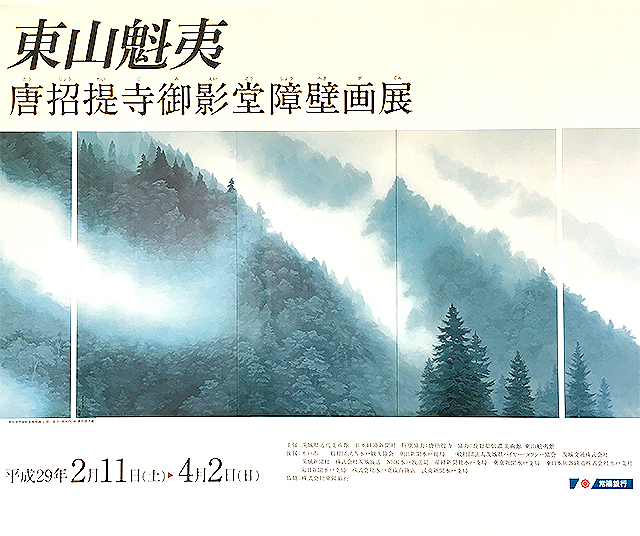

【訪問日:2017年3月30日(木)】

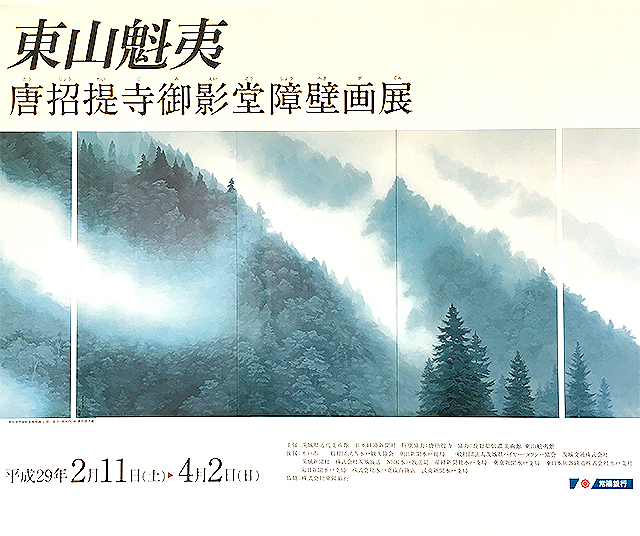

茨城県近代美術館で開催中の東山魁夷展に行ってきました。

唐招提寺御影堂が平成の大修理で2015年から調査に入っていますが、

修理計画の見通しが立ち、いよいよ工事に着工します。

それに伴う氏の畢生の大作である御影堂障壁画が、

茨城県近代美術館と豊田市美術館で公開されます。

(茨城県近代美術館は4/2をもって会期終了、豊田市美術館は4/22〜6/11で公開予定)

ミュシャのスラブ叙事詩がどうしても見たくて上京したのですが、

当初は5月のGW明けに行く予定でした。

それが仕事の都合で3月末に行くことになって、この一連の障壁画を見ることができた。

これも一つの縁なのでしょう。

日本画家の平山郁夫氏が12月2日に逝去されました。

NHKで2007年に放送された新日曜美術館の平山氏の特集が追悼放映されてました。

同郷の人、ということで少なからずその訃報に悲しみを感じました。

...といっても昔から強く意識していたわけでもなく、

熱烈なファンというわけでもない。

美大に入って美術を学ぶようになってから、

高名ゆえにようやくその存在を知った程度なのですが。

前職の会社を辞めて美大に入る前、

自転車で瀬戸内のしまなみ海道を横断しました。

そのとき平山氏の美術館前を通りがかったのだけど、

その時はまださほど美術に開眼してなくて素通りしてしまいました。

今思うと残念。

その後伊勢神宮に旅行した折に佐川美術館に立ち寄り、

そこではじめて平山氏の絵をじっくり鑑賞しました。

1930年生まれ、広島出身。

終戦直前に広島に投下された原爆に被爆。

その後遺症で一時は死も覚悟したとか。

死の淵に接近した男はそこでなにを見たのか。

その答えが仏教をテーマにした絵や

130回以上にも及ぶ現地探訪により描かれたシルクロードの絵にある気がする。

[六本木方面からの眺め]

広尾の山種美術館へ行ってきました。

「日曜美術館」での速水御舟の「炎舞」特集を見て。

山種美術館は山種証券の創立者・山崎種二の個人コレクションを展示する美術館として、

1966年に日本橋兜町に開館。日本画専門美術館としては日本初でした。

設備の老朽化に伴い、この10月に新美術館を広尾に開館したとのことで、

その開館記念展が10月1日(木)~11月29日(日)で開催されています。

「炎舞」そのものはもちろん、新美術館の建物にも興味があって行ってきました。

設計は日本設計。

恵比寿駅から駒沢通りを徒歩10分。

ジグザグ状のファサードが見えてきます。

ジグザグの片面に窓がついていて、

恵比寿側と六本木側からとでは見栄えが違って見えます。

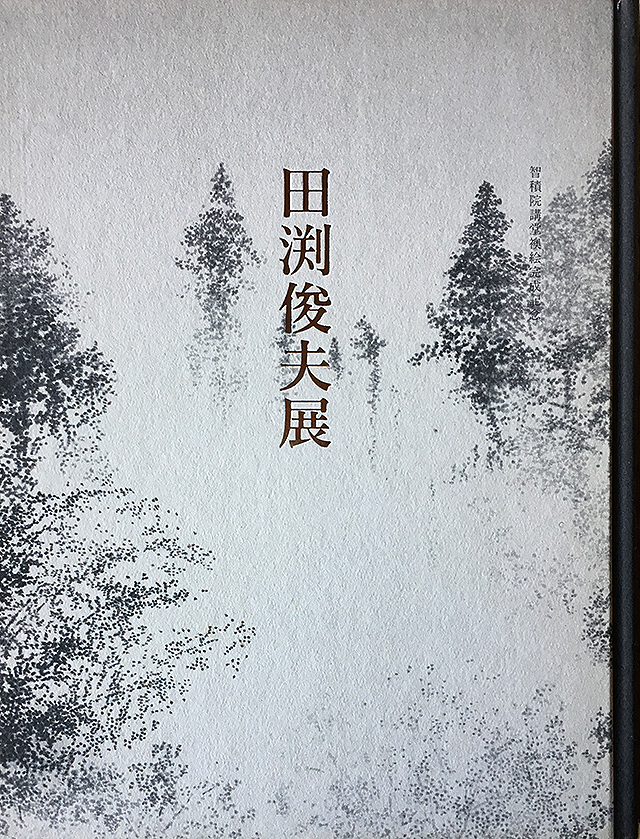

[日本橋高島屋図録]

先週の「新日曜美術館」で田渕俊夫という画家を知りました。

...衝撃。

正直日本画はあまり好きではないですが、

東山魁夷氏以来の感動です。

日本画って無秩序を楽しむものだと思ってた。

こんなにもモダンな日本画があったなんて。

asahi.com 朝日新聞社 - 特別展「対決-巨匠たちの日本美術」「対決」作品たち

大学の日本美術史の授業でチケットをもらったので見に行ってきました。

久々の上野の国立博物館。

かつては日本画はあまり好きじゃありませんでした。

近代以前のものはとくに。

だから大学でも西洋美術の授業を多くとった。

生まれてからずっと日本で暮らしてきた。

武道をずっとやってきたし、西洋の合理主義には抵抗を感じることもある。

だから自分は典型的な日本人ではないかと自覚していた。

...それでいて、日本画は関心が向かなかった。

なぜなんだろう。

...それが今回の展覧会でちょっと分かった気がします。

GW中日、東京国立近代美術館で開催中の東山魁夷展に行ってきました。

魁夷人気とGWまっただ中という時期も相まってか、

会場はかつてないほどの混雑ぶり。

東京国立近代美術館へは過去何度か足を運んでいますが、

いつ行っても空いてる、というイメージだったのですがこの日ばかりは

朝10時過ぎに行ったのですがチケット売り場はすでに長蛇の列。

自分は事前に前売りチケットを買っていたのでこの列には並ばなくてすんだのですが、

会場自体がすでに人の山。

入場制限こそまだかかってなかったものの、牛歩の歩み。

会場がとても狭く感じました。

絵画は人混みにもまれて見るもんじゃないね。

とくに魁夷氏の絵は心静かに落ち着いて眺めたいもの。

...それでも東山魁夷の絵は多くの人の心をとらえて離さない。

その絵に人は登場しないけれど、描かれているのは紛れもない人の心。

エゴを抜けだし多くの人と魂を共有させてくれる。

氏の絵とはそういうもののような気がするのです。

[道(1950年)]

東京国立近代美術館での展覧会にあわせて、

テレビ東京で東山魁夷氏の特番が放送されました。

氏の妻であった東山すみさんの視点から語られる氏の素顔。

夢を見る男は夢を託す女と一緒になった。

この一組のつがいが世に多くの傑作を贈りだした。

...ますます氏を好きになり、展覧会に行きたくなりました。

派手なのは「魁夷」という雅号のみ。

積み重ねていく実績によってどんなに名声を高めて行こうとも、

画家の生活は地味で規則正しいものでした。

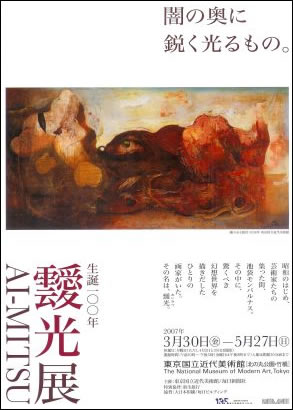

闇の奥に鋭く光るもの。

生誕100年 靉光展

渡辺力展以来のMOMAT(東京国立近代美術館)。

大学の現代美術の講義の先生がMOMATの職員で、

本展無料招待券をもらったので行ってきました~

正直なところ靉光については作品はおろか、その名前さえも聞いたことありませんでした。

同展は生誕100年を記念してのものだとか。